今日の出来事

授業の様子(6/18)

4年生は社会科「豊橋で働く人々」で豊橋市ではどんな農畜産が作られているのか学習しました。副読本「かがやく豊橋」を見ながら答えていました。見ていたのはタブレットです。実は副読本は紙の本ではなく、タブレットの中にデータが入っています。

1年生は、音楽「はくにのってリズムをうとう」の学習をしていました。「しろくまのジェシカ」の曲のリズムに合わせながら、手やカスタネットをたたきました。

心肺蘇生法講習

6月15日の午後、教職員が心肺蘇生講習を受講しました。講師の先生の指導の下、心肺蘇生の方法やAEDの使い方などのを実際に体験しました。心肺停止になった時には、いち早く心肺蘇生を開始することが大切だといことを再確認することができました。万が一に備えて、しっかり準備しておくことは大切だと実感しました。

引き取り訓練

6月15日の授業参観の後に引き取り訓練を行いました。

まず、放送の合図とともに子どもたちが体育館に避難しました。担任による安否確認をした後、保護者のみなさんに引き取りをしていただきました。とてもスムーズに引き取り訓練を終えることができたのも、保護者の皆様のご協力のおかげだと感謝しています。本当にありがとうございました。

授業参観

6月15日、授業参観が行われました。豊橋学校いのちの日にちなみ、命に関する授業を行いました。子どもたちは命について真剣に考えることができました。

(1年い組)

〈2年い組)

(3年い組)

(4年い組)

(5年い組)

(5年ろ組)

(6年い組)

(6年ろ組)

(あおぞら い組)

(あおぞら ろ組)

図工作品完成(1年)

1年生が、図工「チョッキン パッで かざろう」で作品を制作しました。色紙を折り、一部分を切り、それを広げるといろいろな形が出来上がります。いろんな形をつなぎ合わせると七夕飾りのようになります。すてきな作品が完成しました。作品は教室の廊下や学年掲示板(南校舎1~2階踊り場)に掲示してあります。授業参観にお越しの際は、是非ご覧ください。

にじんで広がるものがたり(3年)

6月15日、3年生が図工「にじんで広がるものがたり」の絵の制作をしました。

にじみでできる形や色の組み合わせを工夫して、制作した作品からお話を考えます。

筆にいっぱい水を含ませてにじましたり、筆をふって色水を画用紙に落としたりしていました。

全員真剣に作品制作に取り組んでいました。どんな作品が完成するか、またどんなお話を考えるか、今から楽しみです。

授業の様子(6/13)

3年い組は英会話の授業をしていました。自分の好きな漢字をプリントに書き、その画数を英語で答えました。その漢字を選んだ理由は、日本語で友達に紹介していました。

5年い組は家庭科で調理実習をしていました。今日はジャガイモをゆでます。おいしくゆであがったかな。

5年ろ組は、トーチトワリングの練習をしました。みんなで一文字を作っていました。当日の演技が楽しみです。

よっといで【3年生】

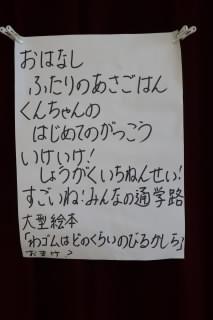

6月12日、3年生のよっといで(読み聞かせ)が行われ、7名が参加しました。今日読んでいただいた本は写真の4冊におまけが1冊です。

はじめは、本を使わない素話です。

2~3冊目は、絵本を見ながらお話を聞きました。

子どもたちは、しっかり話を聞きくことができました。最後に、手遊びをして今回のよっといでは終了です。約1時間でしたが、楽しく本と触れ合う時間を過ごすことができました。

PTAベルマーク整理

6月12日、PTAベルマーク整理が行われました。PTAの役員や委員さんに参加いただき、ベルマークの種類ごとの点数計算をしていただきました。点数ごとに仕分けして合計し、全体の合計点数を出します。細かくて大変な作業でしたが、手際よく作業していただきました。

たまったベルマークの点数を活用し、子どもの教育活動に役立てるものを購入していきたいと思います。ご協力ありがとうございました。

シーサーづくり(4年)

6月11日、4年生が造形パラダイスに展示するシーサーの置物作りに挑戦しました。

粘土をこね、自分のイメージしたシーサーの形に整えていきます。講師の先生のアドバイスを聞きながら、必死に制作に取り組んでいました。

完成した作品はです。

この後、窯で焼いていただくとこんな色になります。

どんなふうに焼き上るか今から楽しみです。

埴輪づくり(6年)

6月11日、6年生が造形パラダイスに展示する埴輪づくりに挑戦しました。

旭小学校出身の講師の先生の指導の下、事前に考えた埴輪のデザインをもとに作り始めました。

粘土をこねながら、自分の思う形にしていきます。スポンジに水を含ませ、その水分を手に付けながら制作していきます。腕や耳などは、粘土を水で溶iいたものを接着剤代わりに塗って貼り付けます。

自分のイメージした埴輪に近づいてきました。

みんな時間のたつのも忘れて、必死に埴輪づくりに没頭していました。

一人一人違ったすばらしい作品が完成に近づいていました。

仕上がった作品は、窯で焼いていただいて埴輪の完成です。子どもたちの素晴らしい作品は、造形パラダイスで展示されますので、どうぞお楽しみにしてください。

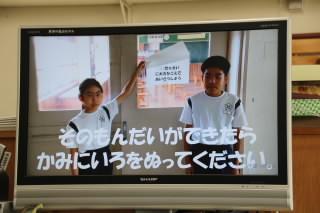

あいさつキャンペーンスタート

6月10日、朝の放送で運営委員会から「あいさつキャンペーン」についての全校放送で説明がありました。先日撮影した動画を編集し、挨拶の大切さや実施方法を説明しました。

たくさんの先生や友達にすすんで挨拶をして、挨拶がいっぱいの旭小学校にしてほしいです。

トーチトワリングの練習

6月25日、26日に、5年生の野外教育活動が行われます。1日目の夕方にはキャンプファイヤーあり、そこでトーチトワリングを披露します。トーチ棒には先端にLEDが付いていて、プログラミングすると音楽に合わせていろをかえることができます。

5月23日の今日の出来事でも紹介しましたが、LEDの光り方は教室でプログラミングをしています。音楽に合わせてトーチをどうやって振るかはみんなで相談をして決めています。

6月10日の昼の長い休み時間には、クラス演技の練習を中庭でしていました。音楽を流し、いろいろな技を組み合わせながらトーチを振っていました。

本番まで約2週間。みんなで力を合わせて素晴らしい演技にしてほしいです。

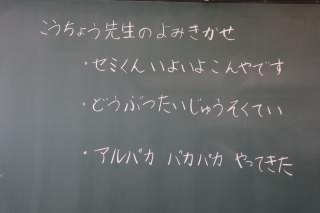

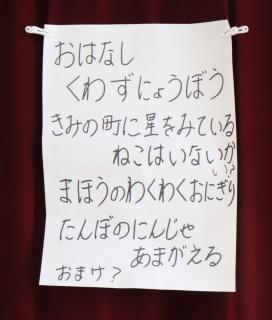

校長による読み聞かせ

6月7日、朝のくすのきタイムで、校長による読み聞かせを2年い組で行いました。3冊の本の読み聞かせを行いました。

読み聞かせが始まると、子どもたちの視線は絵本にくぎずけになっていました。最後までしっかりお話を聞くことができました。

子どもたちは読み聞かせが終わると、3冊の本の題名を読書通帳に記入していました。本が大好きな旭っ子。これからも多くの本を読んでほしいです。

1・3年生の読み聞かせは、来週行う予定です。

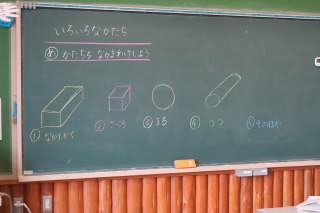

授業の様子(6/6)

1年生は、算数「いろいろなかたち」の学習をしていました。家から持ってきたいろいろな形の箱を仲間分けし、友達に確認してもらっていました。

3年生は、英会話「数えてあそぼう」の学習をしていました。授業の最後には、いろいろな国の1~10の数え方の映像を見て、その国がどこか考えていました。

4年生は、図工「つないで組んですてきな形」の学習をしていました。10月の造形パラダイスに出品する作品作りです。粘土でシーサーを作り、それを窯で焼いてもらって完成です。今日は、タブレットを活用してシーサーはどんな形かを探し、そこから自分だけのシーサーをデザインしていきました。どんなシーサーが出来上がるかとても楽しみです。

5年い組は、家庭科「ゆでて食べよう」の学習をしていました。次回の調理実習でジャガイモをゆでます。その時にどんな道具が必要か、どんな手順でゆでたらよいのかを考え、映像で確認していました。

あいさつ運動を盛り上げよう

6月10日から20日まで、あいさつキャンペーンが行われます。運営委員会のみなさんが、旭っ子みんなが明るい挨拶ができるようにするために企画したものです。

6月6日には、10日の朝にテレビ放送で流す映像の撮影をしていました。子どもの役や旭元気くん、悪者の役になり切り、挨拶の大切さを熱演しました。

明るい挨拶ができる旭小学校になってほしいという、運営委員会のみなさんの気持ちがこもっています。きっと多くのあさひっ子に、運営委員会のみなさんの思いが伝わると思います。

校区探検(2年)

2年生は、生活科「春の町はっけん」の学習をしています。

そこで、6月6日に校区探検(前畑方面)に出かけました。三八通りでは、喫茶店や市(三八の市)の看板がありました。

学校の西側の道路では、あんこやさんの看板を発見。

その反対側には、ジャム屋さんを発見。

前畑方面の様子がわかったり、お店を発見することができました。学校に戻ったら、わかったことを地図の記入していきました。

学校図書館司書さんによる読み聞かせ

6月5日、昼の長い休み時間に図書室で、学校図書館司書さんによる読み聞かせがありました。約20名の子どもたちが集まり、本の読み聞かせを楽しみました。

以下の3冊の本を読んでいただきました。

子どもたちは真剣に話を聞いています。

その後におまけで、図書館の先生による読み聞かせもありました。本の題名は「とこやにいったライオン」です。寝てる間に全身の毛を刈られ、ペンキででトラの模様を描かれてしまうお話です。最後にトラになってしまう場面では、子どもたちの驚きの声が聞こえてきました。

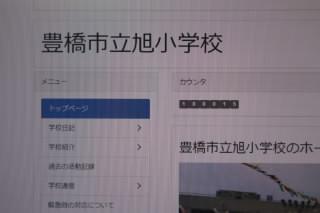

ホームページ閲覧数100000回突破

学校の子どもたちの様子を多くの方々の知っていただくために、毎日ホームページの学校日記(今日の出来事)を投稿しています。多くの方々に閲覧していただき、6月5日、100000回を突破しました。

これからも毎日投稿をしていきます。子どもたちの頑張っている姿をご覧ください。

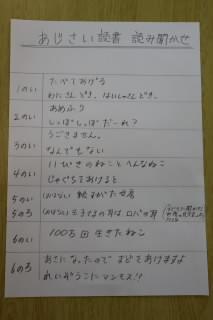

図書ボランティア読み聞かせ

6月3日からあじさい読書週間が始まりました。(~15日まで)

6月5日の朝のくすのきタイムでは、恒例の図書ボランティアのみなさんによる読み聞かせが行われました。子どもたちは、この読み聞かせを毎回楽しみにしています。最後まで目を輝かせながら、真剣に話を聞いていました。各学年で読み聞かせしていただいた本は、以下のとおりです。

1年い組の様子です。

2年い組の様子です。

3年い組の様子です。

4年い組の様子です。

5年生はの様子です。い組とろ組が合同で行いました。絵本を使わず、素話をしていただきました。

6年い組の様子です。

6年ろ組の様子で。

図書ボランティアのみなさん、本当にありがとうございました。

先生探検(1年)

1年生は、生活科の学習で「先生探検」を行っています。

長い休み時間になると、職員室に1年生がやってきます。職員室にいる先生にサインをもらうためです。

プリントの写真を見てお目当ての先生を探し、サインをお願いします。サインをもらった1年生はうれしそうな表情を浮かべていました。

職員室以外にいる先生にもサインをもらいます。

1年生の先生探検には、6年生が優しく付き添っていました。

楽しそうに先生探しをする1年生。優しく1年生に付き添う6年生。見ているだけで心が温かくなってきます。

野菜の苗植え

2年生は、自分で用意した野菜の苗を5月14日に鉢に植えました。子どもたちは毎日水やりをし、野菜の苗はすくすく大きく育っています。

今日は、学年園に野菜の苗を植えました。ピーマンやパプリカ、ナス、オクラです。マルチシートに穴を開けて土を掘り出し、その中に水を入れて苗を置き、土をもどしていきます。

最後に水をかけて終了です。

全部の苗を無事に植えることができました。

早く大きく成長し、たくさんの実がなるように、毎日しっかり水やりをしてほしいいです。

プール掃除

6月3日、6年生がプール掃除を行いました。

プールサイドを掃いて、ごみを集めました。

シャワーを浴びるところの床をデッキブラシで磨きました。

小プールは、水を抜きながらの作業です。底にたまった汚れをデッキブラシ等を使って磨きました。

小プールの水が完全に抜けず、最後まできれいに磨くことはできませんでした。しかし、6年生はとても一生懸命にプール掃除に取り組んでいました。

残りの掃除は、後日、5年生が行う予定です。

資源回収

6月1日、今年度1回目の資源回収が行われました。PTA役員さん、委員さんをはじめ、多くの保護者の皆様にご協力をいただき、無事に終えることができました。ありがとうございました。

体力テスト②

5月31日、5・6年生が体育館で体力テストを行いました。昨日は運動場で行い、今日は室内でできる種目を行いました。

反復横跳びに挑戦中です。

長座体前屈に挑戦中です。

上体起こしに挑戦中です。

目標の回数などを表で確認し、それを達成できるように全力で頑張っていました。

体力テスト

5月30日、31日に体力テストを行います。今日は、1~3年生が運動場で行う予定でしたが、明日の天気が心配なので、4~5年生も運動場での種目を行いました。子どもたちは、全力で各種目に取り組んでいました。

ソフトボール投げをしています。

50m走をしています。

立ち幅跳びをしています。

他には、長座体前屈と反復横跳びは4~6年、上体起こしと握力、20mシャトルランは5・6年で実施します。

公園探検(1年)

5月29日、1年生が公園探検に出かけました。心配していた雨も上がり、とてもいい天気になりました。

1時間目の授業が終わり、公園探検の準備をし、いよいよ桜ヶ丘公園へ出発です。

歩いて10分ほどで桜ヶ丘公園に到着しました。

公園内を散策し、どんなものがあるか見て回りました。途中、木陰で給水タイムをとりました。

その後、遊具で楽しく遊びました。

公園探検が終わり、学校へ戻った後、教室で公園探検の思い出を絵や文でプリントにまとめました。

よっといで(1年)

5月29日の授業後、1年生の希望者が市民館で行われる「よっといで」(読み聞かせ)に参加しました。1年生にとっては初めての「よっといで」になります。

聞く時の約束を確認した後、いよいよ読み聞かせの時間です。今日は本を読んでいただきました。

最初は、本を使わずに行う素話です。お話を聞いて、頭の中で絵にしていきます。

次は、絵本を使った読み聞かせです。子どもたちは、絵本を食い入るように見つめながらしっかり話を聞いていました。

最後は、大型絵本の読み聞かせです。大きな絵本はやっぱり迫力満点でした。

おまけとして、手遊びをしました。

1時間弱でしたが、子どもたちは楽しく本に親しむことができました。読み聞かせサークル「よっといで」のみなさん、本当にありがとうございました。

スマイルタイム

5月29日の昼の休み時間、スマイタイムがありました。縦割り班のグループごとに分かれ、ドッジボールや鬼ごっこなどをして、楽しい時間を過ごしました。

調理実習(6年)

5月28日、6年ろ組が家庭科「いためておかずを作ろう」で野菜炒めを作りました。

まず、班で持ってきたニンジンやピーマン、キャベツ、玉ねぎなどの野菜を包丁を使って切りました。

準備ができたらフライパンに油を入れ野菜を炒めていきます。

途中で塩とコショーで味付けをして完成です。どの班もおいしそうな野菜炒めが出来上がりました。お皿に盛り、みんなで食べました。みんなおいしそうに食べていました。野菜炒め大成功。家でもぜひ野菜炒めに挑戦してほしいです。

歌声集会

5月27日、朝のくすのきタイムに歌声集会を行いました。全校児童が体育館に入り、元気よく校歌と「世界中の子どもたちが」を歌いました。

最初に6年生のピアノ伴奏に合わせて、校歌を歌いました。

続いて、担当の先生から胸式呼吸と腹式呼吸についての話を聞きました。

その後、腹式呼吸の仕方を練習しました。おなかに手を当てながら歌の出だしを練習しました。

いよいよ「世界中の子どもたちが」を全員で歌いました。腹式呼吸を意識しながら、元気いっぱい最後まで歌うことができました。

新聞紙とあそぼう(2年)

5月24日、2年生が体育館で図工「新聞紙とあそぼう」の学習を行いました。

新聞紙でどんなことができるか考え、それをタブレットを使って撮影しました。

新聞紙を細長くねじって綱にし、綱引きをする子。

棒にして戦う子。

衣装として身に着ける子。

子どもたちは楽しそうに新聞紙と遊んでいました。

子どもたちの発想の豊かさを実感しました。

プログラミング教室

5月23日、5年生がプログラミング教室を受講しました。コンピュータクラブでお世話になっている講師の先生をお招きし、トーチ棒のプログラミング方法を学びました。

5年生では、毎年野外活動に出かけています。一日目の夜には、火を囲んでキャンプファイヤーを行います。そのフィナーレを飾るのがトーチトワリングです。トーチ棒の先端にはLEDライトが、持ち手の部分にはプログラミングの受信機がつけられています

子どもたちは音楽に合わせて光る色を考え、タブレットを使ってプログラミングし、それを受信機に送信します。すると、音楽に合わせてLEDライトがきれいに光ります。

カエル目撃

5月14に紹介した旭みんなの池で、カエルを発見。水面から顔を出していました。思わず写真を撮ってしまいました。これはウシガエルでした。

樹木の伐採

5月21日、樹木の伐採作業を行っています。

学校には多くの木が植えられています。日頃、低い場所の剪定は、旭小の用務員さんが行っています。しかし、高い場所の剪定は、なかなかできません。そこで他の小中学校の用務員さんにご協力いただき、高所作業車を使用して、高い場所の枝や葉などの伐採をしています。運動場東側や職員室南側にあるフェニックス、運動場の北西にあるクスノキは枝を伐採します。また、旭小駐車場の東にあるヒマラヤスギなどを伐採する予定です。

多くの方にご協力いただき、本当にありがとうございます。

授業の様子(5/21)

5月21日の3時間目の授業の様子です。

1年生は生活科でアサガオの観察をしました。5月8日に種を植え、もう本葉が2枚も出ています。葉の枚数や大きさなど、気づいたことを絵や言葉でプリントに記入していきました。

2年生は国語「じゅんじょよくせつめいしよう」の学習をしていました。1年生で習った漢字を使って、順序よく文を書いていきました。

3年生は、最初に道徳の教科書にのっている「友だち屋」を読みました。そして、『自分にとって「友だち」ってどんな人』というテーマで、自分の考えをすすんで発表していました。

4年生は、図工「木々をみつめて」の学習をしていました。学校内に生えている木を見たりさわったりして、表したいことを考え、それを絵にしました。

5年い組は、社会科「低い土地のくらし」について学習しました。輪中に住む人々のくらしについて、タブレットを活用し、ノートにまとめていました。

5年ろ組は、英語の学習をしていました。映像を見て、その内容をプリントにメモしていました。その後、全員でメモした内容の確認をしました。

6年い組は、図工「お気に入りの場所」で描いた絵の鑑賞会をしていました。全員の絵を観て感想を鑑賞カードに記入し、よかったなと思う友達の絵について感想を発表していました。

6年ろ組は、図工「お気に入りの場所」の絵の仕上げをしていました。最後まで丁寧に仕上げていました。

校外学習(3年)

3年生になって始まった社会科の授業。4月は「学校のまわり」の様子について学習しました。5月からは「市のようす」について学習しています。そこで、5月21日、3年生が校外学習で市役所見学をしました。13階に上がり、豊橋市の東西南北の様子を観察しました。

東側の様子です。

北側の様子です。

西側の様子です。

南側の様子です。

それぞれの方向を見て、どんなものがあるのかをプリントに書いていました。

プール清掃

5月18日の午後、第2方面隊旭分団のみなさんにご協力をいただき、プール清掃を行いました。大プールの水を抜きながら、プールの底をデッキブラシで磨いていきました。途中で消防用のホースを使って水をかけてきれいにしていただきました。

旭分団の皆様のご協力により、大プールがきれいになりました。本当にありがとうございました。

こいのぼり運動会④

【学年代表リレー】

【赤白対抗得点】

【閉会式 成績発表・表彰式】

子どもたちは最後まで全力で頑張りました。赤白対抗は、7対7で赤白優勝になりました。素晴らしい運動会にしてくれた子どもたちに、大きな拍手を送りたいと思います。

また、多くの来賓の方々、ご家庭の方々に温かいご声援をいただき、本当にありがとうございました。皆様のご声援が子どもたちの力になったと思います。今後とも、子どもたちをはじめ旭小学校へのご支援をよろしくお願いします。

こいのぼり運動会③

【5・6年 短距離走】

【3・4年 表現・競争遊戯】

【1・2年 短距離走】

【5・6年 表現・短距離走】

こいのぼり運動会②

5月18日、こいのぼり運動会(第73回)が行われました。青く晴れ渡った空には、子どもたちが作ったこいのぼりが気持ちよく空を泳いでいるようでした。今年のテーマは「勝利を目指せ!全力旭」です。子どもたちは、最後まで力いっぱい演技を行うことができました。競技の様子を画像でお伝えします。

【入場】

【開会式・選手宣誓】

【あさひっ子体操】

【大玉ころりん】

【3・4年短距離走】

【1・2年表現・競争遊戯】

こいのぼり運動会

5月18日、朝から晴れ渡る天気になりました。今日は運動会。空には、子どもたちが描いたこいのぼりが、気持ちよく泳いでいます。準備も整い、あとは子どもたちの演技を待つばかりになりました。

子どもたちは朝からやる気満々。一生懸命頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。

お茶を入れて飲もう

5月17日、5年生が家庭科の授業でお茶を入れて飲みました。+

まず、湯飲み茶わんや急須などを水洗いしました。その後、湯飲み茶わんを使い、必要な量の水をやかんに入れました。

次に、湯を沸かします。やかんをコンロに置き、いよいよ火をつます。コンロのつまみをひねってと点火します。今ではつまみを回して火を付けるコンロの家庭は少なく、恐る恐るつまみを回している子もいました。

湯も沸き、急須にお湯を注いでおきます。

しばらく待って、湯飲み茶わんにお茶を注いでいきました。

すべての湯飲み茶わんにお茶を注ぐことができました。

入れたお茶をみんなで飲みました。

「おいしい」「少し苦い」「お茶の味がする」など、さまざまな声が聞こえてきました。

今後の家庭科では、ゆでて調理する実習を行っていきます。今日の体験はコンロを使う練習も兼ねていました。

今年度初めてのクラブ活動

5月16日、今年度初めてのクラブ活動が行われました。クラブ活動には4~6年生が参加します。今年は6つのクラブ(スポーツ、室内ゲーム、理科実験、イラスト・ものづくり、和太鼓、パソコン)が開設されました。和太鼓クラブとパソコンクラブは、外部講師の先生をお招きして指導していただきます。クラブ活動の様子を紹介します。

【スポーツクラブ】

【室内ゲームクラブ】

【理科実験クラブ】

【イラスト・ものづくりクラブ】

【和太鼓クラブ】

【パソコンクラブ】

それぞれのクラブ活動で、他学年と一緒になって楽しそうに活動をしていました。

よっといで【3年生】

5月15日、本年度最初の読み聞かせ「よっといで」が行われました。

今日のお話は、以下のようです。

子どもたちに絵本を見せず、素話を聞いて頭の中でイメージを膨らませました。

続いて、絵本の読み聞かせです。話を聞きながら絵本に見入っていました。

真剣に話を聴く、3年生の子どもたち。

最後は恒例の手遊びをしました。リズムに合わせてもも、おなか、肩、頭などを叩きながら遊びました。毎回とても盛り上がります。

短い時間ですが、子どもたちはお話の世界に浸り、楽しい時間を過ごすことができました。

子どもたちが貴重な体験ができるのも、読み聞かせ「よっといで」のみなさんおかげだと感謝しています。本年度もよろしくお願いします。

運動会の練習〈1・2年〉

5月15日、1・2年生が運動会の練習を行いました。

入場紋から力強く入場しました。

初めに「アイドル」という曲に合わせて元気いっぱい踊りました。

その後、いよいよ玉入れの始まりです。学年ごとに分かれ、1つでも多くの球をかごに入れようと必死に球を投げていました。

みんな元気いっはい演技していました。

今週の土曜日に行われるこいのぼり運動会では、元気いっぱい演技する子どもたちを、ぜひ見ていただきたいと思います。

530運動

5月15日の朝のくすのきタイムで、530運動を行いました。

運動場に学年ごとに整列し、環境委員会の話を聞きました。

そしていよいよ530運動の開始です。学年ごとに決められた場所に行き、落ち葉拾いや草取りを行いました。

短い時間でしたが、全員で力を合わせ、たくさんの草や落ち葉が集まりました。

カエルの絵

4月30日に紹介させていただいた旭みんなの池には、カエルもすんでいます。姿は見えないんですが、鳴き声を聞くことがあります。どんなカエルがすんでいるか、一度見てみたいなと思っています。

ところで、校長室の壁にはカエルの絵が飾ってあります。この絵は、日本画の先生が描いたものです。この先生の作品は、先日、アメリカのロサンゼルスのハリウッドの展覧会にも展示されました。

以前勤めていた学校では、定期的に校内に先生の絵を飾っていただいていました。その時、このカエルの絵を初めて見て一目ぼれ。お願いして譲ってもらいました。見ているだけで心がほっとするような。

校長室に飾ってあります。ご来校の際にはぜひご覧ください。

授業の様子(5/13)

6年ろ組の教室をのぞくと、男女で分かれて何やら相談していました。覗いてみると、運動会のしっぽ取りの作戦会議をしていました。ミニホワイトボードに運動場の図をかき、どうやって攻めれば勝つことができるか真剣に考えていました。

6年い組は音楽室で音楽の授業をしていました。ラバースコンチェルトの曲を楽器で演奏するために、和音・低温・主な旋律・かざりの旋律のどのパートを担当するか話し合っていました。この後、担当する楽器も決める予定です。

2年生は、生活科で野菜を育てます。そのため図書館で野菜について調べ、はっけんカードにまとめました。

3年生は、運動会のソーラン節で着用する法被とはちまきを配っていました。うれしそうに法被を着て、はちまきを締めていました。最後にみんなでポーズをとりながら記念撮影をしました。

運動会練習〈3・4年〉

5月13日は、朝から雨が降っていたため、運動場で運動会の練習をすることができませんでした。3・4年生は、体育館で練習を行いました。

まずは、ソーラン節を踊りました。今日から本番で着用する法被やはちまきをつけて踊りました。気持ちが引き締まり、先週より気合が入れて踊っていました。

最後のフィニッシュが見事に決まりました。

踊りが終わると、競争遊戯の練習です。4人で棒を持ち、勢いよくカラーコーンを回っていました。

本番まであとわずか。元気いっぱいがんばる姿を家の方々に見せられるように、練習をがんばっていきます。

図画工作の作品

教室や学年の掲示板に図画工作の作品が掲示してあります。

1年生の教室のロッカーの上には、「ねんどとなかよし」で作った粘土作品が展示してあります。自分のアイディアを形に表現することができました。

2年生は、「すてきなことなあに」で描いた絵が展示してあります。すきなことをしている自分を、上手に描くことができました。

4年生は、「絵の具のぼうけん たのしさ発見」で描いた絵が掲示してあります。身の回りにある物を使って、絵の具遊びをしながら作品を仕上げました。

教室等に掲示してありますので、学校にお越しの際はどうぞご覧ください。

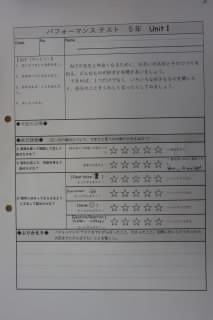

授業の様子(5/10)

5月10日の授業の様子を紹介します。

1年生は、図工「ねんどとなかよし」で粘土で思い思いの物を作りました。今日は、その作品を学級のみんなに紹介していました。

2年生は、図工「えのぐじま」で描いた絵に名札を付けていました。タイトルと名前を記入し、上手に絵に貼り付けていました。

3年生は、理科「植物の育ち方」で種まきをしました。オクラとホウセンカ、ヒマワリ、大豆の中から一つ選び、自分の鉢に種を植えました。最後に水をいっぱいかけていました。

5年生は、英語の学習でパフォーマンステストをしていました。

ALTの質問に答えたりALTに質問したりして、学習内容がどれだけ理解されているか確認しました。

運動会練習

3・4年生が「ソーラン・タイフーン」の練習をしていました。

まずは、ソーラン節の音楽に合わせて、ソーラン節を踊りました。力いっぱい踊り切っていました。

その後、4人で棒を持って走る、台風の目の練習をしました。4人で息を合わせながら全力で走っていました。

5・6年生は「旭 春の陣」の練習をしました。最初にフラッグを使い、音楽に合わせて力いっぱい振っていました。

フィニッシュは中央に集まり、しっかりポーズを決めていました。

その後、しっぽ取りの入場と大将の名のりの練習をしました。本番では、どんな勝負になるかとても楽しみです。

全校で大玉ころがしの練習をしました。

練習では1勝1敗でした。さて、本番では、赤白どちらが勝つでしょうか。

歯科健診

5月9日、1~3年生とあおぞらっ学級の子どもたちが、歯科健診を受けました。

学校歯科医の先生が来校され、子どもたち一人一人の歯の状態をチェックしていただきました。

健康な暮らしを送るために、歯はとても大切です。日頃から歯磨きをしっかりして、健康な歯を保ってほしいと思います。また、定期的に歯科医を受診することもおすすめします。

4~6年生は、6月6日に歯科健診を予定しています。

アサガオの種まき

5月8日、1年生が生活科の学習でアサガオの種まきをしました。

まず、袋に入った土を丁寧に鉢に入れました。

小さなアサガオの種をまきます。

土に指を押し込み、5か所のくぼみをつくります。

そのくぼみに、アサガオの種を一粒ずつ入れ、土で覆っていきます。

鉢の隅に肥料の粒を置いたら、種まきの完成です。

最後に、ペットボトルで水やりをしました。

全員、無事に種まきを終えることができました。これから毎日しっかりアサガオの世話をします。子どもたちは、きれいな花がたくさん咲くように、しっかり見守っていきます。

視力検査

5月7日、1~4年生が視力検査を行いました。保健室の視力検査装置を使い、左右の視力を測定しました。

目はとても大切です。日頃から正しい姿勢を意識して生活してほしいです。

5・6年生とあおぞら学級は5月10日に視力検査を行う予定です。

調理実習【6年】

5月7日、6年い組が家庭科「いためておかずを作ろう」で卵を使った調理実習を行いました。

コンロに火を付け、フライパンを温めて油を入れ、卵を入れて調理中です。

スクランブルエッグや卵焼き、目玉焼きが完成しました。

できた卵料理をおいしそうに食べていました。

次の調理実習は、野菜炒めを行う予定です。

たんぽぽ遠足

5月2日、豊橋公園へ縦割り班でたんぽぽ遠足に出かけました。

まず体育館に縦割り班ごとにならび出発式を行いました。

いよいよスタートです。豊橋公園まで歩いて行きました。

豊橋公園に到着したら、ウォークラリーのスタートです。地図を見ながら縦割り班ごとに豊橋公園内のチェックポイントを回ります。班のみんなで地図を見て、どうやって行ったらよいかみんなで相談しています。

チェックポイントでは、課題に挑戦しました。後出しじゃんけんで、先生に5人以上負けると1ポイントゲットです。

校長先生に班の集合写真を撮ってもらうと1ポイントゲットです。

他には、先生を背の順に並べたり、春の花の名前を言ったりするなど、さまざまな課題にチャレンジしてポイントをゲットします。10のポイントがあり、多くのポイントを集めようとみんなで必死になっていました。

ウォークラリーが終わると、楽しみにしていたお弁当の時間です。班ごとにかたまって楽しくお弁当を食べていました。

お弁当を食べ終わると、縦割りグループごとに遊びました。短い時間でしたが、「ダルマさんが転んだ」や「おにごっこ」などをして楽しい時間を過ごすことができました。

天気に恵まれ、子どもたちのとって楽しい思い出になったひまわり遠足になりました。

雨雲の動きを観察

5年生では、理科「天気の変化」の学習をしていました。

タブレットを活用し、気象衛星の雲画像と気象庁のアメダス(自動気象データ収集システム)雨量情報を同じ画面に並べ、時間とともにどうやって変化していくか比較しました。

子どもたちは真剣にタブレットを操作し、2つの画面を比較しながら考えました。そして、雲に覆われているところは雨が降っていることや、雲や雨が降っている場所が時間とともに東に移動していることなどを見つけていました。

タブレットを活用することで、天気の変化をしっかり確認することができました。

豆記者記事作り

5月1日、予定していた遠足が雨のため翌日に延期されました。

2年生は、豆記者記事を書く練習をしていました。豆記者記事は、約250文字程度で伝えたいことを記事にまとめます。そして、それに横見出しと経見出しを付け、絵をえがいたり写真を貼ったりして完成させます。

これは昨年度の6年生が作った豆記者記事です。

今回、「豆記者になって、先輩になったなかよし集会を伝えよう」というテーマで書きます。めあては3つです。①字をマス目の中に丁寧に入れて書く、②一番伝えたいこと、③うちの人に伝えよう です。

今日は、先生が言った内容を用紙に正しく書く練習をしました。

ますの中に入るように、一文字一文字丁寧に書いていました。

本番でどんな豆記者記事が完成するか今から楽しみです。

旭みんなの池と花壇

旭小学校の中庭の東側には、池と花壇があります。三分の二が池で、残りが花壇になっています。

その池は、「旭みんなの池」です。

現在の6年生が4年生の時、総合的な学習の時間にこの池について調べました。この池には、オイカワやフナ、ヤゴ、ヌマエビがすんでいます。その時に作った掲示が、渡り廊下の壁面に掲示してあります。あまり深くはないので、泳いでる魚を見ることができます。

また、花壇には大きな真っ赤なバラがきれいに咲き誇っています。今がちょうど見頃です。

花壇にはアジサイの木も植えられています。6月になるときれいな花を咲かせます。ぜひご覧ください。

授業参観・PTA総会

4月25日、授業参観が行われました。多くの保護者の方に参観していただきました。子どもたちは少し緊張気味でしたが、一生懸命学習に取り組む姿を保護者の方にお見せすることができたと思います。各学級の授業の様子は以下のようです。

【1年い組】

【2年い組】

【3年い組】

【4年い組】

【5年い組】

【5年ろ組】

【6年い組)

【6年ろ組】

【あおぞらい組】

【あおぞらろ組】

また、授業参観、学級懇談会の後、体育館でPTA総会を行いました。多くの方に参加していただき、すべての議案が賛成多数で可決されました。

今年度も、子どもたちに寄り添いながら教育活動をすすめていきたいと考えています。何卒ご支援ご協力をよろしくお願いします。

6年ろ組学級新聞第1号完成

旭小学校では、さまざまな場面で新聞作りに取り組んでいます。

4月26日、6年ろ組の学級新聞「アルメニア」の第1号が発行されました。5人の新聞係が協力して仕上げました。

入学式や退任式、始業式、ブラボーさん(クラスで頑張っている友達の紹介)、4コマ漫画がのっていました。とても読みやすく丁寧に仕上げてあります。

職員室前の廊下に掲示してありますので、旭小学校にお越しに際はぜひご覧ください。

石拾い集会

4月26日、朝のくすのきタイムで石拾い集会を行いました。5月18日に行われるこいのぼり運動のために、縦割りグループ対抗で石拾いをしました。

最初に、運動委員会がルール説明を行いました。

いよいよ石拾いのスタートです。各グループの場所に分かれて、石拾いを行いました。制限時間は3分なので、みんな必死になって石を集めていました。

運動委員が、グループごとに配ったバケツに入った石の重さを測りました。

いよいよ結果発表です。1位に輝いたのはDグループで、重さは1075gでした。他のグールも多くの石を集めることができました。短い時間でしたが、旭小の子どもたちの力はすごいなと感じました。

きれいになった運動場で、けがなく安全に、最高の演技をしてほしいと願っています。

運動会練習

こいのぼり運動会に向けてどの学年も練習に取り組んでいます。

5・6年生は表現でフラッグを使った演技を行います。6年生は青色、5年生はオレンジ色のフラッグを振り、華麗に踊ります。今はフラッグの振り方や体形移動等を練習しています。これから日々練習を重ね、旭小の高学年として最高の演技に仕上げていきます。どうぞご期待ください。

1・2年生は、YOASOBIの「アイドル」の曲に合わせて、元気いっぱい踊ります。今は動画を見ながら振付を覚えています。音楽に合わせたかわいいい演技をご期待ください。

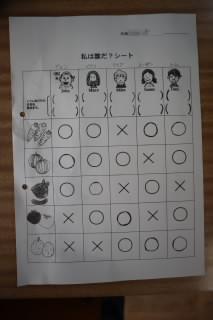

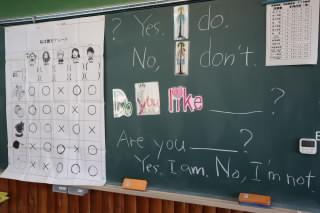

英会話

4月25日、4年生が英会話の授業をしていました。英語専科とSAが2人での指導です。

「私は誰だ?シート」を使い、相手がだれか当てます。シートには、それぞれの人の好きなものがわかるようになっています。

初めに、友達への質問の仕方を練習しました。

そしていよいよ、質問タイムのスタートです。友達だけでなく、英語専科やSAにもすすんで質問をしていました。

友達がだれかわかったら、プリントに友達の名前を書いていきました。とても楽しそうに英会話の授業をしていました。楽しく英語に触れ合うことができることはとても素敵です。

今年度初めてのスマイルタイム

4月24日の昼の休み時間に、本年度初めてのスマイルタイムを行いました。あいにくの天気で運動場が使用できないため、各班ごとに体育館や教室、特別教室に分かれて活動しました。子どもたちは、6年生が作ったリストバンドを手首につけていました。

まずは、班ごとに集合写真を撮りました。

続いて、一人ずつ自己紹介をしました。事前に教室で、自分の名前と好きなものを書いた紙を他の子たちに見せながら行いました。

全員の紹介が終わると、班長の6年生がクイズなどを出して楽しい時間を過ごしました。これから一年間、縦割り班で仲良く活動してほしいと思います。

活動を終えて笑顔いっぱいの子どもたちです。

.

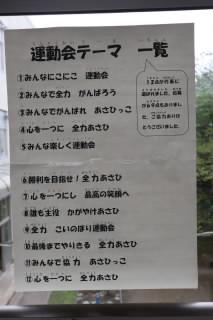

運動会テーマ投票

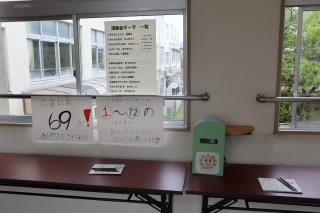

5月18日にこいのぼり運動会が行われます。毎年、全校のみなさんからテーマを募集し、その中から選んでいました。昨年度のテーマは「みんななかよく 全力旭」でした。

今年も、運営委員会が全校のみなさんからテーマを募集しました。全部で69個のテーマが集まりました。どれも素敵なテーマばかりでした。その中から運営委員会で12個のテーマに絞り、全校のみなさんに決めてもらうことになりました。

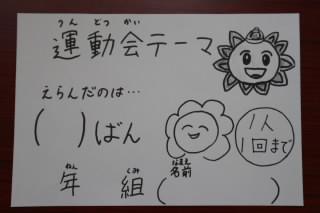

この中から自分のお気に入りのテーマを選び、投票用紙に記入します。

その投票用紙を投票箱に入れます。

回収した投票用紙は、運営委員によって開票されます。どんなテーマになるか今からとても楽しみです。

運動会練習始まる

職員室にいると体育館からソーラン節の音楽が聴こえてきました。急いで見に行くと、3年生がソーラン節の踊りの練習をしていました。5月18日に行われるこいのぼり運動会では、3・4年生はソーラン節を踊ります。今日からその練習が始まりました。3年生は初めて踊るので、今日は映像を見ながらの練習です。

全員一生懸命踊っていました。本番まで、約3週間。しっかり練習をして、素晴らしい演技を家の方に見ていただけるように頑張ってほしいです。

リストバンド作り

6年生の教室で、子どもたちが縫物をしていました。家庭科の授業かなと思ったら、縦割り活動で使用するリストバンドを作っていました。

約15cmほどの細長い不織布の両側を折り、ゴムを入れてから両端を縫ったらリストバンドの完成です。

リストバンドを実際のつけてもらいました。

リストバンドは縦割り班で遊ぶとき、同じ班の人が一目でわかるようにするために作ります。青、緑、紫、赤、黄、茶の6色です。4月24日のスマイルタイムから使用します。

6年生が、楽しいスマイルタイムにするためにがんばって作ってくらました。6年生の愛情が詰まったリストバンドをして楽しく遊ぶあさひっ子の姿が思い浮かびます。

6年生のみなさん本当にありがとうございます。

授業の様子(4/19)

学校内を回り、子どもたちの授業の様子を見ました。どの教室でも真剣に授業を受けていて、さすが旭っ子だなあ感心しました。各学級で行っていた授業を紹介します。

1年い組は算数「かずとすうじ」の学習をしていました。教科書に描かれている赤色と青色のじょうろの絵の上に、同じ色のブロックを置き、数を比べていました。

2年い組は図工「すきなことなあに」で、自分が好きなことをしているところを絵に描きました。話をせず、真剣に絵を描いていました。

3年い組は図工「絵の具と水のハーモニー」で、絵の具に混ぜる水の量を変えて描き方を工夫しながら、いろいろな線を描いていました。

4年い組は国語「こわれた千の楽器」で、第二・第三場面の楽器の気持ちを想像して、どうやって音読したら楽器の気持ちが表現できるか考えました。

5年い組は外国語で「自分の名前のつづりを言えるようになろう」の学習に取り組みました。自分の名前のつづりを練習した後、言い方を練習しました。

5年ろ組は音楽で、歌を歌っていました。先生のピアノ伴奏に合わせて「こいのぼり」の歌を3番まで元気よく歌っていました。

6年い組は書写で、まず字を書く時の正しい姿勢を確認しました。べた(足は床にべたとつける)・ぴん(背中はぴんと)・とん(紙を手でとんと押さえる)を意識しながら、ゆっくりと書き方の練習をしました。

6年ろ組は国語「さなぎたちの教室」で、まずわからない言葉の意味調べをしました。その後、文の設定(いつ、どこで、だれがetc)を考え、積極的に発表していました。

すきなものいっぱい(1年生)

4月18日、1年生が図工「すきなものいっぱい」をしました。

自分が好きなものを小さな紙に描きます。それを何枚か描きます。それを四つ切の画用紙に貼っていきます。

素敵な作品が完成しました。画用紙は、子どもたちの好きなものでいっぱいでした。

4月25日の授業参観では、子どもたちの作品をぜひご覧ください。

全国学力・学習状況調査

4月18日、6年生が全国学力・学習状況調査で国語と算数の問題に挑戦しました。子どもたちは、時間いっぱいまで一生懸命問題に取り組んでいました。

小学校で初めての給食

4月16日、1年生の給食がスタートしました。給食当番がエプロンや三角巾、マスクなどをつけ、配膳を行いました。食器にご飯や汁物、おかずをよそっています。先生がよそった見本を見ながら、上手によそうことができました。

それを配膳の担当の人が、全員の机に配っていきました。

配膳が終わり、机の上に今日の給食がそろいました。今日の献立は、ご飯、ハンバーグの和風あんかけ、そえやさい、会わせ味噌汁、牛乳でした。

先生からの話を聞いてから、全員で「いただきます」を言って給食のスタートです。

みんなおいしそうに給食を食べていました。

退任式

4月15日の5時間目に、退任式を行いました。昨年までいらした4名の先生方が、旭小学校に戻ってきました。

代表児童が手紙を読んだ後、花束を贈りました。

4名の先生方からお話をいただきました。

最後は、全校児童で花道をつくり、4名の先生方を見送りました。

4名の先生方と別れるのはさみしいですが、新しい学校で頑張ってほしいと思います。

授業の様子(4/15)

1年生は、初めての道徳の授業を行っていました。道徳の本を開き、どんなことがのっているかを見ました。

2年生は、自己紹介カードを書きました。「じまんできること」を書き、みんなに紹介しました。

4年生は、理科「しぜんのかんさつ」を行いました。運動場や中庭に出かけ、春の植物や虫を観察しました。中庭の花を観察中です。

運動場では、タンポポの観察をしていました。定規を使って花の大きさを測っていました。

運動場の西側に咲いている八重桜を観察していました。

多くの春を見つけることができました。

新入学児童交通安全教室

4月11日、新入学児童交通安全教室が行われました。

初めに市役所生活安全課の方から、1年生が基本的な交通ルールについてお話を聞きました。

その後、実際に学校の周辺道路を利用して実地訓練を行いました。

学校の南門を出るときには左右を確認し、手を挙げて横断しました。

市電通りの横断歩道を渡る時には、自動車から見やすいように手を挙げて横断しました。

学校の正門近くにある歩道橋から学校に入る時には、左右を見て安全を確認してから渡りました。

登下校だけでなく家に帰ってからも、常に交通安全に気をつけながら生活してほしいと思います。

第1回避難訓練

4月12日の2時間目に、第1回避難訓練を行いました。今回は、家庭科室から出火したという想定で行いました。

各教室で事前指導を行い、避難する上での注意事項や避難経路を確認しました。そしていよいよ避難訓練のスタートです。

サイレンが鳴り、放送で避難の指示で、各教室から2列に並び、運動場に避難しました。

運動場に避難した後、担任が子どもたちの名前を一人一人呼び、安否確認をしました。

約5分で、全員が安全に避難することができました。

子どもたち全員が「おはしも」をしっかり守って避難することができました。とても立派でした。

通学団会

4月11日、朝のくすのきタイムで通学団会を行いました。子どもたちはそれぞれの通学団の教室に移動し、4月からの新しい班での登校の様子を振り返りました。

集合時間や集合場所、登校時の歩き方、あいさつはしっかりできているかなど、いろいろな項目について班長を中心に話し合いました。

話し合いを生かし、これからも安全に登校してほしいと思います。

クスノキ

旭小学校の運動場北側には、大きなクスノキがあります。この木は、「豊橋の巨木・銘木100選」に選ばれています。平成17年3月、市制施行100周年のプレ事業として、豊橋市内の巨木や銘木に選ばれました。

旭小学校のクスノキは、幹周335cm、高さ18.4m、幹張り22m×19m、樹齢は100年以上になります。旭小学校のシンボルになっており、子どもたちにも親しまれています。

近くには桜の木があり、桜の花が満開でしたので、クスノキと一緒の写真を撮ってみました。

旭小学校にお越しの際は、「豊橋の巨木・銘木100選」に選ばれているクスノキをぜひご覧ください。

初めての図書館(1年)

4月9日の3時間目、1年生が図書室に行きました。入学してから初めての図書館。自分の読みたい本を選び、時間が来るまで読んでいました。

旭小では、読んだ本を読書通帳に記入し、100冊読み終わると校長先生のところまで持っていきます。すると、クリアファイルと新しい通帳をもらうことができます。本を読むといろいろなことを学ぶことができます。学校でも家でもたくさんの本を読んでほしいです。

前期運営委員選挙

4月9日、朝のくすのきタイムで前期運営委員選挙が行われました。5・6年生全員が体育館に入り、立候補者の話を聞いた後、投票用紙のふさわしいと思う人の欄に〇印を付けました。

立候補者は、旭小に何が必要か、どんなことに取り組んでいきたいか抱負を述べました。みんなの話を聞いていると、旭小をよりよくしていという強い思いが伝わってきました。

6年生の立候補者のみなさん。

5年生の立候補署のみなさん。

投票用紙に記入する5・6年生。

当選した前期運営委員を中心として、高学年である5・6年生が力を合わせ、旭小をよりよい学校にしてほしいと思います。

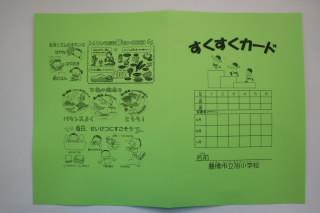

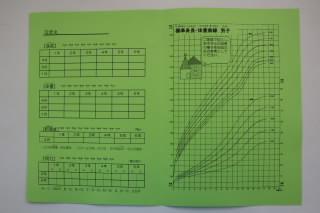

発育測定

4月8日から、発育測定が始まりました。子どもたちは体操服姿になり、靴下を脱いで測定器の上に上がります。この測定器は、身長と体重を同時に測定することができます。

測定した結果は、すくすくカードに記録します。これを見ると、子どもたちの成長の様子を確認することができます。

発育測定は、1年間に3回行い、6年間では全部で18回になります。卒業する時には、小学校の思い出として子どもたちに渡されます。

学級開き

新任式、始業式が終わると、それぞれの教室に戻りました。

新しい教科書が配られ、担任の先生からいろいろな話を聞きました。以下は各学級の様子です。

【1年い組】

【2年い組】

【3年い組】

【4年い組】

【5年い組】

【5年ろ組】

【6年い組】

【6年ろ組】

【あおぞら学級】

新任式・始業式

4月5日の朝、体育館で新任式、始業式を行いました。

初めに新任式を行い、今年度新たに旭小学校に来られた先生方を紹介しました。

続いて、始業式を行いました。校長から全校児童に「目標をもって頑張ってほしい」という話がありました。

次に、子どもたちが楽しみにしていた担任発表がありました。校長が各学級の担任の名前が呼び、担任は各学級の列前に立ちました。すると、子どもたちから温かい拍手が起こりました。

最後に、代表児童(6年)の話がありました。今年頑張りたいことを堂々と発表することができました。

新しい学年になり、頑張るぞという気持ちが伝わってきました。

入学式

4月4日、旭小学校で入学式が行われました。新1年生は、ピカピカのランドセルを背負い、保護者の方に手を引かれながら登校しました。受付をし、6年生に手を引かれた1年生は、胸にピンクのリボンを付けてもらい、教室に向かいました。

教室に入った新1年生は、式が始まるまで静かに椅子に座っていました。

いよいよ入学式の始まりです。新1年生は、花のアーチをくぐって体育館に入場しました。

新1年生は、校長先生やPTA会長の話をしっかり聞くことができました。

その後、6年生の「歓迎の言葉」を聞きました。

入学式が終わった後、新1年生は教室の戻り、自分の名前が書かれた桜の花を黒板に貼っていきました。

最後に体育館で記念写真を撮影しました。

新1年生全員が元気に入学式を終えることができてよかったです。明日からも元気に登校してほしいと思います。

入学式の朝

昨日までの雨も上がり、入学式の朝を迎えました。桜の花もきれいに咲き誇り、新入学児の登校を待ちわびています。

入学式の準備

4月3日、翌日に行われる入学式の準備を行いました。新6年生が登校し、体育館や教室などの準備や掃除をしました。

体育案での準備の様子です。

教室での準備の様子です。

約1時間、新6年生のみなさんが頑張ってくれたおかげで、体育館や教室、廊下の掲示板等の準備が整いました。

今日はあいにくの天気ですが、明日はきっといい天気になると思います。正門の桜の木も多くの花をつけ、新入児の入学を祝ってくれています。明日はよい入学式が迎えることができそうです。

※明日の入学式の様子を、CBCテレビが取材します。明日の「チャント」の中で紹介されます。ぜひご覧ください。

食物アレルギー対応委員会

4月2日、食物アレルギー対応委員会を行いました。本校の食物アレルギー児童への対応確認や食物アレルギー症状が出た時の対処法などを確認しました。

練習用のエピペンを使って、打ち方を練習しました。

万が一に備えて、これからも全職員が対応できるように、日々の確認や研修を行っていきます。

※話は変わりますが、昨年度最後の給食の日にCBCテレビが1年生の給食の様子を取材しました。その様子が、4月2日のCBCテレビ「チャント」(18:15~19:00)の間に放送されるそうです。ぜひご覧ください。

令和6年度スタート

4月1日、令和6年度がスタートしました。まだ子どもたちが登校していないので学校は静まり返っていました。中庭の桜を見ると、三分咲きになっています。4月4日の入学式には多くの花が咲き誇り、新1年生の入学を祝ってくれると思います。今年度も、学校や子どもたちの様子を発信していきたいと思いますので、何卒よろしく願いします。

1年間ありがとうございました

令和5年度の「今日の出来事」も本日が最後になります。旭小学校の子どもたちの活動を中心に発信させていただきました。多くの方々に閲覧していただき、本当にありがとうございました。来年度も本年度同様に発信をしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。

桜開花

寒い日が続き、桜の開花が昨年より遅くなっています。旭小学校の中庭の桜の木をふと見上げると、桜の花が咲き始めていました。

正門付近にある桜の木は、つぼみも膨らみ、もうすぐ開花です。

もう少しすると、旭小学校の桜の木にも多くの花が咲き誇ると思います。ぜひきれいな桜を見に来てください。

4月4日には入学式が行われます。たくさんの桜の花が新入児を出迎えてくれるように、それまで咲き続けてほしいと願っています。

卒業記念新聞

3月19日、卒業式が行われました。6年生は堂々と旭小学校を巣立っていきました。教室での最後の学級の時間を過ごした後、5年生、職員、保護者のみなさんで送り出す、歓送の会を行いました。その後、卒業式の様子をまとめた卒業記念新聞「あさひっ子」を、6年生全員に手渡しました。修学旅行新聞、卒業文集新聞など、多くの学習活動の場面で新聞作りに取り組んできた6年生。そんな6年生へ、学校長からのささやかなプレゼントです。思い出の新聞になってくれるとうれしいです。

お花が咲きました

1年生が昨年の11月に、チューリップの球根と家から持ってきた球根を鉢に植えました。チューリップの花はまだ咲いていませんが、赤やピンク、紫色のヒヤシンスの花が咲き始めました。

また、きれいな黄色のスイセンの花も咲いています。

1年生の子どもたちが毎日水やりをし、温かく見守ってきました。鉢は中庭に置いてあるので、ぜひご覧ください。

あさひっ子作品展

正面玄関を入った左側の壁に、あさひっ子作品展の版画作品が掲示してあります。各学年の代表作品です。どれも力作ばかりの作品です。学校にお越しの際は、ぜひご覧ください。

修了式

3月22日、修了式が体育館で行われました。

まず、学校長から各学年の代表に修了証が渡されました。

それに合わせて該当学年も起立し、挨拶をしました。

次は、児童代表のことばです。5年生の代表児童が「初めての高学年でがんばったこと」という内容で話をしました。

最後に、学校長の話がありました。全員が元気で過ごせたことや旭小学校の合言葉「あさひ」を目標に全力で取り組めたことなどに対して、大きな拍手を送っていました。

また、「今年1年を振り返り、4月から新たな目標を持って取り組んでほしい」という言葉で話を締めくくりました。

明日からは春休みです。健康や安全に気をつけて、4月5日の始業式を全員元気で新学期を迎えてほしいと思います。

テレビ取材

3月21日、CBCテレビのテレビ取材がありました。1年生の子どもたちの給食の様子を取材しました。

子どもたちが配膳している様子です。

担任の先生が、給食で気をつけることについて話しています。

今日の給食です。メニューはご飯、ビビンバ、キャベツ入りシューマイ、春雨スープ、牛乳、ミルメークです。

おいしそうに給食を食べる様子を取材しています。

給食を食べ終わった後、子どもたちにインタビューしています。

今日の内容は、4月1~5日のどこかでCBCテレビ「チャット!」(15:50~19:00)の中で放送されます。放送日が決定次第、改めてご連絡します。

第72回卒業式

3月19日、旭小学校第72回の卒業を行いました。29名の6年生が旭小学校の学び舎を巣立っていきました。

6年生が堂々と入場してきました。

卒業証書授与です。担任が一人一人の名前を呼び、校長から卒業証書を受け取りました。

校長の式辞の後、校区自治会長とPTA会長から祝辞をいただきました。

「お別れのことば」では、小学校生活の思い出やこれからの抱負などを自分の言葉で考え、堂々と発表することができました。

途中に5年生と一緒に、小学校生活最後の校歌を歌いました。最後に「旅立ちの日に」を合唱して卒業式を終え、晴れやかな表情で会場を後にしました。

教室に戻り、担任と学級の時間を過ごし、集合写真を撮影しました。みんなとても素敵な表情をしていました。

校舎を後にし、5年生や職員、保護者が温かい拍手で卒業生を正門まで見送りました。

卒業生のみなさんには、中学校に行っても元気に頑張ってほしいです。

卒業式準備

3月19日に旭小学校の第72回の卒業式が行われます。前日の今日は、6時間目に4・5年生が卒業式の準備を行いました。体育館の壁面にはきれいな飾りが飾られ、通路には鉢花が置かれ、会場を華やかにしてくれています。

また教室も、黒板や掲示板に色とりどりの飾りが飾られています。

4・5年生は、今までお世話になった6年生への感謝の気持ちも込めて、一生懸命準備をしました。明日は、6年生にとって旭小学校で過ごす最後の日。思い出に残る卒業式にしたいと思います。

同窓会入会式

3月15日、同窓会入会式を行いました。同窓会長さんから、お祝いの言葉をいただきました。

その後、卒業生代表が記念品を受け取りました。

最後に、卒業生代表が「誓いの言葉」を述べました。

今年の卒業生は29名。同窓会の会員は、全部で6102名になります。新たに同窓生の仲間入りした卒業生は、旭小学校卒業という誇りをもって、これからも元気に頑張っていってほしいと思います。

愛知県豊橋市旭町旭409

TEL:0532-52ー2934

FAX:0532-57ー1968

Mail:asahi-e@toyohashi.ed.jp