今日の出来事

図画工作の作品

教室や学年の掲示板に図画工作の作品が掲示してあります。

1年生の教室のロッカーの上には、「ねんどとなかよし」で作った粘土作品が展示してあります。自分のアイディアを形に表現することができました。

2年生は、「すてきなことなあに」で描いた絵が展示してあります。すきなことをしている自分を、上手に描くことができました。

4年生は、「絵の具のぼうけん たのしさ発見」で描いた絵が掲示してあります。身の回りにある物を使って、絵の具遊びをしながら作品を仕上げました。

教室等に掲示してありますので、学校にお越しの際はどうぞご覧ください。

授業の様子(5/10)

5月10日の授業の様子を紹介します。

1年生は、図工「ねんどとなかよし」で粘土で思い思いの物を作りました。今日は、その作品を学級のみんなに紹介していました。

2年生は、図工「えのぐじま」で描いた絵に名札を付けていました。タイトルと名前を記入し、上手に絵に貼り付けていました。

3年生は、理科「植物の育ち方」で種まきをしました。オクラとホウセンカ、ヒマワリ、大豆の中から一つ選び、自分の鉢に種を植えました。最後に水をいっぱいかけていました。

5年生は、英語の学習でパフォーマンステストをしていました。

ALTの質問に答えたりALTに質問したりして、学習内容がどれだけ理解されているか確認しました。

運動会練習

3・4年生が「ソーラン・タイフーン」の練習をしていました。

まずは、ソーラン節の音楽に合わせて、ソーラン節を踊りました。力いっぱい踊り切っていました。

その後、4人で棒を持って走る、台風の目の練習をしました。4人で息を合わせながら全力で走っていました。

5・6年生は「旭 春の陣」の練習をしました。最初にフラッグを使い、音楽に合わせて力いっぱい振っていました。

フィニッシュは中央に集まり、しっかりポーズを決めていました。

その後、しっぽ取りの入場と大将の名のりの練習をしました。本番では、どんな勝負になるかとても楽しみです。

全校で大玉ころがしの練習をしました。

練習では1勝1敗でした。さて、本番では、赤白どちらが勝つでしょうか。

歯科健診

5月9日、1~3年生とあおぞらっ学級の子どもたちが、歯科健診を受けました。

学校歯科医の先生が来校され、子どもたち一人一人の歯の状態をチェックしていただきました。

健康な暮らしを送るために、歯はとても大切です。日頃から歯磨きをしっかりして、健康な歯を保ってほしいと思います。また、定期的に歯科医を受診することもおすすめします。

4~6年生は、6月6日に歯科健診を予定しています。

アサガオの種まき

5月8日、1年生が生活科の学習でアサガオの種まきをしました。

まず、袋に入った土を丁寧に鉢に入れました。

小さなアサガオの種をまきます。

土に指を押し込み、5か所のくぼみをつくります。

そのくぼみに、アサガオの種を一粒ずつ入れ、土で覆っていきます。

鉢の隅に肥料の粒を置いたら、種まきの完成です。

最後に、ペットボトルで水やりをしました。

全員、無事に種まきを終えることができました。これから毎日しっかりアサガオの世話をします。子どもたちは、きれいな花がたくさん咲くように、しっかり見守っていきます。

視力検査

5月7日、1~4年生が視力検査を行いました。保健室の視力検査装置を使い、左右の視力を測定しました。

目はとても大切です。日頃から正しい姿勢を意識して生活してほしいです。

5・6年生とあおぞら学級は5月10日に視力検査を行う予定です。

調理実習【6年】

5月7日、6年い組が家庭科「いためておかずを作ろう」で卵を使った調理実習を行いました。

コンロに火を付け、フライパンを温めて油を入れ、卵を入れて調理中です。

スクランブルエッグや卵焼き、目玉焼きが完成しました。

できた卵料理をおいしそうに食べていました。

次の調理実習は、野菜炒めを行う予定です。

たんぽぽ遠足

5月2日、豊橋公園へ縦割り班でたんぽぽ遠足に出かけました。

まず体育館に縦割り班ごとにならび出発式を行いました。

いよいよスタートです。豊橋公園まで歩いて行きました。

豊橋公園に到着したら、ウォークラリーのスタートです。地図を見ながら縦割り班ごとに豊橋公園内のチェックポイントを回ります。班のみんなで地図を見て、どうやって行ったらよいかみんなで相談しています。

チェックポイントでは、課題に挑戦しました。後出しじゃんけんで、先生に5人以上負けると1ポイントゲットです。

校長先生に班の集合写真を撮ってもらうと1ポイントゲットです。

他には、先生を背の順に並べたり、春の花の名前を言ったりするなど、さまざまな課題にチャレンジしてポイントをゲットします。10のポイントがあり、多くのポイントを集めようとみんなで必死になっていました。

ウォークラリーが終わると、楽しみにしていたお弁当の時間です。班ごとにかたまって楽しくお弁当を食べていました。

お弁当を食べ終わると、縦割りグループごとに遊びました。短い時間でしたが、「ダルマさんが転んだ」や「おにごっこ」などをして楽しい時間を過ごすことができました。

天気に恵まれ、子どもたちのとって楽しい思い出になったひまわり遠足になりました。

雨雲の動きを観察

5年生では、理科「天気の変化」の学習をしていました。

タブレットを活用し、気象衛星の雲画像と気象庁のアメダス(自動気象データ収集システム)雨量情報を同じ画面に並べ、時間とともにどうやって変化していくか比較しました。

子どもたちは真剣にタブレットを操作し、2つの画面を比較しながら考えました。そして、雲に覆われているところは雨が降っていることや、雲や雨が降っている場所が時間とともに東に移動していることなどを見つけていました。

タブレットを活用することで、天気の変化をしっかり確認することができました。

豆記者記事作り

5月1日、予定していた遠足が雨のため翌日に延期されました。

2年生は、豆記者記事を書く練習をしていました。豆記者記事は、約250文字程度で伝えたいことを記事にまとめます。そして、それに横見出しと経見出しを付け、絵をえがいたり写真を貼ったりして完成させます。

これは昨年度の6年生が作った豆記者記事です。

今回、「豆記者になって、先輩になったなかよし集会を伝えよう」というテーマで書きます。めあては3つです。①字をマス目の中に丁寧に入れて書く、②一番伝えたいこと、③うちの人に伝えよう です。

今日は、先生が言った内容を用紙に正しく書く練習をしました。

ますの中に入るように、一文字一文字丁寧に書いていました。

本番でどんな豆記者記事が完成するか今から楽しみです。

旭みんなの池と花壇

旭小学校の中庭の東側には、池と花壇があります。三分の二が池で、残りが花壇になっています。

その池は、「旭みんなの池」です。

現在の6年生が4年生の時、総合的な学習の時間にこの池について調べました。この池には、オイカワやフナ、ヤゴ、ヌマエビがすんでいます。その時に作った掲示が、渡り廊下の壁面に掲示してあります。あまり深くはないので、泳いでる魚を見ることができます。

また、花壇には大きな真っ赤なバラがきれいに咲き誇っています。今がちょうど見頃です。

花壇にはアジサイの木も植えられています。6月になるときれいな花を咲かせます。ぜひご覧ください。

授業参観・PTA総会

4月25日、授業参観が行われました。多くの保護者の方に参観していただきました。子どもたちは少し緊張気味でしたが、一生懸命学習に取り組む姿を保護者の方にお見せすることができたと思います。各学級の授業の様子は以下のようです。

【1年い組】

【2年い組】

【3年い組】

【4年い組】

【5年い組】

【5年ろ組】

【6年い組)

【6年ろ組】

【あおぞらい組】

【あおぞらろ組】

また、授業参観、学級懇談会の後、体育館でPTA総会を行いました。多くの方に参加していただき、すべての議案が賛成多数で可決されました。

今年度も、子どもたちに寄り添いながら教育活動をすすめていきたいと考えています。何卒ご支援ご協力をよろしくお願いします。

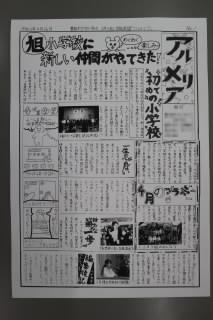

6年ろ組学級新聞第1号完成

旭小学校では、さまざまな場面で新聞作りに取り組んでいます。

4月26日、6年ろ組の学級新聞「アルメニア」の第1号が発行されました。5人の新聞係が協力して仕上げました。

入学式や退任式、始業式、ブラボーさん(クラスで頑張っている友達の紹介)、4コマ漫画がのっていました。とても読みやすく丁寧に仕上げてあります。

職員室前の廊下に掲示してありますので、旭小学校にお越しに際はぜひご覧ください。

石拾い集会

4月26日、朝のくすのきタイムで石拾い集会を行いました。5月18日に行われるこいのぼり運動のために、縦割りグループ対抗で石拾いをしました。

最初に、運動委員会がルール説明を行いました。

いよいよ石拾いのスタートです。各グループの場所に分かれて、石拾いを行いました。制限時間は3分なので、みんな必死になって石を集めていました。

運動委員が、グループごとに配ったバケツに入った石の重さを測りました。

いよいよ結果発表です。1位に輝いたのはDグループで、重さは1075gでした。他のグールも多くの石を集めることができました。短い時間でしたが、旭小の子どもたちの力はすごいなと感じました。

きれいになった運動場で、けがなく安全に、最高の演技をしてほしいと願っています。

運動会練習

こいのぼり運動会に向けてどの学年も練習に取り組んでいます。

5・6年生は表現でフラッグを使った演技を行います。6年生は青色、5年生はオレンジ色のフラッグを振り、華麗に踊ります。今はフラッグの振り方や体形移動等を練習しています。これから日々練習を重ね、旭小の高学年として最高の演技に仕上げていきます。どうぞご期待ください。

1・2年生は、YOASOBIの「アイドル」の曲に合わせて、元気いっぱい踊ります。今は動画を見ながら振付を覚えています。音楽に合わせたかわいいい演技をご期待ください。

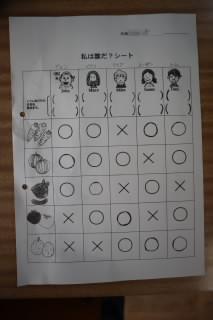

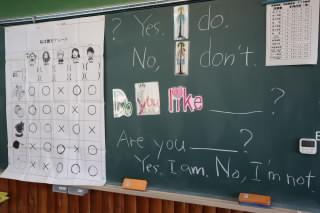

英会話

4月25日、4年生が英会話の授業をしていました。英語専科とSAが2人での指導です。

「私は誰だ?シート」を使い、相手がだれか当てます。シートには、それぞれの人の好きなものがわかるようになっています。

初めに、友達への質問の仕方を練習しました。

そしていよいよ、質問タイムのスタートです。友達だけでなく、英語専科やSAにもすすんで質問をしていました。

友達がだれかわかったら、プリントに友達の名前を書いていきました。とても楽しそうに英会話の授業をしていました。楽しく英語に触れ合うことができることはとても素敵です。

今年度初めてのスマイルタイム

4月24日の昼の休み時間に、本年度初めてのスマイルタイムを行いました。あいにくの天気で運動場が使用できないため、各班ごとに体育館や教室、特別教室に分かれて活動しました。子どもたちは、6年生が作ったリストバンドを手首につけていました。

まずは、班ごとに集合写真を撮りました。

続いて、一人ずつ自己紹介をしました。事前に教室で、自分の名前と好きなものを書いた紙を他の子たちに見せながら行いました。

全員の紹介が終わると、班長の6年生がクイズなどを出して楽しい時間を過ごしました。これから一年間、縦割り班で仲良く活動してほしいと思います。

活動を終えて笑顔いっぱいの子どもたちです。

.

運動会テーマ投票

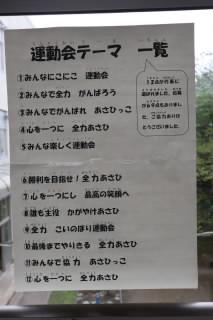

5月18日にこいのぼり運動会が行われます。毎年、全校のみなさんからテーマを募集し、その中から選んでいました。昨年度のテーマは「みんななかよく 全力旭」でした。

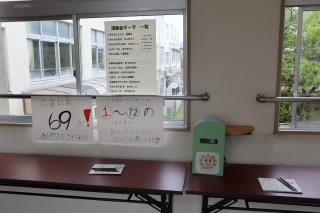

今年も、運営委員会が全校のみなさんからテーマを募集しました。全部で69個のテーマが集まりました。どれも素敵なテーマばかりでした。その中から運営委員会で12個のテーマに絞り、全校のみなさんに決めてもらうことになりました。

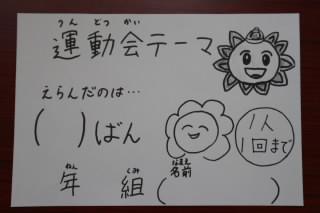

この中から自分のお気に入りのテーマを選び、投票用紙に記入します。

その投票用紙を投票箱に入れます。

回収した投票用紙は、運営委員によって開票されます。どんなテーマになるか今からとても楽しみです。

運動会練習始まる

職員室にいると体育館からソーラン節の音楽が聴こえてきました。急いで見に行くと、3年生がソーラン節の踊りの練習をしていました。5月18日に行われるこいのぼり運動会では、3・4年生はソーラン節を踊ります。今日からその練習が始まりました。3年生は初めて踊るので、今日は映像を見ながらの練習です。

全員一生懸命踊っていました。本番まで、約3週間。しっかり練習をして、素晴らしい演技を家の方に見ていただけるように頑張ってほしいです。

リストバンド作り

6年生の教室で、子どもたちが縫物をしていました。家庭科の授業かなと思ったら、縦割り活動で使用するリストバンドを作っていました。

約15cmほどの細長い不織布の両側を折り、ゴムを入れてから両端を縫ったらリストバンドの完成です。

リストバンドを実際のつけてもらいました。

リストバンドは縦割り班で遊ぶとき、同じ班の人が一目でわかるようにするために作ります。青、緑、紫、赤、黄、茶の6色です。4月24日のスマイルタイムから使用します。

6年生が、楽しいスマイルタイムにするためにがんばって作ってくらました。6年生の愛情が詰まったリストバンドをして楽しく遊ぶあさひっ子の姿が思い浮かびます。

6年生のみなさん本当にありがとうございます。

授業の様子(4/19)

学校内を回り、子どもたちの授業の様子を見ました。どの教室でも真剣に授業を受けていて、さすが旭っ子だなあ感心しました。各学級で行っていた授業を紹介します。

1年い組は算数「かずとすうじ」の学習をしていました。教科書に描かれている赤色と青色のじょうろの絵の上に、同じ色のブロックを置き、数を比べていました。

2年い組は図工「すきなことなあに」で、自分が好きなことをしているところを絵に描きました。話をせず、真剣に絵を描いていました。

3年い組は図工「絵の具と水のハーモニー」で、絵の具に混ぜる水の量を変えて描き方を工夫しながら、いろいろな線を描いていました。

4年い組は国語「こわれた千の楽器」で、第二・第三場面の楽器の気持ちを想像して、どうやって音読したら楽器の気持ちが表現できるか考えました。

5年い組は外国語で「自分の名前のつづりを言えるようになろう」の学習に取り組みました。自分の名前のつづりを練習した後、言い方を練習しました。

5年ろ組は音楽で、歌を歌っていました。先生のピアノ伴奏に合わせて「こいのぼり」の歌を3番まで元気よく歌っていました。

6年い組は書写で、まず字を書く時の正しい姿勢を確認しました。べた(足は床にべたとつける)・ぴん(背中はぴんと)・とん(紙を手でとんと押さえる)を意識しながら、ゆっくりと書き方の練習をしました。

6年ろ組は国語「さなぎたちの教室」で、まずわからない言葉の意味調べをしました。その後、文の設定(いつ、どこで、だれがetc)を考え、積極的に発表していました。

すきなものいっぱい(1年生)

4月18日、1年生が図工「すきなものいっぱい」をしました。

自分が好きなものを小さな紙に描きます。それを何枚か描きます。それを四つ切の画用紙に貼っていきます。

素敵な作品が完成しました。画用紙は、子どもたちの好きなものでいっぱいでした。

4月25日の授業参観では、子どもたちの作品をぜひご覧ください。

全国学力・学習状況調査

4月18日、6年生が全国学力・学習状況調査で国語と算数の問題に挑戦しました。子どもたちは、時間いっぱいまで一生懸命問題に取り組んでいました。

小学校で初めての給食

4月16日、1年生の給食がスタートしました。給食当番がエプロンや三角巾、マスクなどをつけ、配膳を行いました。食器にご飯や汁物、おかずをよそっています。先生がよそった見本を見ながら、上手によそうことができました。

それを配膳の担当の人が、全員の机に配っていきました。

配膳が終わり、机の上に今日の給食がそろいました。今日の献立は、ご飯、ハンバーグの和風あんかけ、そえやさい、会わせ味噌汁、牛乳でした。

先生からの話を聞いてから、全員で「いただきます」を言って給食のスタートです。

みんなおいしそうに給食を食べていました。

退任式

4月15日の5時間目に、退任式を行いました。昨年までいらした4名の先生方が、旭小学校に戻ってきました。

代表児童が手紙を読んだ後、花束を贈りました。

4名の先生方からお話をいただきました。

最後は、全校児童で花道をつくり、4名の先生方を見送りました。

4名の先生方と別れるのはさみしいですが、新しい学校で頑張ってほしいと思います。

授業の様子(4/15)

1年生は、初めての道徳の授業を行っていました。道徳の本を開き、どんなことがのっているかを見ました。

2年生は、自己紹介カードを書きました。「じまんできること」を書き、みんなに紹介しました。

4年生は、理科「しぜんのかんさつ」を行いました。運動場や中庭に出かけ、春の植物や虫を観察しました。中庭の花を観察中です。

運動場では、タンポポの観察をしていました。定規を使って花の大きさを測っていました。

運動場の西側に咲いている八重桜を観察していました。

多くの春を見つけることができました。

新入学児童交通安全教室

4月11日、新入学児童交通安全教室が行われました。

初めに市役所生活安全課の方から、1年生が基本的な交通ルールについてお話を聞きました。

その後、実際に学校の周辺道路を利用して実地訓練を行いました。

学校の南門を出るときには左右を確認し、手を挙げて横断しました。

市電通りの横断歩道を渡る時には、自動車から見やすいように手を挙げて横断しました。

学校の正門近くにある歩道橋から学校に入る時には、左右を見て安全を確認してから渡りました。

登下校だけでなく家に帰ってからも、常に交通安全に気をつけながら生活してほしいと思います。

第1回避難訓練

4月12日の2時間目に、第1回避難訓練を行いました。今回は、家庭科室から出火したという想定で行いました。

各教室で事前指導を行い、避難する上での注意事項や避難経路を確認しました。そしていよいよ避難訓練のスタートです。

サイレンが鳴り、放送で避難の指示で、各教室から2列に並び、運動場に避難しました。

運動場に避難した後、担任が子どもたちの名前を一人一人呼び、安否確認をしました。

約5分で、全員が安全に避難することができました。

子どもたち全員が「おはしも」をしっかり守って避難することができました。とても立派でした。

通学団会

4月11日、朝のくすのきタイムで通学団会を行いました。子どもたちはそれぞれの通学団の教室に移動し、4月からの新しい班での登校の様子を振り返りました。

集合時間や集合場所、登校時の歩き方、あいさつはしっかりできているかなど、いろいろな項目について班長を中心に話し合いました。

話し合いを生かし、これからも安全に登校してほしいと思います。

クスノキ

旭小学校の運動場北側には、大きなクスノキがあります。この木は、「豊橋の巨木・銘木100選」に選ばれています。平成17年3月、市制施行100周年のプレ事業として、豊橋市内の巨木や銘木に選ばれました。

旭小学校のクスノキは、幹周335cm、高さ18.4m、幹張り22m×19m、樹齢は100年以上になります。旭小学校のシンボルになっており、子どもたちにも親しまれています。

近くには桜の木があり、桜の花が満開でしたので、クスノキと一緒の写真を撮ってみました。

旭小学校にお越しの際は、「豊橋の巨木・銘木100選」に選ばれているクスノキをぜひご覧ください。

初めての図書館(1年)

4月9日の3時間目、1年生が図書室に行きました。入学してから初めての図書館。自分の読みたい本を選び、時間が来るまで読んでいました。

旭小では、読んだ本を読書通帳に記入し、100冊読み終わると校長先生のところまで持っていきます。すると、クリアファイルと新しい通帳をもらうことができます。本を読むといろいろなことを学ぶことができます。学校でも家でもたくさんの本を読んでほしいです。

前期運営委員選挙

4月9日、朝のくすのきタイムで前期運営委員選挙が行われました。5・6年生全員が体育館に入り、立候補者の話を聞いた後、投票用紙のふさわしいと思う人の欄に〇印を付けました。

立候補者は、旭小に何が必要か、どんなことに取り組んでいきたいか抱負を述べました。みんなの話を聞いていると、旭小をよりよくしていという強い思いが伝わってきました。

6年生の立候補者のみなさん。

5年生の立候補署のみなさん。

投票用紙に記入する5・6年生。

当選した前期運営委員を中心として、高学年である5・6年生が力を合わせ、旭小をよりよい学校にしてほしいと思います。

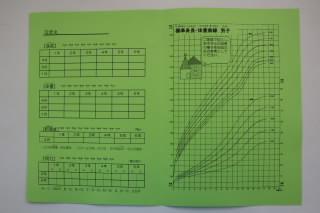

発育測定

4月8日から、発育測定が始まりました。子どもたちは体操服姿になり、靴下を脱いで測定器の上に上がります。この測定器は、身長と体重を同時に測定することができます。

測定した結果は、すくすくカードに記録します。これを見ると、子どもたちの成長の様子を確認することができます。

発育測定は、1年間に3回行い、6年間では全部で18回になります。卒業する時には、小学校の思い出として子どもたちに渡されます。

学級開き

新任式、始業式が終わると、それぞれの教室に戻りました。

新しい教科書が配られ、担任の先生からいろいろな話を聞きました。以下は各学級の様子です。

【1年い組】

【2年い組】

【3年い組】

【4年い組】

【5年い組】

【5年ろ組】

【6年い組】

【6年ろ組】

【あおぞら学級】

新任式・始業式

4月5日の朝、体育館で新任式、始業式を行いました。

初めに新任式を行い、今年度新たに旭小学校に来られた先生方を紹介しました。

続いて、始業式を行いました。校長から全校児童に「目標をもって頑張ってほしい」という話がありました。

次に、子どもたちが楽しみにしていた担任発表がありました。校長が各学級の担任の名前が呼び、担任は各学級の列前に立ちました。すると、子どもたちから温かい拍手が起こりました。

最後に、代表児童(6年)の話がありました。今年頑張りたいことを堂々と発表することができました。

新しい学年になり、頑張るぞという気持ちが伝わってきました。

入学式

4月4日、旭小学校で入学式が行われました。新1年生は、ピカピカのランドセルを背負い、保護者の方に手を引かれながら登校しました。受付をし、6年生に手を引かれた1年生は、胸にピンクのリボンを付けてもらい、教室に向かいました。

教室に入った新1年生は、式が始まるまで静かに椅子に座っていました。

いよいよ入学式の始まりです。新1年生は、花のアーチをくぐって体育館に入場しました。

新1年生は、校長先生やPTA会長の話をしっかり聞くことができました。

その後、6年生の「歓迎の言葉」を聞きました。

入学式が終わった後、新1年生は教室の戻り、自分の名前が書かれた桜の花を黒板に貼っていきました。

最後に体育館で記念写真を撮影しました。

新1年生全員が元気に入学式を終えることができてよかったです。明日からも元気に登校してほしいと思います。

入学式の朝

昨日までの雨も上がり、入学式の朝を迎えました。桜の花もきれいに咲き誇り、新入学児の登校を待ちわびています。

入学式の準備

4月3日、翌日に行われる入学式の準備を行いました。新6年生が登校し、体育館や教室などの準備や掃除をしました。

体育案での準備の様子です。

教室での準備の様子です。

約1時間、新6年生のみなさんが頑張ってくれたおかげで、体育館や教室、廊下の掲示板等の準備が整いました。

今日はあいにくの天気ですが、明日はきっといい天気になると思います。正門の桜の木も多くの花をつけ、新入児の入学を祝ってくれています。明日はよい入学式が迎えることができそうです。

※明日の入学式の様子を、CBCテレビが取材します。明日の「チャント」の中で紹介されます。ぜひご覧ください。

食物アレルギー対応委員会

4月2日、食物アレルギー対応委員会を行いました。本校の食物アレルギー児童への対応確認や食物アレルギー症状が出た時の対処法などを確認しました。

練習用のエピペンを使って、打ち方を練習しました。

万が一に備えて、これからも全職員が対応できるように、日々の確認や研修を行っていきます。

※話は変わりますが、昨年度最後の給食の日にCBCテレビが1年生の給食の様子を取材しました。その様子が、4月2日のCBCテレビ「チャント」(18:15~19:00)の間に放送されるそうです。ぜひご覧ください。

令和6年度スタート

4月1日、令和6年度がスタートしました。まだ子どもたちが登校していないので学校は静まり返っていました。中庭の桜を見ると、三分咲きになっています。4月4日の入学式には多くの花が咲き誇り、新1年生の入学を祝ってくれると思います。今年度も、学校や子どもたちの様子を発信していきたいと思いますので、何卒よろしく願いします。

1年間ありがとうございました

令和5年度の「今日の出来事」も本日が最後になります。旭小学校の子どもたちの活動を中心に発信させていただきました。多くの方々に閲覧していただき、本当にありがとうございました。来年度も本年度同様に発信をしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。

桜開花

寒い日が続き、桜の開花が昨年より遅くなっています。旭小学校の中庭の桜の木をふと見上げると、桜の花が咲き始めていました。

正門付近にある桜の木は、つぼみも膨らみ、もうすぐ開花です。

もう少しすると、旭小学校の桜の木にも多くの花が咲き誇ると思います。ぜひきれいな桜を見に来てください。

4月4日には入学式が行われます。たくさんの桜の花が新入児を出迎えてくれるように、それまで咲き続けてほしいと願っています。

卒業記念新聞

3月19日、卒業式が行われました。6年生は堂々と旭小学校を巣立っていきました。教室での最後の学級の時間を過ごした後、5年生、職員、保護者のみなさんで送り出す、歓送の会を行いました。その後、卒業式の様子をまとめた卒業記念新聞「あさひっ子」を、6年生全員に手渡しました。修学旅行新聞、卒業文集新聞など、多くの学習活動の場面で新聞作りに取り組んできた6年生。そんな6年生へ、学校長からのささやかなプレゼントです。思い出の新聞になってくれるとうれしいです。

お花が咲きました

1年生が昨年の11月に、チューリップの球根と家から持ってきた球根を鉢に植えました。チューリップの花はまだ咲いていませんが、赤やピンク、紫色のヒヤシンスの花が咲き始めました。

また、きれいな黄色のスイセンの花も咲いています。

1年生の子どもたちが毎日水やりをし、温かく見守ってきました。鉢は中庭に置いてあるので、ぜひご覧ください。

あさひっ子作品展

正面玄関を入った左側の壁に、あさひっ子作品展の版画作品が掲示してあります。各学年の代表作品です。どれも力作ばかりの作品です。学校にお越しの際は、ぜひご覧ください。

修了式

3月22日、修了式が体育館で行われました。

まず、学校長から各学年の代表に修了証が渡されました。

それに合わせて該当学年も起立し、挨拶をしました。

次は、児童代表のことばです。5年生の代表児童が「初めての高学年でがんばったこと」という内容で話をしました。

最後に、学校長の話がありました。全員が元気で過ごせたことや旭小学校の合言葉「あさひ」を目標に全力で取り組めたことなどに対して、大きな拍手を送っていました。

また、「今年1年を振り返り、4月から新たな目標を持って取り組んでほしい」という言葉で話を締めくくりました。

明日からは春休みです。健康や安全に気をつけて、4月5日の始業式を全員元気で新学期を迎えてほしいと思います。

テレビ取材

3月21日、CBCテレビのテレビ取材がありました。1年生の子どもたちの給食の様子を取材しました。

子どもたちが配膳している様子です。

担任の先生が、給食で気をつけることについて話しています。

今日の給食です。メニューはご飯、ビビンバ、キャベツ入りシューマイ、春雨スープ、牛乳、ミルメークです。

おいしそうに給食を食べる様子を取材しています。

給食を食べ終わった後、子どもたちにインタビューしています。

今日の内容は、4月1~5日のどこかでCBCテレビ「チャット!」(15:50~19:00)の中で放送されます。放送日が決定次第、改めてご連絡します。

第72回卒業式

3月19日、旭小学校第72回の卒業を行いました。29名の6年生が旭小学校の学び舎を巣立っていきました。

6年生が堂々と入場してきました。

卒業証書授与です。担任が一人一人の名前を呼び、校長から卒業証書を受け取りました。

校長の式辞の後、校区自治会長とPTA会長から祝辞をいただきました。

「お別れのことば」では、小学校生活の思い出やこれからの抱負などを自分の言葉で考え、堂々と発表することができました。

途中に5年生と一緒に、小学校生活最後の校歌を歌いました。最後に「旅立ちの日に」を合唱して卒業式を終え、晴れやかな表情で会場を後にしました。

教室に戻り、担任と学級の時間を過ごし、集合写真を撮影しました。みんなとても素敵な表情をしていました。

校舎を後にし、5年生や職員、保護者が温かい拍手で卒業生を正門まで見送りました。

卒業生のみなさんには、中学校に行っても元気に頑張ってほしいです。

卒業式準備

3月19日に旭小学校の第72回の卒業式が行われます。前日の今日は、6時間目に4・5年生が卒業式の準備を行いました。体育館の壁面にはきれいな飾りが飾られ、通路には鉢花が置かれ、会場を華やかにしてくれています。

また教室も、黒板や掲示板に色とりどりの飾りが飾られています。

4・5年生は、今までお世話になった6年生への感謝の気持ちも込めて、一生懸命準備をしました。明日は、6年生にとって旭小学校で過ごす最後の日。思い出に残る卒業式にしたいと思います。

同窓会入会式

3月15日、同窓会入会式を行いました。同窓会長さんから、お祝いの言葉をいただきました。

その後、卒業生代表が記念品を受け取りました。

最後に、卒業生代表が「誓いの言葉」を述べました。

今年の卒業生は29名。同窓会の会員は、全部で6102名になります。新たに同窓生の仲間入りした卒業生は、旭小学校卒業という誇りをもって、これからも元気に頑張っていってほしいと思います。

愛知県豊橋市旭町旭409

TEL:0532-52ー2934

FAX:0532-57ー1968

Mail:asahi-e@toyohashi.ed.jp