11/20に創立150周年の節目を祝い、記念式典を開催しました。

※(New)小中異学年交流会の様子を、メニュー「学校日誌」にアップしました。

※(New)マラソン大会の様子を、メニュー「学校日誌」にアップしました。

※ 150周年記念式典の新聞記事を、メニュー「お知らせ」にアップしました。

※ 豊南小だよりNo.14(12月予定)を、メニュー「学校だより」にアップしました。

※ 豊橋市のインフルエンザ情報(随時)を、メニュー「お知らせ」からリンクしています。

日誌

行事アルバム

2年 校外学習 伊古部方面

10月27日に、2年生が校外学習に行きました。今回は、伊古部方面です。

豊南小学校から、42号線沿いを東向きに歩いていきました。普段の子どもたちは、自分の家の車での移動が多いと思いますが、今回は、徒歩です。歩いていると、おいしい空気をお腹いっぱい吸いながら、いろいろなものを発見することができました。

東赤沢コミュニティーセンター

豊南小学校では、野外教育活動や修学旅行など、バスを利用する際に駐車場を利用させていただいております。

東赤沢コミュニティセンター駐車場にある電話ボックスです。

東赤沢コミュニティセンター駐車場にある電話ボックスです。

子どもたちは、使ったことがあるかなあ?

豊橋市消防団第五方面隊 豊南分団の倉庫です。火事の場合は、地域の消防団のかたがたが、消防車を出して火事を消してくれています。

牛舎です。何頭ぐらいの牛がいるのかな?牛の種類は、乳牛かな? 肉牛かな?

伊古部町総代事務所です。ここは、伊古部町のみなさんが、集まる場所かな?

大木商店さんの隣には、伊古部神社があります。新型コロナウイルスがはやる前は、いろいろな行事があったのでしょうね。椎の実もありました。1年生へのお土産だそうです。

高豊地区市民館です。ちょうど、「高豊ギャラリー」が開催されています。

2年生の子どもたちの作品や兄弟姉妹の展示されているのを見て、とてもうれしそうでした。

〇 振り返りから(一部抜粋)

大木商店さん

・折り紙で、白鳥が作ってあってすごかった。

・いろんなお菓子があってびっくりした。

・子どもたちが喜ぶように、ガチャガチャあると聞いたよ。

高豊地区市民館

・キッチンがあるってわかった。料理の授業ができるようにと聞いたよ。

・みんなの図工の絵が飾ってあってすごいと思いました。また、行って家族みんなに見せたいです。

* 今回伊古部方面へ、校外学習に行きました。

子どもたちは、自分の体で、多くのことを感じながら見学できました。見る世界が少し広がったのかなと思います。

お忙しい中、ご協力いただいたかたに感謝いたします。ありがとうございました。

豊南小学校から、42号線沿いを東向きに歩いていきました。普段の子どもたちは、自分の家の車での移動が多いと思いますが、今回は、徒歩です。歩いていると、おいしい空気をお腹いっぱい吸いながら、いろいろなものを発見することができました。

東赤沢コミュニティーセンター

豊南小学校では、野外教育活動や修学旅行など、バスを利用する際に駐車場を利用させていただいております。

東赤沢コミュニティセンター駐車場にある電話ボックスです。

東赤沢コミュニティセンター駐車場にある電話ボックスです。子どもたちは、使ったことがあるかなあ?

豊橋市消防団第五方面隊 豊南分団の倉庫です。火事の場合は、地域の消防団のかたがたが、消防車を出して火事を消してくれています。

牛舎です。何頭ぐらいの牛がいるのかな?牛の種類は、乳牛かな? 肉牛かな?

豊南校区には、キャベツ畑がたくさんあります。

温暖な気候なので、農業が盛んな地域ですね。子どもたちのお家の人も、キャベツを作っているのかな?

温暖な気候なので、農業が盛んな地域ですね。子どもたちのお家の人も、キャベツを作っているのかな?

高豊中学校です。5年後には、2年生のみんなは、中学校1年生ですね。どんな中学校生活になるかな?今からとても楽しみです。

伊古部町総代事務所です。ここは、伊古部町のみなさんが、集まる場所かな?

大木商店さんに着きました。お店のかたにたくさんの質問をしていました。

大木商店さんの隣には、伊古部神社があります。新型コロナウイルスがはやる前は、いろいろな行事があったのでしょうね。椎の実もありました。1年生へのお土産だそうです。

高豊地区市民館です。ちょうど、「高豊ギャラリー」が開催されています。

2年生の子どもたちの作品や兄弟姉妹の展示されているのを見て、とてもうれしそうでした。

「高豊ギャラリー」を真剣に見ています!

高豊地区市民館の館長さんに、たくさんの質問をしていました。

〇 振り返りから(一部抜粋)

大木商店さん

・折り紙で、白鳥が作ってあってすごかった。

・いろんなお菓子があってびっくりした。

・子どもたちが喜ぶように、ガチャガチャあると聞いたよ。

高豊地区市民館

・キッチンがあるってわかった。料理の授業ができるようにと聞いたよ。

・みんなの図工の絵が飾ってあってすごいと思いました。また、行って家族みんなに見せたいです。

* 今回伊古部方面へ、校外学習に行きました。

子どもたちは、自分の体で、多くのことを感じながら見学できました。見る世界が少し広がったのかなと思います。

お忙しい中、ご協力いただいたかたに感謝いたします。ありがとうございました。

0

学校訪問がありました!

10月26日に、豊橋市教育委員会から、指導主事の先生が2人お見えになりました。

学校訪問は、1年間に1度、子どもたちのよさを見ていただくものです。

今日も秋晴れの中でした。さすが、豊南の子たちの心がけのよさが天気に現れています。

1年生 国語 サラダでげんき

5年生 算数 平均とその利用

6年生 社会 戦国の世から天下統一へ

たんぽぽ学級 いっしょに あーそぼ! 魚・サカナ・さかな

*授業後に指導主事の先生から、次のことばをいただきました。

〇とてもきれいな学校ですね。また、豊南小学校でしかできない学びがありますね。どのクラスも、とても温かい雰囲気の授業でうれしく思いました。

今日たくさんのことを教えていただきましたので、明日からの学びに生かしたいと思います。豊南の子たちは、今日も素敵な姿を見せてくれました。

学校訪問は、1年間に1度、子どもたちのよさを見ていただくものです。

今日も秋晴れの中でした。さすが、豊南の子たちの心がけのよさが天気に現れています。

1年生 国語 サラダでげんき

2年生 音楽 まつりだ ワッショイ!

3年生 理科 電気の通り道

4年生 道徳 目標に向かって

5年生 算数 平均とその利用

6年生 社会 戦国の世から天下統一へ

たんぽぽ学級 いっしょに あーそぼ! 魚・サカナ・さかな

*授業後に指導主事の先生から、次のことばをいただきました。

〇とてもきれいな学校ですね。また、豊南小学校でしかできない学びがありますね。どのクラスも、とても温かい雰囲気の授業でうれしく思いました。

今日たくさんのことを教えていただきましたので、明日からの学びに生かしたいと思います。豊南の子たちは、今日も素敵な姿を見せてくれました。

0

1年 秋晴れの中の校外学習

10月24日に、1年生が西赤沢児童遊園へ校外学習に出かけました。今日も秋晴れでした。

今日のねらいは、秋見つけです。公園の中で落ち葉や木の実などを見つけたり、みんなで遊んだりすることです。

トノサマバッタやカマキリ、トンボ(アキアカネ)がたくさんいました。それらを夢中になって追いかけたり、落ちているドングリを拾ったり、子どもたちは、楽しみながらたくさんの秋を見つけることができました。

*最近豊南の子たちが校外で学ぶときは、秋晴れの日が多いように感じます。

きっと、おてんとさまは、空から素直な豊南の子たちの姿を見ているんでしょうね。

今日のねらいは、秋見つけです。公園の中で落ち葉や木の実などを見つけたり、みんなで遊んだりすることです。

トノサマバッタやカマキリ、トンボ(アキアカネ)がたくさんいました。それらを夢中になって追いかけたり、落ちているドングリを拾ったり、子どもたちは、楽しみながらたくさんの秋を見つけることができました。

*最近豊南の子たちが校外で学ぶときは、秋晴れの日が多いように感じます。

きっと、おてんとさまは、空から素直な豊南の子たちの姿を見ているんでしょうね。

0

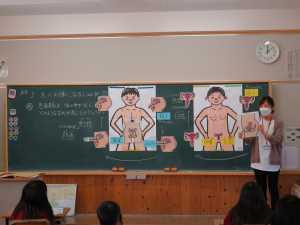

4年生 保健の授業から

10月24日に、保健「大人の体になるじゅんび」を行いました。今日は、保健の先生に教えていただきました。

今日の授業は、「思春期には、大人の体に近づくため、体つきだけでなく、体の中でも変化が起こることがわかる」がねらいです。

子どもたちは、卵巣・卵子・精巣・精子など普段聞きなれない言葉にやや困惑している様子でしたが、個人の成長に合わせて少しずつ理解できたらなあと思います。

今日の授業は、「思春期には、大人の体に近づくため、体つきだけでなく、体の中でも変化が起こることがわかる」がねらいです。

子どもたちは、卵巣・卵子・精巣・精子など普段聞きなれない言葉にやや困惑している様子でしたが、個人の成長に合わせて少しずつ理解できたらなあと思います。

0

にこにこトーク

「にこにこトーク」を毎週金曜日、朝の学習の時間(8:20~8:30)を使って行っています。

テーマは、「好きな教科は何ですか?」です。

子どもたちもにこにこ

ねらいは、聞く力や話す力をつけたり、友達の意見を聞いて自分の考えがもてるようにすることです。また、自分の考えを話すことで、友達に伝わりやすくすることです。

10月21日も、「にこにこトーク」がありました。1年生をのぞいてみてみると、とても楽しそうでした。テーマは、「好きな教科は何ですか?」です。

先生もにこにこ

子どもたちもにこにこ

見ている人もにこにこ こんな温かい雰囲気でみんながにこにこ!

*担任の先生から

4月から7ヶ月、いろいろなテーマで話し合っています。最初は、自分の考えを言えない子もいましたが、最近では、全員で楽しく話せるようになりました。一人一人が、みんなの前で自分の考えを発表することができるようになり、とても楽しい時間を過ごすことができています。

*担任の先生から

4月から7ヶ月、いろいろなテーマで話し合っています。最初は、自分の考えを言えない子もいましたが、最近では、全員で楽しく話せるようになりました。一人一人が、みんなの前で自分の考えを発表することができるようになり、とても楽しい時間を過ごすことができています。

0

連絡先

愛知県豊橋市東赤沢町西横根130

TEL:0532-21-2102

FAX:0532-44-5015

Mail:tonami-e@toyohashi.ed.jp

教員の多忙化解消にむけて

お知らせ