今日の出来事

ショートテニス

5年生は、体育の学習で「ショートテニス」に取り組んでいます。ラケットは卓球のラケットより少し大きく、柔らかいボールを使用します。

2月19日は、試合を行いました。体育館に9つのコートを作り、2対2の試合です。時間内で獲得した点数で勝敗を決めます。みんな必死にボールを相手コートにかえしていました。とても楽しそうにショートテニスをしていました。

奉仕活動

2月19日の1・2時間目に、6年生が奉仕活動を行いました。6年間過ごした旭小学校のためにできることはないかとみんなで考えました。側溝やトイレ、保健室、階段などの掃除、体育倉庫の掃除と整頓、畑の草取りなど、全員で分担して2時間がんばりました。おかげで旭小学校がきれいになりました。6年生の温かい思いは、在校生に伝わると思います。6年生のみなさん本当にありがとうございました。

大根の収穫

2月18日、2年生が生活科の学習で育てた大根の収穫をしました。子どもたちは植木鉢と学年園に種を植え、毎日水やりをしてきました。大きくなっていく様子を観察しました。愛情いっぱいに育てた大根を抜くと、子どもたちは大喜び。友達の大根と大きさを比べていました。収穫した大根は新聞紙で包み、家に持ち帰ります。家族でおいしく食べてほしいです。

歌声集会

2月17日の朝のくすのきタイム、体育館で歌声集会を行いました。

最初に、5年生の児童の伴奏で「うれしいひなまつり」を歌いました。

2曲目は、「君の心に」を歌いました。

3月3日に行われるひな祭り集会でこの2曲を歌います。これからしっかり練習して、ひな祭り集会当日は素敵な歌声を体育館に響かせてほしいです。

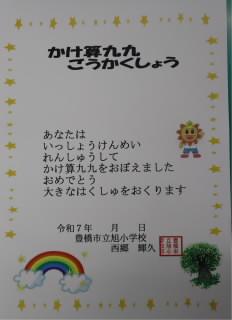

九九検定スタート

2月13日から2年生の九九検定がスタートしました。教室でしっかり練習を積み重ね、最後に校長先生の前で九九検定を受けます。初めは緊張気味でスタートしますが、少しずつ緊張もほぐれ最後まで九九を言い切ることができました。

見事九九検定に合格すると、校長先生から合格証を受け取りました。とてもうれしそうな笑顔をしていました。一緒にいた同級生は大きな拍手を送っていました。

九九検定が終わったら友達と一緒に記念写真を撮りました。最高の笑顔があふれていました。

出前講座(走り方教室)

2月13日、1・2年生が出前講座(走り方教室)を受講しました。講師は、陸上の全日本選手権200mで優勝経験をもつ増田智実さんです。

子どもたちは楽しく走り方を学ぶことができました。

スマイルタイム

2月12日の昼の長い休み時間にスマイルタイムがあり、縦割り班に分かれて校舎内でウォークラリーを行いました。教室や特別教室をまわり、運営委員会が企画したゲームをしました。各教室ごとに得点がもらえます。少しでも多くの得点が得られるように縦割り班のみんなで協力して頑張っていました。短い時間でしたが、子どもたちは楽しい時間を過ごすことができました。

人間雛の衣装合わせ

3月3日は桃の節句です。旭小学校では毎年恒例の「ひな祭り集会」が行われます。子どもたちが人間雛になり、雛段に並びます。全校の子どもたちで、健やかな成長を祝います。

2月12日の2時間目の後の長い休み時間に、人間雛の衣装合わせを行いました。自分が扮する人間雛の衣装を身にまとい、寸法などの確認をしました。子どもたちは少し緊張気味でした。

3月3日のひな祭り集会で、人間雛になって子どもたちの晴れ姿を見るのが、今から楽しみです。

「シンプル窓あきパズル」制作

5年生は、図工の学習で「シンプル窓あきパズル」を制作中です。

まずパズルのデザインを考え、それを板に写します。次に、糸のこ盤でパズルのピースを切っていきます。

切り終えたピースは、紙やすりを使って切り口をきれいに磨いていきます。

次は、絵の具でピースに色付けをしていきます。

みんな一生懸命制作に取り組んでいました。どんなパズルが完成するか楽しみです。

池の氷で大はしゃぎ

2月7日の朝、職員室にいると外から大きな声が聞こえてきました。中庭に行ってみると、1年生が池の氷を持って大はしゃぎしていました。

連日の寒さで、中庭の池に約5mmの氷が張っていました。先生が張っている氷を割り、子どもたちに手渡ししていました。

その氷を受け取った子どもたちは、氷を割ったり顔に近づけて見たりして大喜びしていました。

最近では氷が張ることも少なくなり、なかなか体験することができません。子どもたちにとって楽しい思い出になりました。

授業参観

2月6日の5時限目に、今年度最後の授業参観を行いました。多くの保護者のみなさんにご来校いただき、子どもたちの学習に取り組む様子を見ていただきました。子どもたちはいつもと同じように、一生懸命授業に取り組んでいました。

【1年い組】

【2年い組】

【3年い組】

【4年い組】

【5年い組】

【5年ろ組】

【6年い組】

【6年ろ組】

【あおぞら い組】

【あおぞら ろ組】

バスケットボール(4年)

4年生は体育でバスケットボールの学習をしています。2月5日は、コート半面で3対3の対戦をしました。パスを回しながらゴールを狙います。とても盛り上がり、コートを所狭しと、ドリブルしながら走り回っていました。

小数の筆算(3年)

3年生は算数で少数のたし算とひき算を筆算で計算しています。桁を合わせて式を書き、答えを出していきます。正しい答えを出せるように、教科書の問題や問題集の問題に取り組んでいます。

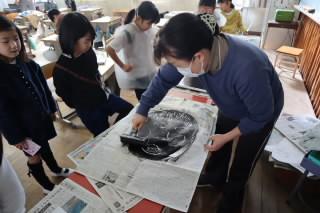

版画制作(1年)

1年生が図工の時間に版画制作に取り組んでいます。

まず、画用紙から自分の顔の形を切り抜き、眉毛や目、鼻、口、髪の毛を貼り付けていきます。

次に完成した自分の顔にインクを付けていきます。

その上から版画用紙を置きます。

版画用紙にインクが付くように、上から手で押さえながらなぞっていきます。

版画用紙をめくると、自分の顔が版画用紙に刷れています。

乾燥棚に刷った版画用紙を置き、乾燥させます。

乾いたら自分の顔を切り抜き、手形と一緒に台紙に貼ったら完成です。どんな作品ができ上るかとても楽しみです。

100cmをこえる長さ

2年生は、算数「100cmをこえる長さ」の学習をしていました。

自分の両腕を広げた長さをタフロープで測ります。

次に、1mものさしを使って、タフロープに1mの印をつけます。そして残った長さを30cmものさしを使って測ります。

こうして自分の両腕を広げた長さを測ることができました。

資源回収

2月1日、資源回収を行いました。資源の回収や運搬、積み込みなど、多くのPTAの方々にご協力をいただきました。ありがとうございました。

避難訓練(防犯)

1月31日の3時間目、避難訓練(防犯)を行いました。不審者(刃物を持った可能性がある)が校内に侵入しようとする緊急時を想定し、子どもたちの安全を確保するための対応方法や待機方法などを訓練しました。

不審者を発見した職員が対応しました。

さす股を使って、不審者を制圧しました。

子どもたちは、教室に不審者が入ってこないようにバリケードを作り、静かに待ちました。不審者が確保された放送の後.、全員体育館に入り、市役所の生活安全課の職員の方から不審者から身を守る方法を教えていただきました。

校外での不審者対応「つ・み・き・お・に」「下校の仕方」「こども110番の家の活用」について確認しました。

また、ランドセルをつかまれた時の対処方法も教えていただきました。

子どもたちは真剣に話を聞いていました。

日頃からの準備が大切です。自分の身は自分で守ることができるように、気をつけて生活してほしいです。

エプロン完成

5年生が家庭科の授業で、エプロンを製作していました。

今日は、本体にポケットを付けて紐を通し、ようやく自分専用のエプロンが完成しました。完成したエプロンを見ながら、みんなうれしそうな表情を浮かべていました。

手作り・学級新聞コンクール入賞作品展

1月28日から2月2日まで、こども未来館ココニコで、「手作り・学級新聞コンクール」入賞作品展が開かれています。旭小学校からも多くの新聞作品をコンクールに応募し、学級や個人が賞に輝きました。4つの部門(壁新聞、印刷新聞、個人新聞、豆記者記事)ごとに、入賞作品が掲示してあります。どうぞご覧ください。

スマイルタイム

1月29日の昼の長い休み時間に、スマイルタイムを行いました。班ごとに教室や特別教室に分かれました。今日は、放送委員会が考えた「旭小の1年を振り返ろうクイズ」に挑戦しました。問題は全部で10問です。問題が読み上げられると、マツケンサンバの曲が流れている間に班のみんなで答えを考え、解答用紙に答えを書きました。

全問正解するように、班員で力を合わせて答えを考えていました。

いろいろな動き作り(1年)

1年生が、体育「いろいろな動き作り」の学習をしています。1分30秒のマツケンサンバの歌に合わせて、4つの班に分かれ、班ごとに踊りを考えました。どの班も、いろいろな動きを試しながら練習していました。どんな踊りが完成するか、とても楽しみです。

授業の様子(1/27)

4時間目に子どもたちの授業の様子を見て回りました。

1年い組は、書写でカタカナの練習をしていました。

2年い組は、算数の友の問題を解いていました。

3年い組は、音楽で「帰り道」を合唱していました。

4年生は、体育「高跳び」の練習をしていました。

5年い組は、理科「電磁石の性質」の学習をしていました。

5年ろ組は、理科「もののとけ方」の学習をしていました。授業の終わる前で片づけをしていました。

6年い組は、理科「私たちの生活と電気」の学習をしていました。

6年ろ組は、道徳「小川笙船」の学習をしていました。

授業の様子(1/24)

6年生の英語の授業では、ALTと英語専科の先生と一緒に、ゲームをしながら楽しく学習をしていました。

5年生は、運動場で体育「ティーボール」をしていました。ボールを投げる練習やバットで打ったボールをとる練習をしていました。

1年生は、音楽の授業でした。鍵盤ハーモニカで「こいぬのマーチを」一生懸命演奏していました。

クラブ見学会

1月23日、クラブ見学会がありました。クラブ活動は、4~6年生が月1回活動しています。3年生は来年からクラブ活動が始まります。クラブ活動ではどんなことをしているか知り、来年のクラブ活動決めの参考にしてもらうために見学会があります。3年生は4~5人の班に分かれ、順番に6つのクラブの活動の様子を見て回りました。

パソコンクラブでは、上級生が作ったゲームを実際に試してみました。

また、和太鼓クラブでは上級生と一緒に、太鼓を叩きました。

短い時間でしたが、3年生はクラブ活動でどんなことをしているか知ることができました。

つくってへんしん(1年)

1年生は、図工「つくってへんしん」で「はねづくり」をしています。

選んだはねの型紙を切り抜き、色紙やペンを使って自由に飾り付けをしていきます。

全員一生懸命はね作りに取り組んでいました。どんな作品が完成するか、とても楽しみです。

調理実習(6年)

1月21日、6年い組が家庭科「栄養バランスを考えて、一人で主菜を作ってみよう」の学習で、調理実習を行いました。一人一人が事前にメニューを考え、材料を家から持ってきました。

いよいよ調理開始です。最初に材料を切りました。

切った材料は、ゆでたり炒めたりしました。

出来上がったらさらに盛り付けて完成です。

最後は作ったおかずを自分自身で食べました。とてもおいしそうに食べていました。

ぜひ、家でも作ってほしいと思いました。

歌声集会

1月20日の朝のくすのきタイム、体育館で歌声集会を行いました。縦割り班ごとに分かれ「リズムゲーム」をしました。

司会の子が言ったリズムを聴いて、それと同じリズムをカードを使って並べます。

1・2年、3・4年、5・6年がそれぞれ2問ずつ挑戦し、正解した数だけその班のポイントとなります。聴いたリズムを思い出し、それと同じになるように班の子と相談して並べていました。正解が発表されると、大きな歓声やため息が体育館いっぱいに響き渡りました。

短い時間でしたが、全員「リズムゲーム」を楽しむことができました。

今回の集会の司会をしてくれたのは、6年生の有志のみなさんです。楽しい歌声集会をありがとうございました。

教室の空気はビタミン材運動

1月15日、「穂の国の森から始まる家づくりの会」のみなさんをお招きし、「教室の空気はビタミン材運動」を行いました。6年生が環境授業を受けた後、教室の掲示板(1面)に間伐材を打ち付けました。

最初に体育館で環境授業を受けました。「穂の国の森から始まる家づくりの会」の会長さんのお話の後、実物の木材や木材の葉などを使ったクイズを交えながら、森や緑の大切さや木のすばらしさを教えていただきました。子どもたちは真剣に話を聞いていました。

その後、大工さんから掲示板に間伐材を打ち付ける作業手順について教えていただきました。

いよいよ作業開始です。6年生が11班に分かれ、事前に準備していただいた材料をもって作業する教室に行きました。

家づくりの会の方々に教えていただきながら、間伐材を一枚ずつくぎで打っていきました。最初は、くぎが曲がってうまく打つことができない子もいましたが、作業が終わるころにはまっすぐ打つことができるようになりました。

完成した掲示板の前で記念写真を撮りました。

作業が終わったら体育館戻り、6年生の代表が感想と感謝の気持ちを述べました。

最後に、参加者全員で記念写真を撮りました。

後日、子どもたちの書いた感想を読むと、「森や木について知ることができてよかった」「とても貴重な経験をすることができた」「教室が明るくなった」など、やってよかったという感想が多く見られました。子どもたちにとって思い出に残る体験をすることができました。

今回、このような機会をくださった「帆の国の森から始まる家づくりの会」のみなさん、本当にありがとうございました。

活動の様子は、1月20日(月)18:00からのの「ティーズ」HOTステーションで放送されます。また、YouTubeのティーズチャンネルでも配信されるそうです。どうぞご覧ください。

版画制作中(2年)

2年生は、図工の授業で版画を制作中です。

自分ががんばっている姿を画用紙を使って制作しています。体のパーツごとに画用紙を切り抜き、それをのりで貼り合わせて全身を完成させます。その後、それを画用紙に貼り、版画インクを使って刷っていきます。

どんな版画が完成するかとても楽しみです。

エプロン製作中

5年生は、家庭科の授業でエプロンを製作しています。

布を切り、すみを折ってアイロンをかけます。紐が通るようにミシンをかけます。みんな慎重にミシンがけをしていました。どんなエプロンが完成するか楽しみです。

授業の様子(1/15)

3時間目に校内を回りました。その時の授業の様子をお伝えします。

6年ろ組は、理科室で理科「てこ」の学習をしていました。大きなてこで、支点・作用点・力点について学びました。

4年い組は、運動場で体育「なわとび」をしていました。ロイター板で二重跳びの練習をしたり、チャレンジ距離跳びの練習をしたりしていました。

3年い組は、算数「色紙で二等辺三角形や正方形をつくろう」の学習をしていました。いろいろ試し、タブレット活用して実際に作っているところをテレビに映しながら説明していました。

6年い組は、家庭科「栄養バランスを考えて、一人で主菜を作ってみよう」の学習をしていました。自分が作るメニューを教科書の栄養表を見たり、タブレットを使ってレシピを検索したりしながら、自分だけの献立を考えました。

1年い組は、図書館で本を借りていました。どの本を借りようか一生懸命考えていました。

2年い組は、国語「書き方」の学習をしていました。手本をしっかり見て、丁寧に字を書いていました。

出前講座(6年)

1月14日、6年生が出前講座「プロバスケットボールクラブ『三遠フェニックス』」を受講しました。三遠ネオフェニックスの元選手でSAN-ENアドバイザーの鹿毛誠一郎さんと岡田慎吾さんから、選手として経験したことやプロスポーツ選手について話を聞きました。また。夢を実現するためには何をすべきか、どんな考え方が必要かを自分で考える力を養うことの大切さを話していただきました。

その後、バスケットボールを使ってのシュート練習をしました。

次は、鹿毛さんと岡田さんに挑戦です。4~5人のチームでゴールを目ざします。シュートしようとすると目の前には壁のような2人が。悪戦苦闘しながら、見事にゴールを決めた子もいました。

最後に2人に、質問をしてから全員で集合写真を撮りました。

短い時間でしたが、子どもたちは楽しくバスケットボールに親しむことができました。機会があれば、会場に行き迫力のあるプレーを観てみたいです。

旭校区二十歳の集い

1月12日、あいトピアで旭校区二十歳の集いが行われました。そのオープニングで、旭小学校の和太鼓クラブが演奏を披露しました。演奏したのは「楽~RAKU」「あさひ太鼓」「ぶちあわせ太鼓」の3曲です。二十歳の集いに参加した旭小学校の先輩のために、みんな全力で演奏しました。

気持ちのこもった、素晴らしい演奏でした。演奏が終わると、大きな拍手が和太鼓クラブのみなさんに送られていました。

書初め(6年)

1月10日、6年い組が書写の時間に書き初めを行いました。書く字は「夢の実現」です。まず最初に、校長が試し書きをしました。

それを見た後、子どもたちは書初めに挑戦しました。いつもと違って床の上で書くので、少し戸惑い気味でした。

書き始めると、紙いっぱいに元気よく手本をよく見て書いていました。

6年ろ組は、5時間目に行いました。みんな静かに集中して書き初めに取り組んでいました。

和太鼓クラブ練習

和太鼓クラブは、1月12日に行われる「旭校区二十歳の集い」のオープニングで、和太鼓演奏を披露します。そのため、2時間目が終わった後の長い休み時間に練習に取り組んできました。今日が本番に向けての最後の練習でした。披露するのは「楽~RAKU~」「あさひ太鼓」「ぶちあわせ太鼓」の3曲です。

最後の練習とあって、本番と同じ気持ちで練習に臨み、息の合った演奏をすることができました。二十歳を迎える先輩(旭小の卒業生)の前で、練習した成果を発揮してほしいと思います。

池に氷が

1月10日、子どもたちの登校時には雪が舞っていました。名古屋から通っている職員によると、名古屋はうっすら雪化粧していたそうです。太陽が顔を出すと、舞っていた雪もすぐにやんでしまいました。

旭小学校の玄関脇の池や中庭の池には、氷が張っていました。

これからどんどん寒さが厳しくなっていきます。インフルエンザ等で体調を崩す子も増えてきました。子どもたちには、日頃から手洗いやうがいをしっかりし、元気に学校生活を送ってほしいと思います。

6年間の思い出すごろく

1月9日、6年い組の英語の学習で「6年間の思い出すごろく」をしていました。

まず配られてプリントに、6年間の思い出を英語の文章で書きました。

その後、友達と向かい合い、すごろくゲームのスタートです。

みんな楽しそうにすごろくゲームを楽しんでいました。

6年生の小学校生活も残り約2か月です。多くの思い出を作って3月19日の卒業式を迎えてほしいです。

授業の様子(1/8)

1年生の教室では、4~5人の班を作り、あさひっ子かるた大会を行っていました。先生が読み札を読み、子どもたちは絵札をとりました。とても楽しそうにかるた取りをしていました。

あおぞら学級い組では、かるた取りをしていました。一人が読み札を読み、2人で絵札をとりました。読み札は交替で読んでいました。絵札が取れると大喜びしていました。

あおぞら学級ろ組では、すごろく遊びをしていました。先生と子どもの1対1の勝負です。結果は、見事子どもの勝利でした。

3年い組では、学級の係決めをしていました。みんなが楽しい学級生活を送るために、自分たちで考えて係活動に取り組んでほしいです。

5年い組では、理科「電磁石の性質」の学習をしていました。銅線をきれいに50回巻き付ける作業に、子どもたちは悪戦苦闘しながら、丁寧に巻いていきました。

チューリップの芽が出る

日頃お世話になっている110番の家や校区の方々に送るため、各学級でチューリップを育てています。

3年生の教室のチューリップの鉢をよく見ると、土の中から芽が出ていました。

素適な花を咲かせるように、これからも世話をがんばってほしいです。

今年の目標

新しい一年が始まりました。昨日、始業式を終え、子どもたちは今年がんばりたいことを考えました。5年生の教室に入ると背面黒板に、一人一人の2025年の目標が掲示してありました。目標を一文字で表現し、その下に具体的な内容が書かれていました。この目標が達成できるように、がんばってほしいです。

図書ボランティア(TーBO)

1月8日、今年初めての図書ボランティア(T-BO)活動がありました。ボランティアには校区の方やPTAの方が5人参加していただきました。図書館司書さんと協力して図書館の環境整備や新刊図書のカバーがけをしていただきました。みなさんのご協力のおかげで、子どもたちはたくさんの本に親しむことができます。

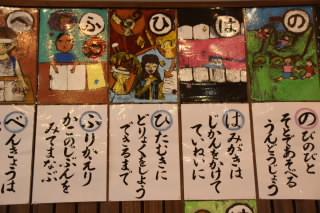

3学期始業式

1月7日、3学期始業式が体育館で行われました。

最初に、3年の代表児童が「3学期にがんばりたいこと」を堂々と発表しました。

続いて、校長の話がありました。旭小学校70周年記念の際に、6年生が作成したあさひっ子かるたを引用した話でした。

かるたの中には「ないすとらい しっぱいしても あきらめず」「ひたむきに どりょくしよう さいごまで」の札があります。

この札のように「何事にもあきらめずに、最後までやりぬく旭っ子になってほしい」と、全校の子どもたちに呼びかけました。

最後に、生活担当の先生から、1月の目標について話を聞きました。1月の目標は「自分で考えて行動しよう」です。今、何をすべきか、どうするのがよいか考えながら生活してほしいです。

今年度も残り3か月になりました。6年生は中学校へ、1~5年生は一つ上の学年に進級するための大切な期間です。健康に気をつけて、来年に向けてしっかり準備をしてほしいと思います。

初日の出②

初日の出です。明るい朝日が、旭小学校を照らしています。今年一年、旭小学校の子どもたちが元気で過ごせますように願いを込めました。

初日の出①

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

現在、6時55分です。旭小学校の屋上から東の空を見るとどんどん明るくなってきました。

冬休み始まる

12月24日から冬休みが始まりました。子どもたちがいない学校は静かで、寂しさを感じます。約2週間の冬休みですが、健康と安全に気をつけてよい年を迎えてほしいです。

小学校の玄関には、シクラメンとポインセチアの鉢が飾ってあります。白とピンクが混ざっているシクラメンの花、葉が真っ赤に紅葉したポインセチア。見ているだけで温かい気持ちになります。学校にお越しの際は、ぜひご覧ください。

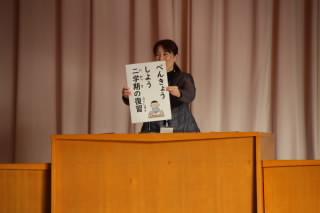

2学期終業式

12月23日、学級で健康観察をした後、体育館に入りました。

最初に、読書感想文コンクールや詩・作文コンクール、マラソン大会などの表彰を行いました。

次は、終業式です。1年生の児童代表3人がステージの上に立ち、2学期を振り返りました。2学期に頑張ったことや3学期に頑張りたいことを、大きな声で堂々と発表しました。

次に学校長の話がありました。2学期の頑張りを讃えるとともに、3学期も目標をしっかりもって頑張ってほしいと呼びかけました。

続いて、学校長が絵馬の紹介をしました。昨年同様、日本画の先生に描いていただいた白蛇とピンクのバラが描かれた絵馬です。旭小のみんなが新しい年に、健康で安全に学校生活を送ることができるように願いを込めました。

最後に、生活担当の先生から冬休みの生活についてのお話がありました。「はひふへほ」を守って、健康で安全に楽しい冬休みを過ごしてほしいというお話でした。

終業式が終わると各学級に戻り、担任から通知表を受け取りました。

次に登校するのが、1月7日になります。健康や安全に気をつけ、楽しい冬休みを過ごしてほしいです。今年も旭小学校の屋上から見える1月1日の日の出をブログでお伝えします。よろしければ見てください。

何でも発表会(2年)

12月20日、2年が「何でも発表会」を行いました。

プログラムは、①歌、②ラップ、③マジック、④先生、⑤おわらいでした。

発表する内容で班を決め、練習をしました。いよいよ発表です。発表をするたびに、観ている子どもたちから大きな笑いや歓声が上がっていました。日頃とは違う子どもたちの姿を観ることができました。とても楽しいい「何でも発表会」でした。

発表する様子を家の人たちに見てもらえるよう、友達にタブレットで様子を録画してもらいました。みんなの演技を観て、家の人たちがどんな感想を言ってくれるか楽しみです。

木琴・鉄琴に挑戦(1年)

12月20日、1年の音楽の授業がありました。4つのグループに分かれ、木琴や鉄琴を使い、曲「きらきらぼし」を順番に練習をしました。ばちで打つ場所を間違わないように、一生懸命練習していました。

野菜作り(あおぞら学級)

あおぞら学級の子どもたちは、中庭のあおぞら学級の畑で、ブロッコリーやダイコン、ラディッシュが育てています。

12月20日、ラディッシュの収穫と水やりをしました。食べごろのラディッシュを見つけて引き抜きました。収穫できてみんな大喜びしていました。

その後、野菜に水やりをしました。早く大きくなあれという気持ちを込めて。

授業の様子(12/19)

3年は、算数でプログラミングの学習をしていました。プログラミングソフトを使って、キャラクターを思った方向に動かすプログラミングに挑戦していました。

1年生は、運動場で体育の授業中でした。縄跳びでいろいろな跳び方ができるように、寒さに負けずに頑張っていました。

4年生の英会話は、クリスマスについての内容を学習しました。英語専科の先生が外国の友達からもらったクリスマスカードを紹介していました。

2年生は、算数で正方形や長方形、直角三角形の色紙を使って、模様を作りました。みんな違ったきれいな模様がたくさんできました。

愛知県豊橋市旭町旭409

TEL:0532-52ー2934

FAX:0532-57ー1968

Mail:asahi-e@toyohashi.ed.jp