平成28年施設隣接型小中一貫校「前芝学校」開校。本年度で10年目となります。

行事・日々の様子(R6)

喜寿苑ボランティアをがんばってくれています。

3月27日(木)の午後に喜寿苑ボランティアの様子を参観しました。今日は、6名の1年生がボランティアを行っていました。ほとんどが経験者なので、手際よくおやつの準備・片付けをしたり、飲み物の注文をしたりしました。しりとりゲームを行い、利用者のみなさんを喜ばせていました。

利用者のかたも、喜寿苑のスタッフのかたも、中学生のボランティアをとても楽しみにしているので、生徒もやりがいを感じて施設の中で過ごすことができています。

春休みも部活動をがんばっています。

春休みに入りましたが、1・2年生の生徒は部活動をがんばっています。卒業した3年生も、事前に申請をして、練習に参加してくれています。とてもうれしいです。3月26日(火)は、ソフトテニス部は中部中学校と練習試合を行いました。全員が試合だけでなく、審判も行うことができ、よい経験を積むことができました。明日は、卓球部が東部中学校で合同練習会に参加します。有意義な時間を過ごしてきてくれると思います。

校区市民館で「一緒に作ろう!」のボランティアを中学生が行いました。

3月25日(火)春休みの喜寿苑ボランティアが3月24日(月)の午後からスタートしました。喜寿苑のスタッフや利用者の皆さんも毎回楽しみにしてくれている活動です。今回は、4月9日までの春休みの期間にのべ70名の生徒が参加してくれます。

そして、今日は、校区市民館で行われる喜寿苑主催の「一緒に作ろう!」のボランティアを行いました。小学生や高齢者のかたがトレーづくりをするので、そのお手伝いのためのボランティアです。1年生3名と3年生1名が参加し、各テーブルに分かれて一緒にトレーづくりを楽しみました。机の準備からトレーづくりの手助け、道具のかたづけまで中学生がほとんど行ってくれました。頼もしい姿でした。

高齢者のかたに教えるはずが、反対に年の功で上手なやり方を教えてもらう姿もあり、双方向の交流がとてもいいなと思いました。看護学校の1・2年生の生徒もボランティアに来ていて、大学生のみなさんとも交流が図れました。とても多くのかたがたと交流できる活動なので、今後も続けていけるといいです。

前芝の燈明台の記念点灯が行われました。

3月24日(月)の18時から前芝の燈明台の記念点灯式がありました。この度、豊橋市の景観重要建造物に指定を祝い、118年の時を超えてライトアップされることが決まりました。

当日は、地域のかたがただけでなく、小中学生も大勢参加し、東愛知新聞によると約200名の皆さんが参加されたそうです。地域の文化や歴史を総合的な学習の時間に調べていた1年生はクラスの半数以上の人が見学に来ていました。点灯のスイッチを押す重要な役割は、じゃんけんで勝った小学生3名が代表で行いました。中学生も立候補しましたが、残念ながら小学生限定だったので泣く泣く諦めていました。参加者によるカウントダウンの後、燈明台がライトアップされると、会場から大きな拍手が沸き起こり、柔らかな光が見ている人たちの顔を明るく照らしていました。

この燈明台は、1668年に、海難事故を機に建設され、菜種油を燃やした明かりは9㎞先の蒲郡や田原まで届いたそうです。今後は、毎年盆の行事でも点灯するそうなので、今回見られなかった皆さんは、ぜひ次の機会に見に行ってみてください。

一年の締めくくりの修了式がありました。

3月24日(月)今日は、1年間の締めくくりの修了式でした。修了式の前には、ハンド部の河合杯優勝、手づくり壁新聞コンクールの表彰がありました。また、例年豊橋警察署が行っている「200日間無事故無違反ラリー」を達成したので、その紹介も行いました。副賞として、自転車通学者はいませんが、空気入れをいただきました。

修了式では、代表生徒が修了証を受け取りました。1・2年生ともに、礼が丁寧で、全員がそろっていて、感心しました。また、みんなが明るい笑顔で話を聞く姿がありました。頷いたり、隣の生徒と笑い合ったりして、よい雰囲気のなか行われました。

その後、学級活動を行い、担任の先生から修了証(通知表)をいただきました。担任の先生からの所見をしっかり読んで、自分のよさに目を向け、来年もそのよさを伸ばしながら、自分らしく、楽しく学校生活を送ってほしいと思います。

保護者の皆さま、地域の皆さまにおかれましては、本年度も前芝学校、前芝中学校の教育活動にご理解とご支援、そして温かい言葉をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました!!来年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

1年生もレクリエーションでドッジボール大会を行いました。

1年生が学校生活を一生懸命に過ごしたご褒美として、3月21日(金)の5時間目にレクリエーションでドッチボール大会を開催しました。

「男子は左手で投げる」「王様を守ったチームが勝ち」「男子対女子」など、いろいろなパターンで対戦しました。何事にも全力で取り組む1年生。まだ寒い3月に汗だくになって楽しんでいる姿はあっぱれ!でした。

このパワーで来年度は前芝中学校を盛り上げてくれるだろうと期待しています。

ニッタク杯三遠卓球大会に卓球部が出場しました。

3月20日(木)今日は、卓球部がニッタク杯三遠卓球大会に出場しました。1・2年生の3チームが出場し、日ごろの練習の成果を発揮してがんばりました。今回は、すべてシングルス戦でした。残念ながら、1回戦突破はどのチームもできませんでしたが、「前回よりも緊張しなかった」「自分の弱点がわかった」などの声が聞かれ、今回の試合が子どもたちにとって意味のある試合になったようです。今回の試合で見つけた個人の課題を克服できるように日々の練習をがんばってほしいです。

今回も多くの保護者の皆様が応援に駆けつけ、温かい声援や拍手を送ってくださいました。本当にありがとうございました。

総合的な学習の1年間のまとめの発表会を行いました。(1年)

3月19日(水)今日は、小学校の卒業式でした。昨夜の激しい雷雨で心配していましたが、朝には青空も見られ、無事に卒業式を行うことができました。一人一人が堂々と決意発表をすることができ、素晴らしい卒業式でした。

毎年、交通指導員さんが正門左横にかわいいミニチュアの飾りで、卒業生の門出をお祝いしてくれています!!

1年生が総合的な学習の時間の締めくくりとして、1年間継続して調べてきた前芝校区の自然、歴史、文化などについて、パワーポイントにまとめて班ごとに発表を行いました。干潟、田んぼに生息する生物とその中の害虫や益虫、前芝燈明台や前芝神明社、二宮金次郎像、銅鐸、前芝学校の歴史、前芝文具店「文ちゃん」、しおかぜバスなど、前芝の魅力を聞き手を意識した話し方でそれぞれのグループが詳しく発表しました。

前芝がとても魅力的な地域であることを自分たちが再発見する発表会となりました。ぜひ、どこかで発表する機会があるとよいなと思うくらい楽しくて、中身の濃い発表内容でした。

2年生最後のレクレーション活動を行いました。

3月18日(火)の5時間目に、2年生が学級活動で2年生最後のレクリエーションを行いました。内容は①ドッジボール②スポーツ鬼ごっこです。

今回は、企画から実施まで、短い時間で準備しないといけなかったのですが、代表者会のメンバーが種目の決定や準備から運営までを自分たちの力で協力・分担して行うことができました。また、代表者会以外の生徒が準備や片づけをすすんで手伝う姿が多く見られました。2年生の学年集団が学年目標である「自(おのず)」の精神に近づいていること、最高学年に向けて成長していることを実感しました。

1年生が昼放課に運動場で遊んでいます!

3月18日(火)最近、1年生が昼放課に運動場で先生たちも誘ってバレーボールなどをしています。今日は、男女混合でバレーボールをしている生徒たち、サッカーをして遊んでいる生徒たちがいました。先生も何人か仲間に入って一緒に楽しんでいました。なかなか素敵な光景です。これも、春が近づいて来た証ですね。

低学年バスケットボール大会がありました。

3月15日(土)に低学年(1年生)バスケットボール大会が豊城中で行われました。

1回戦から第1シードの青陵中と戦いました。バスケットが初心者の生徒ばかりですが、5月から本当に前向きに練習に取り組み、ディフェンスがついてきても逃げずにドリブルで突破したり、ゴール下でボールをとったら速攻をしたりするなど、これまでがんばってきた成果を発揮することができました。シュートを決めて自信をつけたり、経験者相手にボール運びができたりするなど、よい経験になりました。負けてはしまいましたが、本当に前向きに、そしてひたむきにゴールを目指して攻め、最後まであきらめずに粘り強く戦うことができました。次につながる試合でした。3年生の夏の総体まではまだまだ時間があります。今日の悔しさや課題を忘れずに、これからも練習をがんばってくれると思います。

保護者の皆様におかれましては、会場に足を運び、温かい声援を送ってくださり、ありがとうございました。

あいさつ運動がありました。

3月14日(金)毎週恒例のあいさつ運動がありました。今日もさわやかなあいさつがさわやかな朝を届けてくれました。あいさつ運動のためにいつもより早めに来ている生徒もいます。今日は、あいさつ運動があると思って急いで走ってきたものの、既に終わってしまって、残念がっている生徒が一人いました。その生徒は、小学校の教頭先生と一緒に、後から来る生徒にあいさつをし、挽回しました(笑)今日も40名ほどの生徒が参加し、生徒会執行部のお礼のあいさつの後、みんなで教室に戻りました。

生徒総会の振り返りを紹介します。(2年生)

3月13日(木)に行われた生徒総会の2年生の振り返りを紹介します。最上級生として、とてもしっかりとした自分の考えをもつだけでなく、相手の考えもきちんと受け止め、さらに考えを深めていることが伝わってきました。さすが2年生です!来年もよろしくお願いします。

〇学年の偏りがなく、様々な意見が出て、自分の考えをもちつつ、生徒総会を通して新しい自分の考えを見つけることができました。色々な考えを知って、自分では気づけなかったできていなかったことに気づき、どんな風に改善していくかも考えることができました。今日からできることがやっていきたいです。

〇1年から2年までの「学校をよくしていきたい」という思いの意見をたくさん聞き、納得することができました。自分は意見をもっていましたが、発言することができませんでした。意見を全校で共有することが全校をよりよくしていくことにもつながるので、自分の来期の目標は自発的に意見を述べることを中心としたいです。

〇多く発言することができて少し自信がつきました。いろんな意見を聞いていて、どれも納得する意見ばかりですごいなと感じました。このような場だけでなく、いろんなところで意見を言えるようにきたえていきたいです。

〇生徒総会を終えて、意見を聞いている中で、なるほどと思ったり、そんな発想はなかったなど、新しい意見を見つけることができました。どの学年も学校をよりよいものにしていくために努力をし、考えていました。

〇みんなの意見には、「自ら」とか「他学年と」など、自分と同じ考えの人がいれば、「他学年との仲を深めるために体育館を使う」など、新しい意見が見つかりました。

〇Aさんが言っていた、「男子はジャージの上に制服が着られるのに、女子は着られない」という意見では、男子の僕たちは気づかなかったので、「なるほど」と思いました。

〇より前芝中学校が良い学校になるために、生徒会に頼るんではなく、自らよりよい人間関係を築き、より一層楽しめる場にすることが大切だと思いました。部活動でもアドバイスを出し、互いに信頼していきたいです。この貴重な時間で学んだことを活かし、3年生になっても学校を引っ張りたいです。

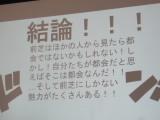

生徒総会が行われました。

3月13日(木)の5・6時間目に生徒総会を行いました。内容は、①生徒会会則の見直し、②目安箱(もしもボックス)、③生徒目標の振り返りの3項目についてです。③については、あらかじめ学級会を開き、一人一人が自分の意見をもって参加しました。

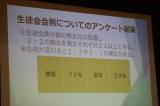

①は、生徒会会則の中の男女比(現在は上級学年は男子2名・女子2名)と任期の見直しです。アンケート結果をもとに多くの意見が出されました。多数決で男女比については見直しがされ、男女2名ずつという枠はなくなりました。任期については、1年と半年のメリットとデメリットが出されましたが、多数決でこれまでどおりの「1年」に決まりました。

②については、「もしもボックス」には楽しいアイデアがたくさん入っていたそうですが、改めて意見を出してもらいました。その中には、服装や髪型など、校則に関する希望も出されました。今後の生徒総会で議題に上がるかもしれません。

最後に、③生徒目標の振り返りでは、学級会の意見などを学級代表が話しました。その結果を受けて、来年度、前芝中生として頑張りたいことやできるようになりたいことを発表してもらいました。これをもとに生徒会執行部でスローガンを考えてくれます。

のべ84人の皆さんが意見を述べてくれました。発言できなかった人も、しっかり友達の意見を聞いたり、拍手を送ったりすることができました。自分たちの学校を自分たちで決める大切な生徒総会で、積極的な話し合いが行われ、来年度の前芝中学校がまた楽しみになりました。

進路説明会を行いました。(2年生)

3月12日(水)の6時間目に2年生の生徒と保護者のかたを対象に、進路説明会を行いました。2年生も保護者の皆さんも熱心に進路指導主事の話に耳を傾け、親子で仲良く資料を見ながら話をしたり、メモをとったりするなど、意識の高さを感じました。

2年生の3学期は残り約2週間もありませんが、3年生の0学期として、3年生に進級する前にますます意識を高めてがんばってくれるのを楽しみにしています。

学級訓と生徒目標の振り返りのための学級会を行いました。(1年生)

3月11日(火)1時間目に、1年生は学級閉鎖で延期になっていた学級訓と生徒目標の振り返りのための学級会を行いました。

はじめに、学級訓「ピース3」の振り返りを行いました。「相手のことを考えて行動できた」「課題が出せるようになった」「楽しい学校生活が送れた」など、かなり達成できたと考えている生徒が発言しました。

その後の生徒目標の振り返りでは、個人の考えと達成度を発表した後、来年度の前芝中をどんな学校にしたいか、グループごとに自分の考えを述べ合い、その後、ホワイトボードに意見をまとめ、順番に発表していきました。「あいさつ」「メリハリ」「他学年との交流」「学校を盛り上げる」「いろんな人と積極的に関わる」などの意見が出されました。

1年生の特にすばらしいところは、発表している人の顔を見て話を聞けるところです。誰に言われなくてもやっていたので、よい習慣として身についているようです。生徒総会でもしっかり2年生の話を聞き、それを踏まえて自分の考えを発表してくれる姿を期待しています。

国語の学習でエッセイを書きました。(1年)

3月10日(月)1年生の国語の学習でエッセイを書きました。それをグループで読み合い、代表者を決めました。6名の代表者は、学級全員の前で作品を読み、その中から自分がよいと思った作品に投票をし、3名優秀賞が選ばれました。

賞状を国語の先生が準備し、国語の時間に優秀賞の生徒が表彰されました。選ばれた3人はとてもうれしそうでした。選ばれた3名の皆さんの作品のタイトルは、「謎の法則」「いつもなくなる片方の靴下の行き先」「映画館の魔法」です。作品のタイトルを聞いただけでもワクワクしますね。内容も力作ぞろいでした。担任の先生によると、選ばれなかった人たちもみんな文章力があり、どの作品もとても上手だったと話してくれました。

第78回卒業証書授与式 第2弾

第78回卒業証書授与式に続いて、各教室で学級卒業式が行われました。担任の先生から一人一人に通知表を手渡し、学級の仲間と保護者のかたへそれぞれメッセージを話しました。その後、教室で記念写真を撮りました。

学級卒業式後は、見送りの会がありました。教職員、保護者の他に、かわいいお客さんが見送りに花を添えてくれました。前芝小の5年生と3年生のみなさんです。5年生の皆さんは花のアーチを持って花道をつくってくれました。拍手や声援で見送られながら、それぞれこみ上げる思いを胸に、涙が止まらない子、胸を張って晴れやかな顔で歩いている子など、本当に様々でしたが、晴れた青空に負けないまぶしい顔で巣立っていきました。

晴天のもと、第78回卒業証書授与式を執り行うことができました。

3月7日(金)今日は、第78回卒業証書授与式でした。明るく、素直で、楽しむことが大好きな3年生が、今日は証書授与のときから涙していました。練習では、ほとんどの生徒がとびきりの笑顔を見せてくれましたが、今日は、涙を我慢して笑顔をつくってくれた生徒、涙で顔を上げられなかった生徒もいて、こちらも感極まってしまいました。感受性豊かな子どもたちは、3年間精いっぱい中学校生活を楽しみ、楽しんだからこその充実の涙だと感じました。人それぞれ涙の理由は違うかもしれませんが、子どもたちのきれいな涙に、多くの大人も涙し、とても心温まるよい式になりました。そして何より46名全員に卒業証書を直接手渡すことができたことをとてもうれしく思います。

保護者の皆さまの深い愛情に育まれ、心優しく成長した3年生が巣立ってしまうのは本当に寂しいですが、これからの皆さんの人生にたくさんの幸せが訪れることを祈っています。前芝中学校教職員一同、これからも皆さんにエールを送り続けます。がんばれ、前芝中学校78回生!!

(開式前・卒業式写真)→(退場・学級卒業式・見送りの会の写真は後日掲載します)

「Newどうたくん」の誕生まで

3月6日(木)今日は、「Newどうたくん」の誕生までをお伝えします。

平成27年度後期生徒会役員の皆さんが制作し、長年愛されてきた「どうたくん」ですが、銅鐸出土100年を記念し、進路が決まった3年生を中心に卒業制作としてリニューアルしてくれました。

まずは、どうたくんを丁寧に解体し、きちんとした形で保存できるようにしました。

続いて制作作業に入りました。

前半は、骨組み作りと頭の部分の2チームに分かれ、分担しながら行いました。骨組み作りでは、胴体の円形を維持するためのフラフープに高さを出す棒を固定することに苦戦しました。試行錯誤した結果、棒を固定することは不可能だとあきらめ、新しい案を出し合いました。また、頭の部分は、最初は針金で形をつくる予定でしたが、制作途中で「ボコボコで見栄えが悪い」と感じ、画用紙や段ボールを使用して形を整えはじめました。

後半は、要となる外側の生地作りを虹色の部分と胴体に分かれて制作しました。難しい虹色のカーブを数人がかりで生地を慎重に動かしながらミシンで縫いました。胴体の部分は、昼放課の時間も集合し、3年生を送る会のお披露目に間に合うように、時間を見つけて作業を進めていました。かぶったときに前が見えるように、目の部分を網にする工夫も施しました。

生徒が「余った生地があるから何かできないかな」と言ったことをきっかけに、季節や行事を象徴するアイテムも制作し、一年を通して活躍できるようにしました。今後、どうたくんとともにこれらのアイテムが前芝中学校をさらに明るく彩ってくれることでしょう。

3年生の皆さん素敵な卒業制作をありがとうございました。そして、平成27年度後期生徒会役員の皆さんも、初代どうたくんを制作してくださり、これまで活用させていただき、本当にありがとうございました。「初代どうたくん」として、生徒会室に大切に保管させていただきます。

1・2年生はテスト週間も終わり、今日から部活動も再開です。今週末は、テニス部がとよしん杯に出場します。がんばってほしいですね。今週からA日課(50分授業)が始まります。19日(木)は3年生にとって最後の委員会になります。後輩へ今年もメッセージを送ってくれると思います。メディチャレも継続しています。まずは1か月、がんばりましょう!!

ずいぶん暖かくなりましたが、まだまだ体調管理が大切な時期です。感染症対策は自分自身でもしっかり心がけるようにしましょう。

愛知県豊橋市前芝町塩見1

TEL:0532-31-0507

FAX:0532-34-1681

Mail:maeshiba-j@toyohashi.ed.jp

こちらのQRコードからもご覧

いただけます。

【愛知県教育委員会公式X(旧Twitter)のお知らせ】

愛知県教育委員会では、公式X(旧Twitter)を運用しております。

県の教育施設やイベント情報等を随時発信しますので、ぜひご覧ください。

アカウント名

愛知県教育委員会@aichi_kyoiku