平成28年施設隣接型小中一貫校「前芝学校」開校。本年度で10年目となります。

行事・日々の様子(R6)

喜寿苑ボランティアをがんばってくれています。

3月27日(木)の午後に喜寿苑ボランティアの様子を参観しました。今日は、6名の1年生がボランティアを行っていました。ほとんどが経験者なので、手際よくおやつの準備・片付けをしたり、飲み物の注文をしたりしました。しりとりゲームを行い、利用者のみなさんを喜ばせていました。

利用者のかたも、喜寿苑のスタッフのかたも、中学生のボランティアをとても楽しみにしているので、生徒もやりがいを感じて施設の中で過ごすことができています。

春休みも部活動をがんばっています。

春休みに入りましたが、1・2年生の生徒は部活動をがんばっています。卒業した3年生も、事前に申請をして、練習に参加してくれています。とてもうれしいです。3月26日(火)は、ソフトテニス部は中部中学校と練習試合を行いました。全員が試合だけでなく、審判も行うことができ、よい経験を積むことができました。明日は、卓球部が東部中学校で合同練習会に参加します。有意義な時間を過ごしてきてくれると思います。

校区市民館で「一緒に作ろう!」のボランティアを中学生が行いました。

3月25日(火)春休みの喜寿苑ボランティアが3月24日(月)の午後からスタートしました。喜寿苑のスタッフや利用者の皆さんも毎回楽しみにしてくれている活動です。今回は、4月9日までの春休みの期間にのべ70名の生徒が参加してくれます。

そして、今日は、校区市民館で行われる喜寿苑主催の「一緒に作ろう!」のボランティアを行いました。小学生や高齢者のかたがトレーづくりをするので、そのお手伝いのためのボランティアです。1年生3名と3年生1名が参加し、各テーブルに分かれて一緒にトレーづくりを楽しみました。机の準備からトレーづくりの手助け、道具のかたづけまで中学生がほとんど行ってくれました。頼もしい姿でした。

高齢者のかたに教えるはずが、反対に年の功で上手なやり方を教えてもらう姿もあり、双方向の交流がとてもいいなと思いました。看護学校の1・2年生の生徒もボランティアに来ていて、大学生のみなさんとも交流が図れました。とても多くのかたがたと交流できる活動なので、今後も続けていけるといいです。

前芝の燈明台の記念点灯が行われました。

3月24日(月)の18時から前芝の燈明台の記念点灯式がありました。この度、豊橋市の景観重要建造物に指定を祝い、118年の時を超えてライトアップされることが決まりました。

当日は、地域のかたがただけでなく、小中学生も大勢参加し、東愛知新聞によると約200名の皆さんが参加されたそうです。地域の文化や歴史を総合的な学習の時間に調べていた1年生はクラスの半数以上の人が見学に来ていました。点灯のスイッチを押す重要な役割は、じゃんけんで勝った小学生3名が代表で行いました。中学生も立候補しましたが、残念ながら小学生限定だったので泣く泣く諦めていました。参加者によるカウントダウンの後、燈明台がライトアップされると、会場から大きな拍手が沸き起こり、柔らかな光が見ている人たちの顔を明るく照らしていました。

この燈明台は、1668年に、海難事故を機に建設され、菜種油を燃やした明かりは9㎞先の蒲郡や田原まで届いたそうです。今後は、毎年盆の行事でも点灯するそうなので、今回見られなかった皆さんは、ぜひ次の機会に見に行ってみてください。

一年の締めくくりの修了式がありました。

3月24日(月)今日は、1年間の締めくくりの修了式でした。修了式の前には、ハンド部の河合杯優勝、手づくり壁新聞コンクールの表彰がありました。また、例年豊橋警察署が行っている「200日間無事故無違反ラリー」を達成したので、その紹介も行いました。副賞として、自転車通学者はいませんが、空気入れをいただきました。

修了式では、代表生徒が修了証を受け取りました。1・2年生ともに、礼が丁寧で、全員がそろっていて、感心しました。また、みんなが明るい笑顔で話を聞く姿がありました。頷いたり、隣の生徒と笑い合ったりして、よい雰囲気のなか行われました。

その後、学級活動を行い、担任の先生から修了証(通知表)をいただきました。担任の先生からの所見をしっかり読んで、自分のよさに目を向け、来年もそのよさを伸ばしながら、自分らしく、楽しく学校生活を送ってほしいと思います。

保護者の皆さま、地域の皆さまにおかれましては、本年度も前芝学校、前芝中学校の教育活動にご理解とご支援、そして温かい言葉をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました!!来年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

1年生もレクリエーションでドッジボール大会を行いました。

1年生が学校生活を一生懸命に過ごしたご褒美として、3月21日(金)の5時間目にレクリエーションでドッチボール大会を開催しました。

「男子は左手で投げる」「王様を守ったチームが勝ち」「男子対女子」など、いろいろなパターンで対戦しました。何事にも全力で取り組む1年生。まだ寒い3月に汗だくになって楽しんでいる姿はあっぱれ!でした。

このパワーで来年度は前芝中学校を盛り上げてくれるだろうと期待しています。

ニッタク杯三遠卓球大会に卓球部が出場しました。

3月20日(木)今日は、卓球部がニッタク杯三遠卓球大会に出場しました。1・2年生の3チームが出場し、日ごろの練習の成果を発揮してがんばりました。今回は、すべてシングルス戦でした。残念ながら、1回戦突破はどのチームもできませんでしたが、「前回よりも緊張しなかった」「自分の弱点がわかった」などの声が聞かれ、今回の試合が子どもたちにとって意味のある試合になったようです。今回の試合で見つけた個人の課題を克服できるように日々の練習をがんばってほしいです。

今回も多くの保護者の皆様が応援に駆けつけ、温かい声援や拍手を送ってくださいました。本当にありがとうございました。

総合的な学習の1年間のまとめの発表会を行いました。(1年)

3月19日(水)今日は、小学校の卒業式でした。昨夜の激しい雷雨で心配していましたが、朝には青空も見られ、無事に卒業式を行うことができました。一人一人が堂々と決意発表をすることができ、素晴らしい卒業式でした。

毎年、交通指導員さんが正門左横にかわいいミニチュアの飾りで、卒業生の門出をお祝いしてくれています!!

1年生が総合的な学習の時間の締めくくりとして、1年間継続して調べてきた前芝校区の自然、歴史、文化などについて、パワーポイントにまとめて班ごとに発表を行いました。干潟、田んぼに生息する生物とその中の害虫や益虫、前芝燈明台や前芝神明社、二宮金次郎像、銅鐸、前芝学校の歴史、前芝文具店「文ちゃん」、しおかぜバスなど、前芝の魅力を聞き手を意識した話し方でそれぞれのグループが詳しく発表しました。

前芝がとても魅力的な地域であることを自分たちが再発見する発表会となりました。ぜひ、どこかで発表する機会があるとよいなと思うくらい楽しくて、中身の濃い発表内容でした。

2年生最後のレクレーション活動を行いました。

3月18日(火)の5時間目に、2年生が学級活動で2年生最後のレクリエーションを行いました。内容は①ドッジボール②スポーツ鬼ごっこです。

今回は、企画から実施まで、短い時間で準備しないといけなかったのですが、代表者会のメンバーが種目の決定や準備から運営までを自分たちの力で協力・分担して行うことができました。また、代表者会以外の生徒が準備や片づけをすすんで手伝う姿が多く見られました。2年生の学年集団が学年目標である「自(おのず)」の精神に近づいていること、最高学年に向けて成長していることを実感しました。

1年生が昼放課に運動場で遊んでいます!

3月18日(火)最近、1年生が昼放課に運動場で先生たちも誘ってバレーボールなどをしています。今日は、男女混合でバレーボールをしている生徒たち、サッカーをして遊んでいる生徒たちがいました。先生も何人か仲間に入って一緒に楽しんでいました。なかなか素敵な光景です。これも、春が近づいて来た証ですね。

低学年バスケットボール大会がありました。

3月15日(土)に低学年(1年生)バスケットボール大会が豊城中で行われました。

1回戦から第1シードの青陵中と戦いました。バスケットが初心者の生徒ばかりですが、5月から本当に前向きに練習に取り組み、ディフェンスがついてきても逃げずにドリブルで突破したり、ゴール下でボールをとったら速攻をしたりするなど、これまでがんばってきた成果を発揮することができました。シュートを決めて自信をつけたり、経験者相手にボール運びができたりするなど、よい経験になりました。負けてはしまいましたが、本当に前向きに、そしてひたむきにゴールを目指して攻め、最後まであきらめずに粘り強く戦うことができました。次につながる試合でした。3年生の夏の総体まではまだまだ時間があります。今日の悔しさや課題を忘れずに、これからも練習をがんばってくれると思います。

保護者の皆様におかれましては、会場に足を運び、温かい声援を送ってくださり、ありがとうございました。

あいさつ運動がありました。

3月14日(金)毎週恒例のあいさつ運動がありました。今日もさわやかなあいさつがさわやかな朝を届けてくれました。あいさつ運動のためにいつもより早めに来ている生徒もいます。今日は、あいさつ運動があると思って急いで走ってきたものの、既に終わってしまって、残念がっている生徒が一人いました。その生徒は、小学校の教頭先生と一緒に、後から来る生徒にあいさつをし、挽回しました(笑)今日も40名ほどの生徒が参加し、生徒会執行部のお礼のあいさつの後、みんなで教室に戻りました。

生徒総会の振り返りを紹介します。(2年生)

3月13日(木)に行われた生徒総会の2年生の振り返りを紹介します。最上級生として、とてもしっかりとした自分の考えをもつだけでなく、相手の考えもきちんと受け止め、さらに考えを深めていることが伝わってきました。さすが2年生です!来年もよろしくお願いします。

〇学年の偏りがなく、様々な意見が出て、自分の考えをもちつつ、生徒総会を通して新しい自分の考えを見つけることができました。色々な考えを知って、自分では気づけなかったできていなかったことに気づき、どんな風に改善していくかも考えることができました。今日からできることがやっていきたいです。

〇1年から2年までの「学校をよくしていきたい」という思いの意見をたくさん聞き、納得することができました。自分は意見をもっていましたが、発言することができませんでした。意見を全校で共有することが全校をよりよくしていくことにもつながるので、自分の来期の目標は自発的に意見を述べることを中心としたいです。

〇多く発言することができて少し自信がつきました。いろんな意見を聞いていて、どれも納得する意見ばかりですごいなと感じました。このような場だけでなく、いろんなところで意見を言えるようにきたえていきたいです。

〇生徒総会を終えて、意見を聞いている中で、なるほどと思ったり、そんな発想はなかったなど、新しい意見を見つけることができました。どの学年も学校をよりよいものにしていくために努力をし、考えていました。

〇みんなの意見には、「自ら」とか「他学年と」など、自分と同じ考えの人がいれば、「他学年との仲を深めるために体育館を使う」など、新しい意見が見つかりました。

〇Aさんが言っていた、「男子はジャージの上に制服が着られるのに、女子は着られない」という意見では、男子の僕たちは気づかなかったので、「なるほど」と思いました。

〇より前芝中学校が良い学校になるために、生徒会に頼るんではなく、自らよりよい人間関係を築き、より一層楽しめる場にすることが大切だと思いました。部活動でもアドバイスを出し、互いに信頼していきたいです。この貴重な時間で学んだことを活かし、3年生になっても学校を引っ張りたいです。

生徒総会が行われました。

3月13日(木)の5・6時間目に生徒総会を行いました。内容は、①生徒会会則の見直し、②目安箱(もしもボックス)、③生徒目標の振り返りの3項目についてです。③については、あらかじめ学級会を開き、一人一人が自分の意見をもって参加しました。

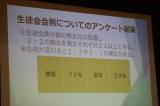

①は、生徒会会則の中の男女比(現在は上級学年は男子2名・女子2名)と任期の見直しです。アンケート結果をもとに多くの意見が出されました。多数決で男女比については見直しがされ、男女2名ずつという枠はなくなりました。任期については、1年と半年のメリットとデメリットが出されましたが、多数決でこれまでどおりの「1年」に決まりました。

②については、「もしもボックス」には楽しいアイデアがたくさん入っていたそうですが、改めて意見を出してもらいました。その中には、服装や髪型など、校則に関する希望も出されました。今後の生徒総会で議題に上がるかもしれません。

最後に、③生徒目標の振り返りでは、学級会の意見などを学級代表が話しました。その結果を受けて、来年度、前芝中生として頑張りたいことやできるようになりたいことを発表してもらいました。これをもとに生徒会執行部でスローガンを考えてくれます。

のべ84人の皆さんが意見を述べてくれました。発言できなかった人も、しっかり友達の意見を聞いたり、拍手を送ったりすることができました。自分たちの学校を自分たちで決める大切な生徒総会で、積極的な話し合いが行われ、来年度の前芝中学校がまた楽しみになりました。

進路説明会を行いました。(2年生)

3月12日(水)の6時間目に2年生の生徒と保護者のかたを対象に、進路説明会を行いました。2年生も保護者の皆さんも熱心に進路指導主事の話に耳を傾け、親子で仲良く資料を見ながら話をしたり、メモをとったりするなど、意識の高さを感じました。

2年生の3学期は残り約2週間もありませんが、3年生の0学期として、3年生に進級する前にますます意識を高めてがんばってくれるのを楽しみにしています。

学級訓と生徒目標の振り返りのための学級会を行いました。(1年生)

3月11日(火)1時間目に、1年生は学級閉鎖で延期になっていた学級訓と生徒目標の振り返りのための学級会を行いました。

はじめに、学級訓「ピース3」の振り返りを行いました。「相手のことを考えて行動できた」「課題が出せるようになった」「楽しい学校生活が送れた」など、かなり達成できたと考えている生徒が発言しました。

その後の生徒目標の振り返りでは、個人の考えと達成度を発表した後、来年度の前芝中をどんな学校にしたいか、グループごとに自分の考えを述べ合い、その後、ホワイトボードに意見をまとめ、順番に発表していきました。「あいさつ」「メリハリ」「他学年との交流」「学校を盛り上げる」「いろんな人と積極的に関わる」などの意見が出されました。

1年生の特にすばらしいところは、発表している人の顔を見て話を聞けるところです。誰に言われなくてもやっていたので、よい習慣として身についているようです。生徒総会でもしっかり2年生の話を聞き、それを踏まえて自分の考えを発表してくれる姿を期待しています。

国語の学習でエッセイを書きました。(1年)

3月10日(月)1年生の国語の学習でエッセイを書きました。それをグループで読み合い、代表者を決めました。6名の代表者は、学級全員の前で作品を読み、その中から自分がよいと思った作品に投票をし、3名優秀賞が選ばれました。

賞状を国語の先生が準備し、国語の時間に優秀賞の生徒が表彰されました。選ばれた3人はとてもうれしそうでした。選ばれた3名の皆さんの作品のタイトルは、「謎の法則」「いつもなくなる片方の靴下の行き先」「映画館の魔法」です。作品のタイトルを聞いただけでもワクワクしますね。内容も力作ぞろいでした。担任の先生によると、選ばれなかった人たちもみんな文章力があり、どの作品もとても上手だったと話してくれました。

第78回卒業証書授与式 第2弾

第78回卒業証書授与式に続いて、各教室で学級卒業式が行われました。担任の先生から一人一人に通知表を手渡し、学級の仲間と保護者のかたへそれぞれメッセージを話しました。その後、教室で記念写真を撮りました。

学級卒業式後は、見送りの会がありました。教職員、保護者の他に、かわいいお客さんが見送りに花を添えてくれました。前芝小の5年生と3年生のみなさんです。5年生の皆さんは花のアーチを持って花道をつくってくれました。拍手や声援で見送られながら、それぞれこみ上げる思いを胸に、涙が止まらない子、胸を張って晴れやかな顔で歩いている子など、本当に様々でしたが、晴れた青空に負けないまぶしい顔で巣立っていきました。

晴天のもと、第78回卒業証書授与式を執り行うことができました。

3月7日(金)今日は、第78回卒業証書授与式でした。明るく、素直で、楽しむことが大好きな3年生が、今日は証書授与のときから涙していました。練習では、ほとんどの生徒がとびきりの笑顔を見せてくれましたが、今日は、涙を我慢して笑顔をつくってくれた生徒、涙で顔を上げられなかった生徒もいて、こちらも感極まってしまいました。感受性豊かな子どもたちは、3年間精いっぱい中学校生活を楽しみ、楽しんだからこその充実の涙だと感じました。人それぞれ涙の理由は違うかもしれませんが、子どもたちのきれいな涙に、多くの大人も涙し、とても心温まるよい式になりました。そして何より46名全員に卒業証書を直接手渡すことができたことをとてもうれしく思います。

保護者の皆さまの深い愛情に育まれ、心優しく成長した3年生が巣立ってしまうのは本当に寂しいですが、これからの皆さんの人生にたくさんの幸せが訪れることを祈っています。前芝中学校教職員一同、これからも皆さんにエールを送り続けます。がんばれ、前芝中学校78回生!!

(開式前・卒業式写真)→(退場・学級卒業式・見送りの会の写真は後日掲載します)

「Newどうたくん」の誕生まで

3月6日(木)今日は、「Newどうたくん」の誕生までをお伝えします。

平成27年度後期生徒会役員の皆さんが制作し、長年愛されてきた「どうたくん」ですが、銅鐸出土100年を記念し、進路が決まった3年生を中心に卒業制作としてリニューアルしてくれました。

まずは、どうたくんを丁寧に解体し、きちんとした形で保存できるようにしました。

続いて制作作業に入りました。

前半は、骨組み作りと頭の部分の2チームに分かれ、分担しながら行いました。骨組み作りでは、胴体の円形を維持するためのフラフープに高さを出す棒を固定することに苦戦しました。試行錯誤した結果、棒を固定することは不可能だとあきらめ、新しい案を出し合いました。また、頭の部分は、最初は針金で形をつくる予定でしたが、制作途中で「ボコボコで見栄えが悪い」と感じ、画用紙や段ボールを使用して形を整えはじめました。

後半は、要となる外側の生地作りを虹色の部分と胴体に分かれて制作しました。難しい虹色のカーブを数人がかりで生地を慎重に動かしながらミシンで縫いました。胴体の部分は、昼放課の時間も集合し、3年生を送る会のお披露目に間に合うように、時間を見つけて作業を進めていました。かぶったときに前が見えるように、目の部分を網にする工夫も施しました。

生徒が「余った生地があるから何かできないかな」と言ったことをきっかけに、季節や行事を象徴するアイテムも制作し、一年を通して活躍できるようにしました。今後、どうたくんとともにこれらのアイテムが前芝中学校をさらに明るく彩ってくれることでしょう。

3年生の皆さん素敵な卒業制作をありがとうございました。そして、平成27年度後期生徒会役員の皆さんも、初代どうたくんを制作してくださり、これまで活用させていただき、本当にありがとうございました。「初代どうたくん」として、生徒会室に大切に保管させていただきます。

卒業式の予行練習を小学6年生が参観しました。

3月5日(水)今日の卒業式の予行練習は、1年生が学級閉鎖のため参加できませんでしたが、「ぜひ3年生の立派な姿を見せたい」という小学校からの要望で、6年生の児童が参観に来ました。3年生の座る姿勢、礼の仕方、歌声のすばらしさなどを感じとってくれたそうです。

様々な表彰を行いました。

3月4日(火)卒業式全体練習、5日(水)予行練習の前に表彰を行いました。今回は、人権を理解する作品コンクール(県&市)、防火作品展、赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール、豊橋ユネスコ協会SDGsボランティア活動奨励賞、ソフトテニス 市民スポーツ祭 中学1年男子の部(岩瀬・塩野ペア)優勝、ソフトテニス とよしん杯 準優勝、校内スペリングコンテストの表彰を行いました。

前芝中学校には、部活動はもちろん、習字やポスター、ボランティアなどで活躍している生徒も多くいることを誇りに思います。

学級訓と生徒目標の振り返りのための学級会を行いました。(2年生)

3月5日(火)6時間目に、2年生は学級訓と生徒目標の振り返りのための学級会を行いました。

学級会が始まる前に書いたワークシートを見せてもらうと、どの生徒もびっしりと自分の考えが書いてありました。最上級生になるという自覚の高まりと感じました。

はじめに、学級訓の振り返りを行いました。3年生を送る会に向けて、同じ目標に向かって協力できたという意見が多く出されましたが、話す人、かかわる場面がまだ固定されているという意見も出されました。

2学期の平均は78.1%でしたが、3学期は82.9%まで向上しました。学級目標「Enjoy friends time」を常に意識して生活した結果ですね。

その後の生徒目標の振り返りでも多くの生徒が発言し、3つの観点(あいさつ・協力・めりはり)について振り返ることができました。最後に、来年度の前芝中学校をどういう学校にしたいかでは、ほとんどの生徒が発言し、来年の生徒会活動も楽しみになりました。

さすが2年生!司会・記録を務めた級長と書記の皆さんのおかげもあり、充実した学級会になりました。

3年生最後の学年レクレーション「一発芸大会」を行いました!

3月5日(火)の3時間目に3年生代表者会による最後の学年レク「一発芸大会」を行いました。

事前にエントリーしたのは3組だけでしたが、その場で次から次へと参加者が増え、1時間盛り上がり続けました。

3年生の代表者会が、会が始まる前にルールの確認をしました。「1 笑うこと 2 笑うこと 3 笑うこと」と全員で確認し、大会が始まりました。準備したダンスやコントだけでなく、アドリブで幕間をつなぐ生徒もいて、さすが芸達者が多い学年だと感心しました。見るほうも笑い転げて喜んでいる生徒もいました。

最後には技術室で先生が制作した思い出ビデオを見て終わりました。

3年生の代表者会の皆さん、参加者の皆さん、自分たちで自分たちの学校生活をいつも楽しく、豊かにできましたね。本当に素敵な3年生です。卒業式まであと3日。体調を崩さないように気をつけて過ごしてください。

河合杯(1年生大会)でハンドボール部が優勝しました!

3月1日(土)に総合体育館でハンドボールの河合杯(1年生大会)が行われました。登録選手が7人しかいないので、一人でも欠けたら試合に出られない状況の中、全員がフル出場し、4試合を全力で戦い、4戦全勝で見事優勝しました。

南稜戦、中部戦は、前半リードされましたが、後半追いつき、そして引き離し、最終的に勝ち切ることができました。負けていても勝ち切ることができたこの経験は、きっとこれからにつながると思います。今回の試合で見えた課題を一つ一つクリアしながら、次の大会に向けてまたがんばってほしいと思います。お疲れ様でした!

3年2組が保育実習に出かけました。

2月28日(金)の2時間目に3年2組が家庭科の授業で作ったおもちゃを持って保育実習に行きました。年少・年中・年長のクラスに分かれて、一緒に遊びました。

今日は、園児の皆さんを喜ばせるような楽しい自己紹介で、最初の段階で園児の皆さんの心を鷲掴みにしました。そして、それぞれのおもちゃを紹介した後、その遊び方を説明してくれたので、スムーズにその後の遊びにつなげることができました。

同じボールでも遊び方を工夫したり、場所を移動して屋上で遊んだりして、楽しませることができました。ぬいぐるみがかわいくて取り合いになったり、魚釣りでは魚が釣れると大喜びしたりして、中学生は自分たちの作ったおもちゃで楽しんでもらえて、とても幸せそうな表情でした。

1組と同様に帰りにプレゼントを渡し、お別れを惜しみながら教室を出ました。最後の最後までお見送りをしてくれて、温かい気持ちで中学校へ戻りました。

前芝保育園の皆さん、先生がた、毎年、中学生を温かく迎え入れてくださってありがとうございます。来年度もよろしくお願いします!!

あいさつ運動にどうたくんが登場しました!!

2月28日(金)今日は、3年生が参加する最後のあいさつ運動です。3年生が卒業制作でつくってくれた「New どうたくん」が登場し、朝の登校を盛り上げました。小学校の先生がたも子どもたちもとても喜んでくれました。かわいいどうたくんはこれからたくさん登場の機会がありそうです。

3年生にとって最後の給食です。

2月28日(金)今日は、3年生にとって最後の給食です。最後の給食のメニューは、ご飯、牛乳、中華炒め煮、青じそ春巻き、もやし炒めでした。最後の給食の日の放送を3年生4人で盛り上げようと以前から計画をし、今日は各学級の思い出を話したり、リクエスト曲をみんなで歌ったりしてくれました。本当に楽しい3年生です。たくさん前芝中学校を盛り上げてくれてありがとうございました!

3年生を送る会、盛り上がりました!(第2弾)

今日は、3年生を送る会第2弾です。

2年生は、シルエットクイズとオタ芸ダンスで3年生に感謝の気持ちを伝えました。シルエットクイズでは、3年生全員に参加してもらい、クイズを楽しんでもらいました。答えを画用紙に書き、司会者がインタビューをしながら1チームずつ回答を聞きました。司会者が3年生に突っ込みを入れながら楽しくインタビューしてくれました。次に、毎年恒例のペンライトを使ったオタ芸です。今年は、「恋ダンス」を披露してくれました。3年生にも前に出てきてもらって一緒に踊り、またまた会場全体が盛り上がりました。

続いて、3名のお世話になった先生がたからのビデオレター、3年間の思い出ビデオをみんなで鑑賞しました。

そして、最後はいよいよ楽しむ天才の3年生による「ミュージカル アナと雪の女王」です。(準備の時間には、3年生が即興コントで間をつないでくれました。)卒業制作で「Newどうたくん」をつくってくれていた3年生は、「♪雪だるま作ろう~」ではなく、「♪どうたくん作ろう~」で本格的(⁉)なミュージカルを披露してくれました。歌がみんなうまくて驚きました。短い時間で衣装や小道具を準備する人、どうたくんをつくる人などに分かれて、受験勉強の合間を縫って、楽しく準備を進めてくれました。もうこんな楽しい姿を見られないと思うと寂しい気持ちにもなりました。

最後にどうたくん制作に協力してくれた3年生の人たちの名前が呼ばれ、全員が前に出て、どうたくんの完成披露をしてくれました。どうたくんの小道具として、名札、こいのぼり、ハチマキ、海水パンツ、ハロウィンやクリスマスのグッズなども作ってくれたので、季節によって飾りつけも楽しめます。3年生の皆さん、素敵なプレゼント、ありがとうございました!!

それぞれの学年が精いっぱい3年生のためにがんばり、それを受け止める3年生も観客として盛り上げ、そして、自分たちもお返しでも盛り上げ、みんなの温かい気持ちがたくさん詰まった楽しい会になりました。

3年生を送る会、盛り上がりました!!(第1弾)

2月27日(木)の5・6時間目に3年生を送る会を行いました。

さすが3年生!! 二人ずつ入場してくるときに、ポーズを決めたり、大きな声で歌を歌ったり、前転や後転をしたりと、最初から会場を盛り上げてくれました。

生徒会によるオープニングでは、前芝中学校でサミットが行われるという設定で、生徒会役員がオタンプ大統領、サクロン大統領、ソーラン大統領、アスカル大統領、議長に扮して、第1回前芝首脳会議を行いました。3年生の思い出を振り返ってクイズを出したり、運動会で園児が踊った「ブンバ・ボーン」をみんなで踊ったりして、楽しいオープニングになりました。

次は、1年生の出し物です。1年生は、「検証 3年生の思い出を振り返ったら結構面白い説」というタイトルで、コント風に思い出を振り返ったり、先輩になりきって再現ドラマをしたりしました。思い出の中心となった3年生をステージ上に呼んだときには、兄弟でじゃんけん対決をしたりパーフェクト・ヒューマンのダンスをしたりして、会場が一気に盛り上がりました。また、部活動の先輩へのメッセージを伝えたり、1・3年生で輪になって踊ったりして、3年生に感謝の気持ちを精いっぱい伝えることができました。(3年生を送る会第2弾に続く)

3年1組が前芝保育園に保育実習に出かけました。

2月27日(木)の2時間目に3年生が家庭科の授業で作ったおもちゃを持って保育実習に行きました。前芝保育園の年少・年中・年長のクラスに分かれて、一緒に遊びました。最初からなついてくる子もいれば、遠くから中学生を見ている子もいましたが、時間が経つにつれて、中学生が作ったおもちゃで楽しく遊んでくれました。

中学生も一緒に遊ぶ中で、遊び方を工夫し始め、園児たちを楽しませることができていました。フェルトで作ったボール一つでも、上手に園児を喜ばせていて驚きました。

ボール以外にも、パズル、オセロ、ボタンかけの練習ができるおもちゃ、王冠や猫のマスコットなど、個性あふれるおもちゃの数々でした。

最後は、中学生が折り紙で作ったメダルやお雛様などを園児にプレゼントしました。とっても喜んでくれていました。帰るころには、園児のみなさんが名残を惜しんで、ハイタッチをしたり、窓から手を振り続けてくれたりして、お見送りをしてくれました。

明日は、3年2組が訪問します。どんなおもちゃで、どんな風に遊んでくれるのか楽しみですね。

前芝中学校の職員玄関で「銅鐸の国」展のパネルを展示しています。

豊橋美術博物館で開催されていた「銅鐸の国」展が2月2日で終了し、その際に使用していたパネルをご厚意でいただいたので、2月26日(水)に職員玄関に展示しました。入って右側には、銅鐸発見当時の様子のパネルを、左側には3つの銅鐸の写真と銅鐸についての説明のパネルを展示しました。学校にお越しの際には、ぜひご覧ください。

もし、銅鐸展をご覧になられていないかたや銅鐸にご興味のあるかたがいらっしゃれば、ご覧いただければ幸いです。その際は、職員室に一声かけていただきますようお願いいたします。

生徒が制作した「New どうたくん」も一緒に展示する予定です。

祝☆準優勝 ソフトテニス部(とよしん杯)

2月22日(土)雪が降りしきる寒い日でしたが、テニス部の皆さんが大健闘をし、「とよしん杯」で準優勝を勝ち取りました。

市内19チームが参加した大会で、前芝中のAチームは、1回戦北部中、2回戦青陵中、準決勝石巻中と戦いました。青陵中も石巻中もシード校でしたが、どの対戦校にも先に2勝し、決勝へとコマを進めました。準決勝の石巻中戦では、吹雪でボールが見えにくい状況でしたが、慌てることなく普段どおりに落ち着いて試合を進め勝利しました。決勝の豊城中戦では、自分たちのよいところをなかなか出すことができずに負けてしましましたが、準優勝という結果に子どもたちは満足している様子でした。今回の試合の中で見えてきた課題を今後の練習に生かし、次の大会ではさらに上位を目指してほしいですね。

前芝中Bチームも1回戦を突破しましたが、2回戦の南稜中に負けてしまいました。それでも最後まで粘り強く戦う姿がありました。

試合の結果以上に前芝中学校の生徒が立派だったのは、試合中の態度、仲間を応援する姿、そして、コート整備のお願いの放送がかかると、どの学校よりも早く反応し、道具を持って自分ができることを見つけて積極的に動いていたところです。その姿を見て、本当に誇らしく思いました。

保護者の皆さま、雪も降りしきる極寒の日でしたが、朝早くからのお弁当の準備や送り迎え、そして閉会式までの長時間にわたる子どもへの支援、試合中の大きな声援、本当にありがとうございました。子どもたちの力になりました。心より感謝申し上げます。

明日はとよしん杯にテニス部が出場します。

2月22日(土)は、「とよしん杯中学校ソフトテニス大会」にソフトテニス部が出場します。

今日は、明日の試合に向けて、試合形式で練習を行っていました。審判も生徒が行っていました。写真を撮っている時間は15分程度でしたが、それだけでも手がかじかんで体が冷え切るほどの寒さでした。前芝は風も強いので、こんなに強い風と冷えた空気の中がんばっている生徒のことを本当に立派だなと感心しました。

明日はどんな結果になるかわかりませんが、これまでの練習の成果が発揮できるように声援を送りたいと思います。

3年生にとって最後の委員会活動の日でした。

2月20日(木)今日は、3年生が参加する最後の委員会でした。振り返りを3年生が読んだり、3年生から後輩へこんな委員会にしてほしい、こんな活動をしてほしいという願いを届けたりして、締めくくりの会を委員会ごとに行いました。保健委員会では、3年生の代表生徒が、担当の先生と1・2年生の後輩に向けてエールを送ったり、感謝の気持ちを伝えてくれたりしたそうです。うれしいですね。

3年生は、いよいよ授業も給食も来週で全て終了となります。いろいろな意味でよい締めくくりをしてほしいと思います。

今日は3年生のお祝い給食でした!!

2月18日(火)は、3年生のお祝い給食でした。お祝いイチゴゼリーとお赤飯が出ました。大きいおかずの中にも花形のはんぺんも入っていたそうです。感想を書いてくれた生徒がいるので紹介します。なんとレビューの★の数までつけてくれました(笑)

【お赤飯について】

〇小豆と米の良いところを取り入れた一品でした。

〇お赤飯は、いつもより質感があり、もちもちした感じを楽しめた。たまに口の中に混ざってくる、豆も米とのかみ合わせで単体以上のおいしさがにじみ出ていた。ただ、お祝いの定番だが、好き嫌いがすごく分かれるので、余ってしまったのが残念だった。(レビュー★★★)

【お祝いイチゴゼリーについて】

〇春の酸味を感じるイチゴゼリーと口の中を包み込むクリームの相性がとてもよいデザートでした。一口一口かみしめて食べました。今日は、豪華な給食でした。

〇開けてすぐに真っ赤なゼリーの上に白い桜の花が浮かべてあるのが「いとをかし」。白いクリームと一緒にゼリーを食べてもよいし、ゼリー単体でもおいしい。ゼリー単体だとイチゴの酸味がゼリーとしての甘さに昇華されており、とても食べやすかった。お祝いとしても、とても特別感があり、うれしかった。(レビュー★★★★★)

3年生の給食終了は、2月28日(金)です。残り8回の給食を味わって、楽しんでほしいです。

3年生の技術・家庭の授業では・・・。

2月18日(火)3年の技術の授業では、「プロロボ」の組み立てが完成し、今はそのプログラミングに挑戦しています。プロロボについているタッチセンサーがコースの壁に当たると向きを変えるようにプログラミングをします。単純なコースと複雑なコースがあり、決められた秒数内でゴールできるようにプログラムを修正しながら、試行錯誤を繰り返しています。今のところ、複雑なコースをクリアできたのは1・2組合わせても2人だけです。今日が最後の技術の授業になる2組は、最後の最後でがんばって2人がクリアできました。おめでとうございます!

そして、1組は家庭科の授業で、乳幼児のおやつの試食を行いました。幼い頃に食べていたおやつに目を輝かせて、懐かしがりながら食べていました。2月27日(木)・28日(金)には、自分がつくったおもちゃを持って前芝保育園に保育実習に出かけます。楽しみですね。

ワックスがけ作業を行いました。

2月17日(月)の授業後に、各教室と特別教室のワックスがけ作業を行いました。整美・ボランティア委員会の皆さん18名だけでなく、整美・ボランティア委員会の呼びかけで集まったボランティアの皆さん16名の合計34名で行いました。

今日の掃除の時間には、教室にあるものをすべて廊下に出し、床をほうきで履き、水拭きや乾拭きをしてくれました。メラミンスポンジで床の汚れをこすってとっている学級もありました。

授業後には、ワックスをモップで床全体に塗ってくれました。水はとても冷たかったのですが、不平不満を言わずに、モップとバケツをきれいに洗って片付けまでしっかり行ってくれました。最後に家庭科室に集まったときには、自分たちの仕事ぶりや達成感に、自然と拍手が沸き起こり、和やかな雰囲気で活動を終了することができました。

今日は、生徒全員で学校の床をきれいにしてくれたと思います。本当にありがとうございました。ボランティアで授業後まで残ってくれた生徒の皆さんもありがとうございました!

3年生の奉仕活動の振り返りを紹介します。

2月14日(金)今日は、3年生の奉仕活動の振り返りを紹介します。3年間過ごした学校への感謝や後輩への思いのこもった振り返りが多く、とてもうれしく思いました。

〇3年間の思いを込めて、これで終わりかと思うと心が苦しかったですが、汚いところがきれいになっていくのがとても嬉しかったです。

〇3年間使ったところを一生けんめい掃除できてよかったです。

〇3年間過ごした学校に奉仕できてよかったです。きれいになってすごくうれしかったし、気持ちが良かったです。1時間では足りないくらいでした。

〇「めんどくさい」「だるい」と最初は思っていたけど、やっていくうちにきれいになっていって、少しずつ「めんどくさい」「だるい」と思わなくなり、「もっともっときれいにしたい!」と思い始め、友達と協力して3年間の感謝の気持ちを表せました。

〇3年間お世話になった校舎をきれいにできてよかったです。きれいになった校舎を後輩に残せてよかったです。

〇すごく気持ちよかったです。お世話になった学校をきれいにする。楽しすぎる!何なら来年も参加したいです!!

〇何年間も掃除されていなかったのか、虫の死がいやほこりがすごかったです。今回の奉仕活動で少しはきれいになって、後輩が快適に運動できるようになったと思います。

〇普段掃除を行うことがない躍進館の上の窓を掃除したのですが、汚すぎて驚きました。でも、みんなで力を合わせて掃除をしたことで、だいぶきれいになりました。これからもこの学校で生活していく後輩たちのためにも、日頃の感謝を込めてきれいにすることができてよかったです。後輩たちにはぜひこの学校を大切に、そして毎日の掃除をしっかりやることを心がけてこれからも過ごしていってほしいと思いました。

3年生が奉仕活動をがんばりました。

2月13日(木)今日は、3年生の奉仕活動でした。3年間お世話になった学校へ感謝の気持ちを込めて、体育館、躍進館、部室棟、校舎1階の窓ふき、廊下や手洗い場の床磨き、生徒会室前のじゅうたんなど、各分担箇所に分かれて50分間掃除を行いました。強風のため、残念ながら運動場の砂運びや慰霊碑前の落ち葉拾いなどはできませんでした。

50分間が短く感じるくらい、どの生徒も一生懸命に取り組んでくれました。「今からここをきれいにするので、終わりごろまた見に来てください」と言ってくれた生徒もいました。ビフォーアフターの写真も撮ったので、見つけてみてください。また、終了時刻になっても「もう少しきれいにしたい」と言って作業を続けている生徒もいたそうです。さすが3年生ですね!

そして、今日はエフエム豊橋のかたと明輝クリーナーのかたが奉仕活動の様子を取材に来てくれました。その様子は、2月25日(火)の13時からFM豊橋(やしの実FM 84.3MHz)にて放送されます。お時間の都合がつけばお聴きください。

3年生にとっては、中学校生活も残り14日です。充実した時間が過ごせるよう、子どもたちとともにがんばっていきます。

学年末テストが始まりました。(1・2年生)

2月12日(水)今日から3日間、1・2年生は学年末テストです。どの教室でも真剣な表情でテストに臨む生徒の姿を見ることができました。下校時に今日のテストはどうだったかを尋ねてみました。2年生の男子は、聞いた生徒のほとんどが「ばっちりでした」と答えてくれました。反対に女子生徒は「微妙です」「国語が難しかったです」という答えが返ってきました。1年生のある生徒は、「もっとしっかりワークをやっておけばよかった」と反省点を教えてくれました。

残り2日間、下校後の時間を有効に使ってテスト勉強をがんばってほしいです。

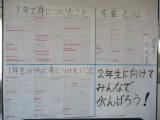

下の2枚の写真は、1年生の教室横の掲示です。新入生説明会の振り返りと、2年生にむけての自覚を高めるための振り返りです。次の学年に向けての準備も進んでいます。

1年生の技術では、木工作品を製作しています。

2月10日(月)今、1年生の技術の授業では、木工作品制作に取り組んでいます。小物入れ付本立てやティッシュボックス付き本立て、マガジンラックなど、10種類の作品例の中から自分の作りたいものを選びました。完成している生徒は、やすりをかけて角を丁寧に削っていました。

完成したら何を入れるかを尋ねると、「ティッシュ」「漫画」「ぬいぐるみ」などの答えが返ってきました。まだ決めていないという生徒もいました。3月には完成品を持ち帰る予定ですのでお楽しみに!!

前芝学校「学校保健委員会」の報告です。

先日、保健だより1月号で、前芝学校「学校保健委員会」の報告をさせていただきました。アンケート調査の結果、平日にメディアを4時間以上使っている小学生が30.3%、中学生は26.3%いることが分かりました。小学生ではゲーム、中学生ではスマホに時間を使っている人が多いです。また、寝る直前まで使っている中学生は38.4%、12時以降に寝ている中学生は19.2%でした。

「今の自分のメディア使用についてどう思うか」という質問に対して、70%近くの中学生が「少しは改善した方がよい」と答えていました。この結果からもわかるように、メディアの時間を減らしたい、改善したいと思っても、なかなか減らせないのが現状です。それは大人にも言えることかもしれません。

メディア・SNS依存には、体だけでなく、心への悪影響もあります。グループ協議でも、メディアの時間を減らすアイデアがたくさん出されました。ぜひご家庭でも話題に取り上げ、家族みんなでメディアの使用時間を減らす取り組みを始めていただけるとよいと思います。

保健だより1月号はこちらほけんだよりR7.1月号.pdfです。子どもたちの考えたメディア時間を減らす楽しい工夫も掲載されています。ぜひご覧ください。

いじめを生まない環境づくり(1年道徳)

2月5日(水)2月4日(火)1年生の道徳の授業では、「全国子どもいじめサミット」に参加した生徒がいじめについて問題提起をし、いじめが起こらないようにするための環境づくりについてグループ内で協議し、最後に意見交換を行いました。

話し合いを終えて、振り返りには、「ちょっとした誤解からトラブルにつながってしまうことがあると思ったので、伝え方や相手がどうとらえるのかを考えて話したいと思った。」「自分が関わってなかったら、放っておく意見だったけど、周りの意見を聞いて、いじめがあったら困っている人に寄り添うことも必要なのかなと考えました。」などの記述がありました。また、「インターネットでは相手の表情や気持ちが見えないので、誤解を生まないように慎重にやり取りするようにしたい」というネットトラブルに関することや、「人によって考えや価値観がちがうので、いじめをなくすのは難しい」という本質に迫る部分について記述している感想もありました。

最後に提案者が、「今日の話し合いで出た意見をこのクラスでも実践し、いじめを生まない温かい環境をつくっていきましょう。」とまとめてくれました。

柔道の授業では、試合を行っています。(1年体育)

2月5日(水)体育の柔道の授業では、これまでに受け身を4種類、投げ技を2種類、固め技を3種類学習しました。今日は、固め技を使って試合を行い、審判の練習も同時に行いました。固め技は、上四方固、横四方固、袈裟固のいずれかを使います。柔道のルールを覚え、礼儀を重んじた公正な態度や事故防止に必要な行動などを学習するために、生徒自身も審判を行うそうです。「先生、今日一本取ったよ」と嬉しそうに話してくれる生徒もいました。

柔道の授業の最後には、団体戦も行うそうです。けがも多いので、安全に配慮しながら、日本固有の伝統と文化に親しむとともに、礼儀作法や相手への思いやりなどを学んでいってほしいと思います。

最後は正座して礼をし、柔道着をきちんとたたみ、敷き詰めた畳を片付けて終わりました。

マツの剪定をしています。

今、校内のマツの剪定をしていただいています。校舎の前の築山にあるマツなど17本のマツの剪定をお願いしていますが、お一人でやっているので、6日間はかかると聞きました。剪定は、とても繊細で大変な作業だと思いました。

前芝中学校の築山にマツを植えたときから50年以上も同じかたが剪定をしてくださっていたそうです。そのかたが昨年2月に亡くなられ、そのお弟子さんが引き継いでくださっています。

前芝中のマツはかなり老木だそうです。でも、同じ人の手で、愛情をこめて剪定してきてくださったおかげで形もよく、健康に保たれています。きれいに樹形が整えられたマツは青空によく映えていました。

花壇の花々もきれいに咲いて、春の訪れを感じさせてくれています。

「少年の日の思い出」の感想交流(1年国語)

1年生の国語では、「少年の日の思い出」という物語の学習をしてきました。学習のまとめとして、①全体を読んだ感想 または②クジャクヤママユを僕がつぶしてしまったときの気持ち のどちらかについて一人一人が原稿用紙に感想を書きました。その発表会が2月3日(月)4時間目と4日(火)5時間目に行われました。

どの生徒もみんなのほうに身体を向けて聞き取りやすい声で発表することができました。自分の経験を例に挙げて気持ちを想像したり、自分の思いを短い言葉でまとめたりするなど、表現方法も工夫していました。感想交流をとおして、様々な見方や考え方を知るよい機会となりました。

「夢をかなえた先輩に学ぶ会」の第2回目の振り返りを紹介します。(2年生キャリア教育)

2月4日(火)今日は、「夢をかなえた先輩に学ぶ会」の第2回目の振り返りを紹介します。いよいよ3年生になり進路選択が近づいてきている2年生の皆さんにとって、将来について、生き方について考え、学ぶことができたようです。

〇どのような状況でこの仕事を選ばれたのかや、これからどう進んでいけばよいのかなど、たくさんの素敵なお話をありがとうございました。目標に向かっているときに失敗しても大丈夫だと聞き、安心しました。

〇どんなに小さくても一つ一つ積み重ねで目標に近づくという言葉がとても心に響きました。勉強は苦手だけれど、目標を決めて将来のために努力していきたいなと思えました。

〇今日のお話を聞いて、命を扱う仕事に少し興味が湧きました。夢を目標にして、その目標に向かって計画を立てられるよう頑張ろうと思えました。

〇「できないことを考えるよりも、どうしたらできるかを考える」ことなど、塩野谷さんの経験からのお言葉が強く印象に残りました。

〇夢を目標にするということがとても印象に残りました。計画を立て、失敗をどんどん重ねて学んでいくということを忘れず生活していきたいと思えました。

〇いろいろお話をしていただいて、うずらのことや命のことについて考えを深めることができました。タカのぴーちゃんとも触れ合わせていただけて、とても楽しい時間を過ごすことができました。

〇養鶉業のお話を通して、将来のことを深く考えようと思えました。私はやってみたいことなどをよく思い浮かべるのですが、それを一つに固めて目標とし、一つ一つ頑張ることを積み重ねていきたいと思います。

〇豊橋はうずらの生産量が日本で一番多く、全国でうずらの農家は25か所しかないことに驚きました。私も将来の夢があり、その夢をかなえるために計画を立てたいと思いました。

〇「勇気」と「可能性」を感じることができました。今思っている小さな夢やきっかけが、将来の自分につながるとわかりました。これから一歩一歩勉強や運動で努力し、自分の夢を叶えたいです。

〇夢を叶えるためには目標をもって計画を立てて、小さなことでも少しずつ進んでいくことが大切だとわかりました。

第2回「夢をかなえた先輩に学ぶ会」で養鶉業を営んでいる塩野谷様が来校されました。(2年生キャリア教育)

2月3日(月)今日は、1月27日(月)にも行われた「夢をかなえた先輩に学ぶ会」の第2回目として、前芝校区で養鶉業を営んでいる塩野谷和昭様にお越しいただき、お話をしていただきました。10月の職場体験学習の際に、生徒が選んだ事業所の中になかった第一次産業ということで、今回依頼をしました。

養鶉業(ようじゅうぎょう)のお話だけでなく、どのような状況でこの仕事を選んだのか、これから生きていくうえで大切にしてほしいことなどを、とても丁寧な言葉でわかりやすく伝えてくださいました。「命を扱う職業」の大変さと面白さが伝わってきました。また、がんばってきた自分のことを「良い賞はあげられないかもしれないけど、努力賞くらいはあげられるかな」という言葉がとても印象に残りました。

塩野谷様の素敵な言葉を子どもたちも大切に受け取り、振り返りに書いてくれました。後日紹介させていただきます。野鳥を追い払う目的で飼っているタカの「ぴーちゃん」も遊びに来てくれました。前芝中3年の息子さんが名付け親だそうです。ぴーちゃんは終始ご機嫌で、子どもたちが優しく撫でると喉を鳴らしてくれました。

王様ドッジを行いました。(3年1組体育)

1月31日(金)3年生の体育では、これまでの総まとめとして、クラス全員で楽しめる種目をみんなで出し合い、順番に行っています。3年1組では、これまでバドミントン、スポーツ鬼ごっこ、ボールを複数個使ったドッジボールなどを行いました。今日は体育館で王様ドッジを行っていました。相手チームにわからないように王様を一人決めて、王様が当てられたら負けというゲームです。ドッジボールが大好きな3年1組は、毎回盛り上がるそうです。

寒空のもと、あいさつ運動をがんばっています。

1月31日(金)早いもので2025年がスタートして、ひと月が経ちました。今週は寒波の影響で寒い日が続いています。そんな中でも、前芝中生は毎週金曜日の朝のあいさつ運動をがんばってくれています。今日も全校生徒の半分以上が参加し、さわやかなあいさつで登校する児童生徒を迎えてくれました。

入学説明会がありました。

1月30日(木)の5・6時間目に前芝小の6年生とその保護者を対象に入学説明会を行いました。

まず初めに1年生が学校紹介をしてくれました。新入生を楽しませようとこれまで一生懸命に準備を進めてきました。オリエンテーション合宿やフェスタ前芝などの学校行事、授業、学校生活のきまり、部活動などを1年生全員で楽しく紹介してくれました。一人一人の個性が生かされた素敵な学校紹介でした。

次に、学習や生活の話、年度当初に行われる入学式やオリエンテーション合宿などについて説明を行いました。その後、部活動見学を行い、最後に制服の採寸を技術室で行いました。

説明会は1時間以上ありましたが、6年生の皆さんは、とても静かに話を聞くことができていて感心しました。中学校入学を楽しみにしなが、残り2か月の小学校生活を楽しく過ごしてほしいですね。

3年生が体育の授業で卓球をしました。

1月29日(水)3年生の体育では、これまでの総まとめとして、クラス全員で楽しめる種目をみんなで出し合い、順番に行っています。これまで、3年2組では、スポーツ鬼ごっこ、バドミントン、アルティメットなど様々な種目に取り組んできました。今日は、卓球を躍進館で行っていました。8台の卓球台を使って、楽しく打ち合いをしていました。先生が卓球部の生徒に挑戦しましたが、残念ながら負けてしまっていました。さすがに卓球部の皆さんはうまかったです!

「マナー講座・夢をかなえた先輩に学ぶ会」の2年生の振り返りを紹介します。

今日は、「マナー講座・夢をかなえた先輩に学ぶ会」の2年生の振り返りを紹介します。マナーだけでなく、今後の進路や将来に向けて、そして、自分の生き方まで考えを巡らせている振り返りもあり、感心しました。教職員だけでなく、できるだけ多くの大人の思いや考えを知ることも、スポンジのような吸収力をもった子どもたちには必要なことだと改めて感じました。

〇マナー講座では、意味から知って姿勢や礼の仕方を教わることで納得することができました。受験までに自分のものにしていきます。

〇今日学んだことは、来年の入試での面接、それから大人になってまで行えるように意識していきたいなと思いました。そして、仕事についてでは、自分の選択肢を増やすために、その夢にたどり着くまでの経路を逆算して、それに近づけるようにしようと思いました。改めて未来につながる話をしてくださり、ありがとうございました。

〇いろいろな人の人生のすごし方を聞かせてもらったときに、もしかしたら自分の夢が大きく変わったりチャンスはまだあるということを知れてとてもよかったと思いました。

〇一年は短いから心配だけど、この一年を上手に使って将来に向けて必要な礼儀を身に付けられるようにがんばろう!と思えました。

〇かたくなり過ぎずに将来の選択について考えることができ、正直楽しかったです。今のうちから勉強、特に外国語をがんばり、手札を自分で増やしていこうと思えることができました。

〇僕はよく人の目を気にして発言できなかったり、人に言われたことをベースにして考えてしまったりするので、今回のお話で少し自信をもつことができました。

〇自分の夢や、どう生きたいのかを、これからは胸を張って言えるようにしたいです。

〇マナー講座では初めて知ることだらけでした。そして、マナーとは、相手の気持ちを害さないことで、相手が気持ちよいと感じるものだと知ったので、日頃から使うようにしていきたいです。

〇人生においてミスを恐れず、チャレンジすることへの大切さがわかりました。成功をするために、自分から相手にアピールをして、相手から出してもらったチャンスをつかむ、その繰り返しだとわかりました。

〇マナーについては、最初自分をよく見せるためのものと考えていたけど、相手のためにしてることだということが分かり、今後の参考になりました。

トートバッグが完成しつつあります。(1年家庭科)

1月28日(火)の3時間目に1年生の家庭科の授業を参観しました。

今、1年生の家庭科では、リバーシブルトートバッグを作っています。生地の色も持ち手のデザインも自分で選び、自分だけの世界に一つだけのトートバッグです。イニシャルや好きなものなどを刺繍している生徒もいました。作り方がわからない場合は、同じグループの子どもたち同士で教え合う姿をたくさん見ることができました。

もうすぐ持ち帰ると思いますので、お楽しみに!

「令和6年度 全国いじめ問題子供サミット」に参加しました。

1月25日(土)に「令和6年度 全国いじめ問題子供サミット」が東京都の文部科学省で開催され、本校から生徒1名、教員1名が参加しました。

本年度のサミットのテーマは、「いじめを生まない環境づくり ~私たちの視点から学校内・学校外で何ができるか~」です。

午前は、ポスターセッションで全国から抽選で選ばれた学校の発表を2校見学しました。午後は、前もって課題が決められていて、それについて考えてきたことをもとにグループ協議を行いました。その後、各グループの発表を聞き、最後にゲストのなだぎ武さん(吉本興業所属)のご講評を聞きました。

代表として参加した生徒が、自主的に振り返りを書いてくれて、翌月曜日に提出してくれたので、紹介します。

〇グループ協議に参加してみて、僕たちのグループでは、個性的なメンバーが集まり、お互いに意見を交わしていく中で、「コミュニケーション」「雰囲気」「愛ある言葉」を大切にしていきたいと思い、それぞれの頭文字をとって、「こふんあいす(古墳アイス)」というワードを作ることができました。今回のサミットを通して、いろんな学校がいじめを減らす行事を行っているとわかりました。前芝中でも、アンケートを定期的に行うなど、本当に小さなことでもいいので、少しでもいじめが減らせるようにしていきたいです。目指せ!!いじめゼロの前芝中へ

いじめ問題について、せっかく全国の小中学生と意見交換をしてきたので、全校集会で発表の場をもち、全校生徒で一度考える場をもちたいと考えています。

「マナー講座・夢をかなえた先輩に学ぶ会」(第1弾)

1月27日(月)の5・6時間目にキャリア学習の一環として「マナー講座・夢をかなえた先輩に学ぶ会」の第1弾を行いました。今回の講師は、キャリア教育アドバイザーの永田桂子様です。永田様は、前芝中出身の先輩で、前芝校区にお住まいです。子どもたちは、2時間ともよい姿勢で集中して話を聞くことができました。

5時間目のマナー講座では、どうしてマナーが大切なのかという話から始まり、お辞儀の仕方、座り方、ノックの仕方などを、理由とともに、子どもたちの腑に落ちるように話をしてくださいました。実践では、頭だけ下げるのではなく、きちんと腰から曲げることができていて、永田先生も感心していました。

6時間目は、「夢をかなえた先輩に学ぶ会」として、お話を聞きました。永田先生は、いろいろな職業を経験し、活動もされてきました。講話の中で、人生は自分の思い描いたようになるものではなく、壁にぶつかったりアクシデントが起こったりしても、自分が努力し続けることで必ず次の道が開けることを教えていただきました。また、やりたいことを発信し続けると、必ず情報が向こうからやってくるとも話されました。

中学生の皆さんの人生はまだまだこれからですね。今日教えていただいた「常に努力し続けること」「前を向いてすすんでいくこと」を、ぜひ大切にして日々の生活を送ってほしいと思います。

振り返りは後日紹介します。

掃除もがんばっている前芝中生です!

1月24日(金)今日は、1・2年生の掃除の様子を紹介します(3年生は私立高校の一般入試のため、3時間授業で下校でした)。

水が冷たくても雑巾で拭き掃除をしている生徒や、椅子を移動させて机の下側まで掃いている生徒、手洗い場の排水溝の掃除をしている生徒もいて、感心しました。1年生の手洗い場では、「見てください!こんなにピカピカになりました。手が写るんですよ!」と話しかけてくれた生徒もいました。

多くの生徒が自分の役割をしっかり果たしている姿がとてもうれしかったです。

「どうたくん」をリニューアルします。

1月17日(金)の3年生の総合の時間に、卒業プロジェクトの一環として、「どうたくん」のリニューアル作業を行いました。

平成27年度前期の生徒会の皆さんが制作したかわいい「どうたくん」をプロジェクトメンバーが丁寧に骨組みからはがしました。どうたくんの背中側には、当時の生徒会メンバーの名前も書いてあります。はがしたどうたくんを、もう一度つなぎ合わせ、元通りのどうたくんになりました。これは、どうたくん1号として飾ったり、骨組みにかぶせて使ったりする予定です。

3年生の有志の皆さんがこれから、卒業記念品として制作に取りかかります。完成披露は、2月27日(木)の3年生を送る会です。今から完成披露が楽しみです。

「ストーリーテリングの会」の2年生の振り返りを紹介します。(最終)

今日は、「ストーリーテリングの会」の2年生の振り返りを紹介します。

〇ストーリーテリングは、本の読みきかせとは違って、絵がないので、お話を聞きながら場面を想像することが楽しいなと思いました。今回聞いたお話も全ておもしろかったし、語り手の方も長い文章を覚えるだけでも大変なのに、しっかり感情も込めて話すことができていてすごいなと思いました。楽しい時間をありがとうございました!

〇今日は僕たちのためにとてもおもしろい童話の素話をしてくださってありがとうございます。話を聞いていくうちに、物語に溶け込んだかのような感覚になりました。絵がないので、頭の中で物語を想像するのがとてもよかったです。「むかでの医者むかえ」は短編でしたが、とてもおもしろかったです。

〇普段読まない話ばかりで新鮮でとても面白かったです。登場人物が話しているところで、実際にその人が話しているように感情が吹き込まれていて、物語を頭の中でいろいろと想像できて楽しかったです。語りがとても耳に入って、残りやすくて、話にすぐにひきこまれてしまいました。

〇「ストーリーテリングの会」の会を楽しみにしていたので、今日お話を聞けてよかったです。語り手の方が話を想像しやすいように語ってくださったので、話を想像しながら楽しむことができました。「びんぼうこびと」と「死神の名付け親」がとくにおもしろくて、気になったので、その本を借りて、他の話も読んでみます。小学生の頃から毎年楽しませてくださりありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

〇どのお話もとてもおもしろく、とても楽しかったです。みんなのために前芝中に来ていただいて、ありがとうございました。そして、本を見ずにお話をしていてとてもすごいなと思いました。また手遊びもとてもおもしろかったと思いました。

「ストーリーテリングの会」の1年生の振り返りを紹介します。

1月21日(火)今日は、「ストーリーテリングの会」の1年生の振り返りを紹介します。

【1年生】

〇イタリアや日本、グリムなどいろいろな国の昔話を聞くことができてとても楽しい時間が過ごせました。お話に引き込まれていくようなすてきな声で情景を思い浮かべながら聞くことができました。おもしろくてつい笑ってしまう場面や少し怖くてぞっとするような場面もありました。すてきな時間をありがとうございました。

〇お話の内容が頭に入りやすかったです。しっかり私たちの目を見て表現までしてくれてうれしかったです。

〇話し方が上手で話の中の世界に入れた気がする。知らない話だったけど、声の強弱や音程を変えることで表現がたくさんあって、わかりやすかったです。貴重な体験ができてよかったです。ありがとうございました。

〇ぼくは本を読むのが苦手なんですが、語り手のみなさんは物語を全部暗記していてすごいです。ぼくもこれから本を読む機会を増やしていきたいです。

小中合同の「前芝学校 学校保健委員会」がありました。

1月20日(月)の授業後に小中合同の「前芝学校 学校保健委員会」がありました。小中の保健委員、中学校の生徒会役員、小学校の運営委員が参加し、「メディアの使い方を見直そう」をテーマに話し合いを行いました。事前に児童・生徒全員にアンケートをとり、その調査結果を保健委員さんがパワーポイントを使って発表してくれました。その結果をもとに5グループで話し合いを行いました。

グループ協議では、メディアの時間を減らす方法について活発に意見が出され、小学生の意見も聞きながら、出された意見をホワイトボードに書いてまとめました。

全体発表では、2年生がわかりやすく発表してくれました。「ルールを親と一緒に決める・見守り設定をする」「メディア以外に楽しいことを見つける」「充電器で制限をかける」など、様々な意見が出されました。「ロック画面を心に刺さる言葉にする」というおもしろい意見もありました。

最後に学校薬剤師の伊藤先生から、「ゲーム障害」についての話を教えていただき、メディアの使い方を見直していこうという気持ちを高めることができました。

メディアの使い方については、子どもだけの問題ではなく、我々大人も含めて社会全体の問題として考えていかなければならないと思います。ご家庭でも使い方のルールも含めて一度話題に出していただければうれしいです。

ストーリーテリングの会の振り返りを紹介します。(3年)

1月20日(月)今日は、「ストーリーテリングの会」の3年生の振り返りを紹介します。この「ストーリーテリングの会」は、前芝保育園や前芝小学校では「ぽっぽの会」として毎年取り組んでいるので、3年生の生徒にとっては一番長い子で12年目になる馴染みのある活動です。卒業を控えた3年生の子どもたちには、特別に谷川俊太郎の「生きる」という詩を贈っていただきました。子どもたちの振り返りには、「お話ろうそくの会」のかたへの感謝の気持ちがたくさん述べられていました。

〇自分の知らない話を聞くのがいつも楽しみで、今日も新しい話を聞けてものすごくうれしかったです。グリム童話や日本昔話は自分で読むことが少ないので、すごく新鮮で楽しかったし、面白かったです。いつもストーリーテリングの会のときに様々な話を聞かせてくれてありがとうございました。

〇ストーリーテリングがこれが最後なのが寂しいです。「おはなし」という話は、最初は「ん?」ってなったけど、話が進んでいくと、「あー!」ってなりました。だけど最後のオチは思っていないようなオチで個人的にめっちゃすごいと思いました。今日でお話のろうそくの会ともお別れだけど、願い事が最後にかなうとうれしいです。本当にありがとうございました。

〇初めて聞く二つの話は、どんな展開になるのか想像できなくて、とてもおもしろかったです。小学生のころから楽しませていただき、ありがとうございました。

〇9年間お話をしてくださり、ありがとうございました。小説を読むときとは違い、目ではなく、耳から入ってくるお話は頭の中でとてもイメージしやすかったです。昔話、特に外国の昔話はあまり読む機会がなかったので、触れることができてよかったです。

〇普段自分から本を読むことがないので、ストーリーテリングの会のような物語に触れる機会ができたのは、自分にとって少し本や物語に興味をもつきっかけになりました。文字が苦手なので、言葉でわかりやすく、雰囲気まで伝わってきました。

〇私は9年間ぽっぽの会やストーリーテリングの会の時間を楽しみにしていて、今日が最後なのが不思議に思いました。今日はありがとうございました。

〇9年間わたしたちにお話をしてくださり、ありがとうございました。受験の時期でピリピリしやすい心をリラックスさせることができました。今日話していただいた中で「浦島太郎」が印象に残りました。昔から知っているお話ですが、中学生になって改めて聞くと昔と違った見方ができて楽しかったです。

「豊橋おはなしろうそくの会」のみなさんによる「ストーリーテリングの会」がありました。

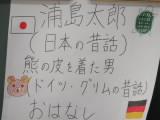

1月17日(金)今日は、1時間目に「ストーリーテリングの会」がありました。「豊橋おはなしろうそくの会」のかたが今年も8名来校され、学級ごとにろうそくの会のかたが準備してくださったお話を3~4話聞きました。「ストーリーテリング」というのは、素話(すばなし)のことで、絵本や紙芝居を使わずに、語り手が「ことば」だけでおはなしを伝えます。

どの教室も静かな雰囲気で、それぞれの生徒が、耳から入ってくる「ことば」だけで頭の中に映像を思い浮かべ、想像しながら聞いている様子が伝わってきました。物語の世界に入り込み、身を乗り出して聴いている生徒もいました。

ろうそくに火を灯して始まる物語。そして、最後には子どもたちが火を吹き消します。そのときに願い事をすると、その願いが叶うと言われています。今日がちょうど誕生日だった3年生の生徒は、ろうそくを吹き消したときに、みんなから「誕生日おめでとう」と声をかけてもらったそうです。素敵な話ですね。

今回は、図書委員さんがお話のプログラムを画用紙に書いて黒板に掲示したり、講師のかたを教室に案内したりするなど、大活躍でした。言葉遣いも丁寧で、とても立派な態度で接待ができました。ありがとうございました。

<今日は、図書委員さんたちの活躍の写真が中心です>

柔道着を着て柔道の学習をしています。(1・2年体育)

1月15日(水)今日は、2時間目に2年生、3時間目に1年生の柔道の授業がありました。両方とも柔道着を全員が着て授業を受けていました。授業が始まる前からみんなで畳を敷きつめ、次は柔道着に着替えて帯を締め、決められた隊形で整列します。なるべく早く授業が開始できるように協力して準備をしています。さすが中学生ですね。

今日は、2年生は前転や後転、側転、手押し車などを行った後に、受け身の練習として、一番基本の後ろに倒れる「後方受身」の練習を行いました。思い切り手をついて、後頭部、腰、背中を衝撃から守る方法です。頭を打たないように、必ず帯のところを見ることを繰り返し練習していました。1年生も見に行ったときには、「後方受身」の練習を行っていました。座った状態から、中腰、立った状態と段階をおって練習を繰り返しました。

「もう終わり?」と残念な声が聞かれるほど、子どもたちは楽しく授業に参加していました。畳に裸足なので寒いですが、子どもってすごいですね!

【2年生】

【1年生】

園児が喜ぶおもちゃ作りの発表会を行いました。(3年)

1月14日(火)今日の4時間目に、家庭科の授業で3年1組で幼児向けに制作したおもちゃの発表会を行いました。主にフェルトを使って、幼児が安全に楽しく遊べるおもちゃを作りました。

発表の時には、生徒一人一人が、自分がつくったおもちゃのアピールポイントを説明しました。中には、遊びを実演したり、「~~の発達のために」といったように授業で学習した内容を発表に入れ込んだりした生徒もいました。おもちゃの一例を紹介すると、弁当箱、サッカーボール、ハンバーガー、花びらのある木、オセロ、サンドイッチなどなどです。

2月下旬には、保育園で園児と一緒に遊ぶ予定です。作ったおもちゃで園児たちが笑顔で遊ぶ姿がたくさん見られるといいなと思います。(3年2組は12月に終わりました。HPに掲載できずにごめんなさい)

3学期から1・2年生は柔道の授業が始まります。

1月10日(金)1・2年生の体育は、3学期から柔道です。今日は、2年生の体育の様子を参観しました。躍進館に子どもたちが畳を敷いて、柔道の授業を行います。

今日は、礼の練習でした。「左座右起」(左足から座って、右足から立つ)の作法で、座る→礼→立つという練習を繰り返し行いました。整然と並んで立つ姿、座る姿は、とても美しかったです。一説によると、この「左座右起」というのは武士の考え方で、左腰に刀を差していたので、いつでも刀が抜ける体制を保つためだそうです。

次回からは柔道着を着て行うので、その様子はまた後日お伝えします。

冬休みの喜寿苑ボランティアの振り返りです。

1月10日(金)今日は、喜寿苑ボランティアの振り返りを紹介します。子どもたちが想像以上のことを感じ、学んでくれていることをとてもうれしく思います。

〇職員さんや利用者さんなど、たくさんの人と交流することができました。さらに、職員さんたちは、利用者さんが過ごしやすいような話し方など、工夫をしていたのを見て、老後も安心して暮らしていけるような工夫があってすごいと思いました。

〇おじいちゃん、おばあちゃんとたくさん話したり遊んだりして楽しかったです。また、クリスマスボランティアに参加して、子どもたちとも一緒に話したり作ったりしてとても楽しかったです。とても楽しい体験をありがとうございました。

〇最初は利用者さんとのコミュニケーションがあまりとれなかったけど、何度か話していくうちにだんだん仲良くなることができました。この体験を生かし、人付き合いの場面でもこういうことがあると思うので、本当に良い学びができました。ありがとうございました。

〇前よりも利用者さんと積極的にコミュニケーションをとることができました。車椅子を押すなどの普段できない体験をすることができて、とても充実した時間を過ごせました。利用者さんと一緒に料理したりゲームをしたりして、とても楽しめました。この経験を次の機会に生かしていきたいです。

「尺八と箏の演奏を聴いて」(百人一首大会)

1月10日(金)今日は、百人一首大会(尺八と箏の演奏を聴いて)の振り返りを紹介します。子どもたちは、日本の伝統文化に触れるとともに、和楽器の音色や二つの楽器の音の重なりなどを味わうことができたようです。

【1年生】

〇一つの爪で弾くことも難しいのに、3つの爪で曲に合わせた雰囲気で弾けるなんてすごかったし、尺八と箏が合わさって、とてもきれいな音色になっていて、すごかったです。

〇音がのびやかで、落ち着いた感じの演奏でした。低い音の尺八と音の高い箏がのびやかな音で演奏していて、じわじわと浸ってくるような感じがしました。

〇音楽の教科書でしか見たことのない尺八を見ることができてとてもうれしいです。

〇自分で箏を演奏してみたときと違って、プロはとてもきれいな音色が出せることがすごいと思いました。尺八は、吹いているところを初めて見たのですが、特に低い音がよかったです。

【2年生】

〇今は洋楽器を使用することが多いが、この機会に和楽器の演奏を聴き、和楽器に親しみをもてた。日本の伝統的な楽器の音色を聴くと、温かく、穏やかで、美しいなという気持ちになりました。

〇和楽器の独特な音で心が穏やかになりました。尺八の迫力があり、かすむような音色と、箏の響くような透き通った音色で、日本の曲の伸びだったり、少しねっとりとしたような特徴がある、伝統的な音色だと感じました。

〇音色がすごくきれいで、頭に風景を映し出してくれるような演奏でした。尺八と箏の合わせがすごく上手だと思いました。

〇演奏を聴いて、とてもきれいで、日本ならではの楽器だと思いました。他の国の楽器と違い、優しくきれいな音で、この先も残していくべき伝統だと思いました。

〇日本ならではの演奏だとまず思いました。日本人だからこそ聴いただけで「落ち着く」「迫力がある」と思えることがとてもうれしかったです。それにどっちかがメインではなく、尺八、箏のどちらもきれいな音を重ね演奏していてすごいと思いました。

【3年生】

〇1年生が演奏した「さくらさくら」は優しい音がしてきれいだなと思った。それに対して、プロの人が演奏すると、まるで楽器を歌わせている感じがあって、すごいなと思った。尺八は、他のたて笛とは違う音のかすれなどがかっこいい楽器で、和楽器のよいところだなと思った。

〇尺八の演奏は、音が低いところもちゃんと音が出ていてきれいでした。私が特にすごいと思ったのは、高い音がまっすぐきれいに出ていたところです。箏は、尺八の演奏と合わせて演奏していたので、二つの楽器の音がきれいに聞こえました。

〇演奏を聴いて、箏はとてもきれいな音色で爪を3つ使っていて、授業でやった箏よりも演奏が速くて凄いなと思いました。尺八ではリコーダーとは違う自然の音のような音色でした。尺八と箏の演奏を聴けてとてもよかったです。

〇たった二つの楽器で様々な風景や気持ちを表現することができると知ることができました。私たちも授業で箏を弾いたことがあるので、あそこまで弾けるすごさが実感できました。

3学期最初の給食です。

1月9日(木)3年生は今日と明日が中学校生活最後のテストです。そして、3学期最初の給食です。給食のメニューは、ごはん、サバの照り焼き、ざくざく煮(福島県の郷土料理)、牛乳です。最近の給食は週に1回は魚のメニューが出ます。

12時5分から給食準備開始でしたが、10分過ぎに行ったときには、どの学級も給食準備が終わっていて、食べ始めていました。本当に準備が早いです。2年1組は、残食が出ないように一口キャンペーンを自主的に行い、残ったものを少しずつみんなで食べるという工夫をしていました。自分たちで考えて、よいと思ったことを学級で取り組めるなんて、とても素敵なことですね。

今日の給食の時間も笑顔がいっぱいでした。3年生は明日もテストです。がんばってください!

百人一首大会を行いました。

1月8日(水)今日は、百人一首大会でした。初めに、1年生の有志による箏部(この日だけ活動!)7名が「さくら さくら」を箏で演奏してくれました。全員の息が合っていて、素敵な演奏でした。その後、前芝校区にお住まいの尺八演奏者の加藤様、そして、豊橋市で教室を開いて生徒に教えたり出張演奏などの活動をしたりしている為国様が来校され、尺八と箏で「六段の調べ」「春の海」の2曲を演奏してくださいました。生徒たちは本物の和楽器の音色に真剣に耳を傾け、日本のよき伝統文化に触れる貴重な機会となりました。

続いて、百人一首大会を行いました。12グループに分かれて前半戦を戦います。その戦いで多くの枚数をとった生徒9名が後半のグランドチャンピオン大会に出場しました。前半戦で一番多くとった生徒は23枚でした。グランドチャンピオン大会に出場しない生徒は、後半戦もそのまま前半のチームで戦いました。

結果は、1位が14枚とった小島日和さん(3年)、2位が松山さくらさん(2年)、3位が相澤瑠奈さん(3年)と塩野衣央さん(1年)でした。おめでとうございます。

前芝小学校も1年生から5年生までは20首ずつ、6年生は100首すべて覚え、1月中旬には学年ごとに大会をしているそうです。中学校では全学年で戦うので、1年生にも優勝のチャンスがありますね。

この様子は東海テレビやティーズ等でも放映されます。ぜひご覧ください。

【東海テレビ】本日夕方「ニュースONE」15:43~19:00の1コーナー

【ティーズ】初回放送1月14日(火)18:00~、19:45~、22:00~

1月15日(水)7:00~、12:00~、15:00~

週末号 1月18日(土)8:00~、13:00~、19:00~

1月19日(日)8:00~、13:00~、19:00~

3学期始業式を行いました。

1月7日(火)今日から3学期です。子どもたちの笑顔がたくさん学校に戻ってきました。1時間目に始業式を行いました。2・3時間目は学級活動でした。

1年生は、近くの席の人と冬休みの思い出を話していました。机の向きを変えて大きなグループを作って挙手制で順番に話しているグループもありました。楽しい話で笑い声があちこちから聞こえました。

2年生は、3学期の目標を書いていました。生活・学習だけでなく、クラスのために何をするかという目標も書いていました。宿題が終わっていない生徒も少しいて、必死に取り組んでいました(笑)。

3年生は、絵馬に願い事を書いていました。「志望校に合格できますように」と書いている生徒がほとんどでしたが、「志望校に合格して友達がつくれますように」と、ずっと同じ人間関係の中で過ごしてきたので、入学後に友達がつくれるか不安だと話してくれる生徒もいました。中には、「漢になる」「身長を伸ばす」など、自分の切なる願いを書いている生徒もいました。

久しぶりの再会で、どの学級からも笑顔と笑い声があふれていました。今日も子どもたちからたくさんの幸せをもらいました。

喜寿苑ボランティアに参加しました。(第3弾)

今日は、冬休み最終日ですが、午前中に2名、午後からは4名の生徒がボランティアに参加してくれました。

午前の様子を参観に行った際には、高齢者のかたに広告で作るごみ箱の作り方を教えてもらって、二人ともごみ箱づくりをしていました。その後、口や体の体操を行いました。そして、お昼ご飯も近くなったので、テーブルの上をきれいに拭いたり、手の消毒をしたりしました。ご飯やすまし汁を盛り付け、各テーブルに配膳するお手伝いもしました。

指示されなくても行動できる場面や、お年寄りのかたがたの前で大きな声で話す場面などを見ることができ、とてもうれしく思いました。冬休みボランティアも明日が最終です。のべ37名の生徒の皆さん、ご協力ありがとうございました。

ハンド部の部活動始めです。

1月6日(月)今日は冬休み最終日です。あすから3学期です。

ハンドボール部は、今日が「部活動始め」でした。休み明けとは思えない軽やかなステップや跳躍を見せてくれました。スピードが速くて、ほとんど写真のピントが合っていませんが、跳躍の高さだけでも伝わってくれると嬉しいです。

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。生徒の皆さん、保護者の皆さま、そして校区の皆様にとって幸多き一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

喜寿苑ボランティアに参加しました。(第2弾)

12月27日(木)今日は、喜寿苑ボランティアの午前の様子を見に行きました。

今日は、喜寿苑の忘年会の日でした。鍋に入れる具材の準備や野菜をゆでたりお米を炊くこと、机を消毒してお皿を配るなど、4人で手分けをして、指示にしたがいながらテキパキと働いていました。

途中、「ぱ」や「か」などの音を発声して口の運動をするトレーニングを行い、4人で並んで進行しました。

準備が完了してからは、忘年会を始める合図を4人でして、配膳をし、お代わりがいるかどうか聞きに行きました。生徒たちも自分で調理した鍋や、おにぎりを食べました。

全員でやるべきことを協力して行い、お年寄りのかたや施設のかたを含めた全員で楽しい時間を過ごすことができました。

今年のHPも今回が最終となります。読んでくださった皆様、本当にありがとうございました!!

皆様にとって2025年も幸多き一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

喜寿苑ボランティアに参加しました。(第1弾)

12月26日(木)今日は、喜寿苑ボランティアの様子を見に行きました。

夏休みに行った喜寿苑ボランティアを冬休みも行うことになりました。12月23日(月)の午後から12月30日(月)の午後まで、1月は6日(月)・7日(火)午後の8日間です。今回は、のべ35名の生徒が参加してくれます。ほとんど1年生の生徒です。1年生は2学期に総合で福祉体験学習を行ったので、夏とはまた別の生徒が応募してくれました。

今回は、小学生ではなく、高齢者限定の介護ボランティアです。26日(木)の午後は、中学生が前に立ち、簡単な体操をしたり、頭の体操で日付や曜日、天気、昼食の献立のクイズを出したりしました。その間に手の空いている生徒は、おやつと飲み物の準備をしていました。それが終わると、みんなでかるた大会をしました。中学生が読み札を読み、読んでいない生徒は、お年寄りの横についてヒントを出したりしていました。

日頃見ることのできない生徒の表情をたくさん見ることができました。会話があまりできないかた、耳が聞こえづらいかた、体がかたいかたなど、一人一人のお年寄りの様子を見ながら、適度な距離で手助けができました。特に、話すのは大きな声でゆっくりしないといけないので、普段の友達との会話とは全く違います。どれ一つとっても、子どもたちにとっては貴重な経験になると思います。

1年生の音楽の授業では、箏(琴)の学習をしています。

1年生の音楽の授業では、箏(琴)の学習をしています。前芝中には7面(7張り)あり、チームを作って交代で練習をしていました。演奏者以外は、教科担任が指示を出したわけでもなく、楽譜の数字(箏は、弦の番号で楽譜が書いてあります)を歌のように読み上げていて、楽しい雰囲気の中、練習に取り組んでいました。

1月8日(水)の百人一首大会では、立候補してくれた代表生徒6名が箏を舞台で演奏してくれることになっています。地域に住むかたの尺八と箏の演奏もあります。今からとても楽しみです。そして、今年の百人一首大会は、グランドチャンピオン(3年連続1位)の生徒が卒業したので、今年はだれが1位になるのかわかりません。冬休みに覚えて、チャンスをものにしましょう!!

市民館でクリスマスサンタのブーツづくりのボランティアを行いました。

12月24日(火)今日は、市民館で中学生がクリスマスボランティアを行いました。1・2年生7名の生徒が参加してくれました。喜寿苑さんの企画「一緒に作ろう!」で、小学生と一緒にサンタブーツを作るのを手伝うボランティアを行いました。

当日は、小学生が20名、地域の高齢者の方が6名参加していました。中学生は各机について、作り方を教えたり、手伝ったりして、あっという間に完成させました。どの生徒も自分のサンタブーツを後回しにして、小学生のブーツを作ってあげていました。弟や妹の分まで作っている子もいました。最後の最後に自分のブーツを完成させ、片づけをして、終了しました。多世代が交流できる素敵な会でした。そこに参加している中学生も準備からお手伝い、そして、最後の片付けまで、とても立派でした。ありがとうございました!

代表者会によるレクレーションを行いました。(3年)

12月20日(金)の6時間目に、3年生は代表者会によるレクレーションを行いました。種目は、「キンボール」です。バランスボールくらいの大きさのボールを使って、相手がヒットしたボールが床に落ちる前にキャッチするゲームです。キャッチできなければ1点が相手に入ります。キャッチできた場合は、ヒットする人以外が素早くボールを支え、相手のいないところを探してヒットします。守備側はコート内を守れるように広がって守ります。

チームで作戦を立て、点を取るための方法を考え、どんどん工夫しながらゲームが進化していきました。運動が苦手でも楽しむことのできるスポーツだと思いました。どんなことでも楽しむことのできる3年生は、今回も大盛り上がりで、一人一人が活躍し、受験勉強の合間の楽しい時間を過ごしました。

銅鐸鑑賞第3弾(最終) 3年生の振り返りを紹介

今日は、銅鐸鑑賞第3弾(最終)として、3年生の振り返りを紹介します。

3年生も真剣に話を聞き、伊奈銅鐸の歴史的価値をしっかり学ぶことができました。レプリカの銅鐸を鳴らすことのできるコーナーが設けられていたのですが、多くの子が吊り下げられた銅鐸を鳴らして、弥生時代の音色を味わいました。中には、合格祈願をしている生徒もいました。さすが受験生ですね(笑)

〇前芝中学校の周りには銅鐸以外の弥生時代の石斧や土器、人骨などのいろいろなものが出土していると知った。銅鐸はその時代に合わせて大きさや形など、いろいろなものが変化していったことも知った。銅鐸についてもっと知りたいと思った。

〇どうたくんが身近にキャラクターとしているけど、本物の銅鐸を今日見ることができてよかった。青くなっていたりするのはさびで、本当は十円玉の色をしていたということを知らなかったので、そこが一番驚きました。

〇銅鐸の歴史なんか調べたらわかると思っていたけれど、生で銅鐸や土器を見ると、新しい発見があり、授業で習ったものを実際に見ることができるという気持ちでとても興奮しました。

〇銅鐸について前芝に住んでいながらも知らないことが多かったので、銅鐸の種類や見つかった当初の話を聞くことができ、学びを深めることができてよかったです。

〇銅鐸の歴史を知ることができ、とても貴重な体験をしたので、少しでも銅鐸の知識が増えてよかったです。

〇以前から前芝で銅鐸が出土したのは知っていたけれど、実際に本物を見てみて、思ったよりも小さめだったけど、しっかり重さがあることを知り、びっくりしました。前芝村から出土した伊奈銅鐸は、三遠式の中でもエース級に形がよいもので、そんなものが100年前にここから出土したと思うと、改めて前芝ってすごい場所だったんだなと感じられました。銅鐸の知識がより深まってよかったです。

明日から冬休みです。

12月23日(月)今日は2学期の終業式でした。表彰に続いて、終業式を行いました。各学年の代表3名が2学期の振り返りと3学期に向けての抱負を述べてくれました。自分で決めた目標に向かって前向きに努力したことがわかる内容でした。発表していない生徒も一人一人がしっかり目標に向かってがんばってくれたおかげで、前芝中学校も実り多い2学期になったと思います。ありがとうございました!

3名の振り返りを紹介します。

【1年生の振り返り】

2学期に入り、学校生活の中でいろいろな経験をし、友達との思い出がたくさんできました。なかでも印象的だったのは、バスケ部の新人戦です。私は9月の新人戦に向けて、夏休みに熱心に練習しました。特に守備の付き方やパスの仕方など、基本的な部分に力を入れて頑張りました。そして、どうしたらシュートが入るのか、先生にアドバイスをもらいながら一生懸命に取り組みました。本番では、チームのために活躍することはできなかったけれど、最後まであきらめずにやりきれてよかったです。来年の新人戦では、少しでも良い結果を出せるように、今まで以上に積極的に取り組んでいきたいです。

また、2学期に入ってから、少しずつ勉強にも力を入れるようになりました。1学期の期末テストでは、あまり良い結果を出すことができませんでした。なので、2学期の中間テストでは、良い結果を出すために、その日に学んだことはその日のうちに復習するように心がけました。テスト週間には、時間を有効に活用できるように、今まで以上に熱心に取り組みました。その結果、中間テストで今までより良い結果が出せて嬉しかったです。3学期には学年末テストもあるので、そこでまた良い結果を出せるように、冬休みには今までの復習をするなど、上手に時間を使って学習していきたいです。

【2年生の振り返り】

私が2学期に頑張ったことは、苦手な教科の勉強です。1学期の期末テストで理科の結果が、あまりよくありませんでした。この結果になった理由は、ワークを繰り返し解かなかったことだと考えました。これを踏まえて、2学期の中間テストでは、ワークをテスト週間前から少しずつ解き始めました。そして三周目の途中まで解いた状態でテストに臨むことができ、目標を達成することができました。これを維持できるようにテストの反省をして次のテストに生かしていきたいです。

次に3学期への抱負です。私は、後期から級長という学級をまとめる立場になりました。以前から、やってみたいという気持ちがありましたが、自分にできるのかという不安が大きかったり、なかなか行動に移す勇気がなかったりとできていませんでした。学級の一人として貢献したいという思いと、周りの人の後押しで挑戦を決意しました。しかし、現状はこれといった活動ができていないと強く感じています。このままではいけないので、3学期では学級のために何ができるか、何をするべきなのかを考えて行動することを意識して過ごしていきたいと思います。

【3年生の振り返り】

私が2学期にがんばったことは三つあります。

一つ目は、漢字検定です。漢字を覚えるのが得意だったので挑戦してみようと思いました。合格を目指して受験する級の問題集を購入し、毎日30分以上勉強しました。特に苦手な熟語の構成や四字熟語は辞書やインターネットで詳しく調べました。勉強の成果もあり、無事合格することができました。

二つ目は受験勉強です。部活動が終わり、より勉強に集中する時間が増えました。志望校も決まり、志望校合格に向けて、毎日1学期のころ以上に勉強するようになりました。自分の苦手を克服するために授業で分からないところがあったら先生に質問したり、家に帰ってからその日の授業内容を復習したりするなど、苦手をなくすためにがんばりました。受験まであと1か月くらいしかないので、冬休みを大切に志望校合格に向けてこれからもがんばりたいです。

三つ目は、フェスタ前芝です。中学校生活最後の文化祭なので全力で楽しもうと思い、準備から本番までがんばりました。特に準備では小道具作りや本番のゲームの説明をがんばりました。小道具作りでは一つ一つ丁寧に作ったり、小学生の子も理解できるようにわかりやすく説明したりするのをがんばりました。最後のフェスタ前芝を楽しむことができ、いい思い出をつくることができてよかったです。

豊橋市美術博物館へ銅鐸鑑賞に行きました。(第3弾 2年生の振り返り)

今日は、12月19日(木)に行った銅鐸鑑賞の振り返りを紹介します。2年生の振り返りです。歴史的価値のある銅鐸が出土した前芝のことを誇りに思う2年生の振り返りに感動しました。

今回の銅鐸学習を通して、「ふるさと前芝」を愛する気持ちがますます高まってくれているとうれしいです。

2年生は、普段の授業どおり、真剣に学芸員さんの話に耳を傾け、自由時間にも積極的に質問して学びを深める姿がありました。また、レプリカの銅鐸を鳴らすことができるコーナーでは、整然と1列に並び、順番に銅鐸を鳴らしていたそうです。

〇銅鐸は元々楽器だったということに驚きました。お話に、当時金属は珍しいもので神秘的に感じたのではないかとおっしゃっていて、確かに今のように、身近になかったら、神とか遠くにあってよくわからないものに近い何かなのではと私も思いました。銅鐸が私の中ではそんなに有名なものではないと思っていたけれど、出土が少なく、価値が非常に高いと知り、驚いたし、自分の通っている学校で見つかって誇らしいというか嬉しくなりました。

〇前芝は銅鐸がすごいと知っていたけれど、今回銅鐸を鑑賞し、もっとすごいものなんだなと強く思いました。トップクラスに大きいし、重いと分かったし、模様が細かくて驚きでした。そして、伊奈銅鐸は何年経っても知れ渡るようになってほしいと思いました。今回学んだことを他に人にも伝えていきたいです。

〇一度知ってからの2回目だと、すごく見方が変わりました。今回は文様や割れた銅鐸をよく見て考察してみたりと、考古学者気分で楽しく学べました。銅鐸を知ることで、前芝への愛着が強まりました。そして、銅鐸への考えも変わりました。よい経験になりました。まだまだ銅鐸は埋まっていると思うので、見つけたいです。

〇前芝にはこんなにもすばらしい銅鐸が3つもあったことへの誇りが一番です。そして、他の三遠式銅鐸や近畿式銅鐸を見ましたが、伊奈銅鐸が一番すごかったです。シンプルながら「大きい」「形を保っている」「重量がある」という3つの条件をもっている伊奈銅鐸が見れたことと、ここまですごいものが出土されたこの学校を誇りに思いたいです。

写真は2年生の銅鐸鑑賞の様子です。

豊橋市美術博物館へ銅鐸鑑賞に行きました。(第2弾 1年生の振り返り)

今日は、12月19日(木)に行った銅鐸鑑賞の振り返りを紹介します。1年生の振り返りです。

【1年生】

〇銅鐸を見てみると思ったことや考察できることがたくさんあって、見ている時間がとても楽しかったです。けっこう時間があったけど、あと2時間くらい見ていたかったです。

〇銅鐸には重さや大きさ、模様などがちがったり、種類がたくさんあることが分かりました。発見の仕方も違ったり、この周辺にもたくさん発見されていて、銅鐸のつくり方や歴史についてくわしく知ることができたので良かったです。

〇伊奈銅鐸がどのように出土したのかが分かりました。そして、今では3000~5000万円の価値があると知り、おどろきました。顔のかいてある土器は儀式などに使われていた可能性があると知り、銅鐸にもいろいろな種類があるんだなと思いました。

豊橋市美術博物館へ銅鐸鑑賞に行きました。

12月19日(木)今日は、豊橋市美術博物館へ銅鐸鑑賞に行きました。バスに乗って、学級ごとに行きました。1年生のバスの中は、遠足気分でとても賑やかでした。歌を歌ったり伝言ゲームをしたりして楽しく過ごしました。

豊橋美術博物館へ到着すると、しっかり気持ちを切り替えて、学芸員さんの話を真剣に聴くことができました。学芸員さんの質問にも積極的に手が挙がり、分からないことがあると質問するなど、常に前向きに銅鐸の学習をすすめることができました。「あと3時間はほしい」と言いながら展示物を鑑賞している生徒もいました。生徒会の劇に出てきた人物の肖像画を見つけると、「これ、私が演じた人」と言って嬉しそうに友達に話す姿もありました。

生徒の振り返りは後日掲載します。写真は、1年生の銅鐸鑑賞の様子です。

1ブロック特別支援学級交流会を行いました。

12月18日(水)の2時間目に1ブロック特別支援学級交流会(前芝小スタディ組との交流会)が開催され、中学生1名、小学生8名が参加しました。中学生が司会進行を務め、最初に自己紹介、続いて中学生が黒板に描いた絵(キャラクター)が何かを当てるクイズを行いました。すぐにわかる絵、なかなか正解にたどりつけない絵もありましたが、スタディ組の子たちはがんばって考え、いろんな答えを出してくれました。その後、「輪ゴム手裏剣」で的当てゲームを行いました。手裏剣や的を作るのは大変でしたが、がんばって準備を進めることができました。小学生は、手裏剣が的に当たると大喜びで、次から次へと挑戦していました。

短い時間ではありましたが、久しぶりに会う仲間たちの笑顔があふれる会となりました。

司会を務めた中学1年の生徒は、緊張しながらも小学生が楽しむ姿を見て、人を喜ばせる充実感や満足感を味わうことができました。来年の交流会ではますます成長した姿を見せてくれると思います。お疲れさまでした!

全校で学級目標の振り返りを行いました。

12月17日(火)今日の1時間目に全校で学級目標の振り返りを行いました。1学期にも行い、今回が2回目です。学級目標の達成率とそう考えた理由を個人で考えた後に、グループや全体での話し合いを行いました。その後、3学期の達成率を上げるために何が必要かを考えました。

積極的に話し合いに参加する様子、手を挙げて自分の考えを述べる様子などが見られ、よいより学級になるように、みんなが真剣に考えることができました。

目標達成率は、1年1組(ピース3)60%→73%、2年1組(Enjoy friends time)75%→78%、3年1組(ディープインパクト)66%→82%、3年2組(だしまきたまご)76%→78%と、どの学級も達成率が上がっていました。うれしいですね。

生徒の振り返りを紹介します。

〇2学期はフェスタ前芝もあり、普段かかわりのない人とも話すことができたと強く感じました。機会さえあれば話せる人が多いから、その時話して仲良くなったり、ある程度話せるくらいの関係値が築けたらいいと思いました。

〇△△さんの「自分から話す、意見を出す」という意見は確かに大事だなと思いました。誰も自分からやらなければ何もクラスは変わらないので、自分の意見や思いをもっと自ら話す姿勢を大事にしていこうと思いました。

〇みんな良い事を考えているんですけど、なかなか実行に移せないので、学級会がただ話して終わりになってしまうと思いました。前期と全然変わらないんですもん、「協力する」とか「普段話さない人と話す」とか。だから、僕は実行に移していきたいです。

〇言うだけは簡単なので、どういう場面で実行していけばいいのかを想像して3学期を迎えたいです。実行できるようにこれからも行動していきたいです。

〇僕たちはこういった意見はいっぱい考えることができるけど、外に出すことが苦手なので、これから意識して日常生活を送りたいです。

〇自分自身が意識するという意見が多く出たので、他人任せにすることなく全員で取り組んでいきたいです。

〇2学期を振り返るとクラスでしっかり協力できたと思います。3学期は、卒業の時に「このクラスでよかった」と言えるように自分から行動できるようにしたいです。

3年生は体育でアルティメットディスクを使った授業をしています。

12月16日(月)今、3年生は体育でアルティメットディスクを使った授業をしています。アルティメットとは、アメリカ発祥のフライングディスク(俗に言うフリスビー)を用いたスポーツで、7人対7人で行うチームスポーツです。攻撃側と守備側にそれぞれに分かれて攻撃側は1枚のディスクをパスしながら運び、エンドゾーンを目指しパスを繋いで進めていきます。ディスクを持って走ることはできないので、パスをつなぎ、攻める方向のエンドゾーン内でキャッチすると得点が入ります。守備側は空中に浮いているディスクをはたくか、キャッチする(インターセプト)、もしくは相手のパスが地面に落ちると攻守交代となります。

審判を選手自身が行う「セルフジャッジ」のため、”相手を尊重する心”や”自分たちで競技を進める能力”が鍛えることができるので、そういう効果もあり、徐々に学校の授業でも採用され始めているそうです。

初めてアルティメットの体育の授業(3年1組)を見学に行きました。そこで感じたのは、「運動が苦手な生徒も楽しくできること」「ディスクを追いかけてかなりの運動量が確保できること」「チームで声をかけ合う必要性があること」などがこの種目のよさだなと感じました。

まだ数時間しかやっていないのに、なかにはディスクのコントロールができたり、飛びついてうまくキャッチしている生徒もいました。とにかくみんながしっかり走り回って楽しんでいたのが印象的でした。

1年生も持久走をがんばっています!

12月13日(金)今日は、1年生は、体育の授業で、男子は1,500m、女子は1,000mのタイムを計測しました。男子のあと、女子が走りました。自分たちが走っていないときは、タイムの計測をしながら、大きな声で声援を送っていました。中には、声援を送りながら一緒に走っている生徒もいました。

来週も持久走の授業が続きます。苦手な人もいるかもしれませんが、がんばってほしいですね。

冷たい朝でしたが、あいさつ運動を行いました!

12月13日(金)今日は、空気が冷たい日でしたが、朝からあいさつ運動がありました。中には半袖の制服で参加している生徒もいましたが、今日も元気いっぱいのあいさつを響かせてくれました。

全校集会で生徒会によるお楽しみ企画「〇✕クイズ大会」がありました!

12月12日(木)今日は、6時間目に全校集会がありました。

初めに、理科スケッチ展、小柴記念賞、明るい社会づくりの表彰を行いました。

次に、生徒会によるお楽しみということで、〇✕クイズ大会を行いました。間違えて悔しがったり、復活チャンスが訪れると大喜びしたりするなど、大盛り上がりでした。

クイズの途中で、旧生徒会の3年生にも協力してもらい、伊奈銅鐸発見当時の様子や1回目の銅鐸の里帰りの様子の劇を披露してくれました。新旧生徒会役員の皆さんが、大正時代の様子を想像し、上手に演技をしてくれたおかげで、全校生徒は楽しく銅鐸発見の様子を知ることができました。

また、平成27年度前期の生徒会の皆さんが制作したかわいい「どうたくん」が土の中から登場すると、全校生徒から歓声が上がりました。今まで登場機会がなかなかなかった「どうたくん」ですが、愛らしくて、みんなの目は「どうたくん」に釘付けでした。その劇の中から2問が出題され、最後まで楽しく〇✕クイズ大会ができました。

いよいよ12月19日(木)に銅鐸見学に行きます。2回目の豊橋への里帰りです。楽しみですね。

「銅鐸の国」開催にあたって その5(最終)

12月11日(水)「銅鐸の国」開催にあたって その5(最終)

豊川市教育委員会にお勤めの前田様(前芝出身)から情報をいただき、平成19年(出土から83年)に一度里帰りしていることがわかりました。前芝地区市民館で里帰り展が開催されるまでの経緯が東愛知新聞に掲載されていました。その記事の一部を抜粋して紹介させていただきます。

【伊奈銅鐸里帰り展 於:前芝地区市民館】

今週、ついに伊奈銅鐸の里帰りが実現。大正時代に小坂井村で伊奈で発見、東京国立博物館に収蔵されている銅鐸3点が、初めて〝一時帰郷″する。前芝地区市民館で(平成19年)10月11日から16日、自治会関係者らが「伊奈銅鐸里帰り展」を開き、83年ぶりに地元披露される。

(中略)

発見から約1年後、26年2月に国が購入し、東京国立博物館で展示されてきた。

里帰りを実現させた中心人物は、元前芝校区総代会長の林矩道さん(75)。父から発見当時の話を聞いて興味をふくらませ、「いつか銅鐸を戻したい」と夢を持ち続けた。85年に総代会長になった時、この話を専門家に持ちかけたが、「できるわけない」と一蹴された。

しかし、林さんは、「われわれの世代が銅鐸のことを伝えなければ、いつか忘れ去られてしまう」と決意。豊橋美術博物館の学芸員に協力を求め、昨年(平成18年)12月に国立博物館を訪ねて直談判した。美術品運搬にかかる100万円があれば、実現することがわかり、今年(平成19年)4月に自治会長ら20人が里帰り推進委員会を発足。地元有志から資金を集め、実現にこぎつけることになった。(後略)<2007年(平成19年)9月8日の「東愛知新聞」より>

今回開場式に参加し、前芝出身の前田様にお話を伺えたことで、前芝に一度里帰りしていることを初めて知りました。しかもそれが地元のかたがたの強い熱意があって実現したことであるという事実に、前芝を思う気持ちの強さを感じました。今回の銅鐸鑑賞を通して、生徒たちが地元前芝に誇りをもち、小中一貫校「前芝学校」の15歳の春の目ざす姿である「ふるさと前芝を愛する」気持ちを高めてくれたらうれしいです。

1・2年生は体育の授業で持久走をがんばっています。

12月12日(木)今、1・2年生の体育では、持久走を行っています。「スピードの感覚をつかむこと」「常に自分を超えていくこと」の2つを意識しながら、1周目の記録を2周目で超し、さらに2周目の記録を3周目で超すというようにスピードアップ形式で頑張っています。

持久走は、体力も大事ですが、自分自身との戦いの競技でもあります。1年生も2年生も授業を重ねる中で、一人一人が自分を追い込みながら、限界を突破していく姿が見られるようになったそうです。

12月11日(水)の2年生の授業では、すでに自分が1周を何秒くらいで走れているのか感覚でつかめている生徒もいて感心しました。きっと、持久走が苦手な生徒もたくさんいると思いますが、苦しくてもがんばって走る姿にはやはり心を動かされますね。

2年生の持久走の授業は、残り4時間だそうです。最後のタイムトライアルに向けて、自分自身の弱い部分と向き合いながら一生懸命頑張る生徒にエールを送りたいと思います。

今日は、2年生の持久走の授業の写真です。

「銅鐸の国」開催にあたって その4

12月10日(火)「銅鐸の国」開催にあたって その4

【伊奈銅鐸のこれから】

伊奈銅鐸出土地は「伊奈遺跡」と呼ばれているが、ここでは銅鐸が発見されただけではなかった。出土地点の南にはハマグリの貝層があり、周囲では弥生土器の壺や高坏、ふたなどと、石斧が拾われている。この弥生土器の一部は豊田氏から京都大学に贈られて、現在は同大総合博物館にある。また、驚くなかれ、銅鐸から東へ約15mのところで手足を折り曲げて葬られていた「人骨」が発見されていたので。これを調査された東京帝国大学人類学教室の宮坂先生によると、この骨は12、3歳の子供であるとのこと。ただ、弥生時代の人であるかは残念ながら分かっていない。

銅鐸は、加茂岩倉遺跡(島根県にある銅鐸39個が大量確認された遺跡)でもそうであるように、ほとんどが銅鐸しか出てこない。しかし、ここ伊奈遺跡では、確かに弥生時代の人々が生活していたのだという証があった。ただ、だからといって、どうしてここに銅鐸がしかも3個も埋められたのか、いまだ謎のままである。目の前には三河湾の海が広がっている。あなたにはこの謎が解けるだろうか。<1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号より> 「銅鐸の国」開催にあたって その5に続く

家庭科で調理実習を行いました。(2年生)

12月11日(水)今日は、2年生が家庭科の時間に本年度2回目の調理実習を行いました。メニューは、魚のムニエルと付け合わせのソテーです。

まずは、魚料理をした経験のある生徒が半数近くいて驚きました。その甲斐もあり、どのグループも手際よく、そして楽しそうに調理を進めていました。油を多く引きすぎたり、調味料を多く混ぜてしまったりした生徒もいましたが、とびきりおいしいムニエルとソテーができあがりました。また、盛り付けにもこだわり、見た目からもおいしさが伝わってきました。やっぱり自分で作った料理の味は格別!大満足の2時間でした。

今度はぜひ、冬休みに家でムニエルとソテーを作って、おうちの人のおなかと心を満たしてあげてくださいね!

保護者の皆様におかれましては、材料の準備等で大変お世話になりました。しっかり準備をしてくださったおかげで、どの生徒にとっても充実した調理実習になりました。ありがとうございました。

総合的な学習の時間に、職場体験学習のまとめの発表会を行いました。(2年生)

12月9日(月)に、2年生が総合的な学習の時間に、職場体験学習のまとめの発表会を行いました。今の2年生は、1年生の時からパワーポイントを上手に使いこなすことができていました。それは、小学校の時にタブレットを授業等でよく使っていたからです。自分の伝えたい思いが聞き手に伝わるように、写真だけでなく、文字の大きさや色、背景、アニメーションなどを工夫して作成していました。全員が教室の後ろまで聞こえる声で発表することができていました。なかには、原稿(画面)を見ないで顔を上げて聞き手に話しかけるように発表したり、クイズを出して聞き手をひきつけたり、おもしろエピソードを話したりするなど、楽しく発表を聞くことができました。

あと3人の発表がありますが、その様子は後日お知らせさせていただきます。

「銅鐸の国」開催にあたって その3

「銅鐸の国」開催にあたって その3

【銅鐸発見地の状況】

銅鐸が発見された場所には昭和24年に前芝中学校校舎が建設され、当時の面影はみじんもない。銅鐸出土地点は現在の校舎のわずか南で、植え込みとなっているところである。この前芝中学校の周辺は今は塩見という字名ではあるが、昭和27年度の耕地整理事業完了前は字「塩見塚」と呼ばれていた。中学校の西150mにある前芝共同墓地の場所には、かつてその名の起こりとなったと思われる「塚」があったそうだ。字塩見塚と字松間の畑は、かつては一帯の砂丘で、微地形分類上でも「砂レキ洲」となっている。発見当時以前には所々に小さい砂山が残っていたという。<1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号より> 「銅鐸の国」開催にあたって その4に続く

12月6日(金)「銅鐸の国」開催にあたって その2

12月6日(金)「銅鐸の国」開催にあたって その2

【銅鐸発見後の村の様子から銅鐸が買い上げられるまで】

銅鐸が発見されたことが村中に知れ渡ると、付近からの見物がひっきりなしの状況になった。また、どこからか銅鐸発見の権利を買い取りに道具屋(骨董屋)が来たという記録もある。新聞報道や豊橋市在住の豊田伊三美(珍彦)氏(豊橋趣味會会員・豊橋市編纂委員)の働きかけによって、年が明けた1月15日には元京都帝国大学教授の喜田貞吉博士(法隆寺再建論者として有名)が現地調査に訪れている。博士の調査の結果、横里富三郎さんに銅鐸を掘り出した状態で現地に据えつけてもらい、あの有名な写真(横里さんの前に3つの銅鐸が土の中から見つかった状態を写した写真:豊橋美術博物館にもその写真が展示されています)を撮影した。この11日後の26日には、京都帝大の梅原末治氏と東京帝室博物館の後藤守一氏が続いて来訪された。そして、大正15年2月7日、3個の銅鐸は1,200円(大正11年当時、お米10㎏が3円21銭、ビール大瓶1本45銭)で買い上げられ、東京帝室博物館(現在の東京国立博物館)に納められている。<1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号より> 「銅鐸の国」開催にあたって その3に続く

【横里さんが銅鐸を掘り出した様子を再現したときの写真】

久しぶりに青空のもと、あいさつ運動を行いました。

12月6日(金)久しぶりに毎週のあいさつ運動が青空のもと行われました。校門の両側に立ち、小中学生が登校する両側であいさつをしている光景は毎回いいなあと思いますが、それが青空だと200%増しで素敵な光景になります。前芝の子どもたちがつくり上げてくれたすばらしい伝統です!

「銅鐸の国 伊奈銅鐸出土100年」開催にあたって その1

12月5日(木)「銅鐸の国」開催にあたって その1

豊川市教育委員会にお勤めの前田様より貴重な情報を提供していただきました。1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号のコピーです。せっかくなので、生徒や保護者の皆さま、地域の皆さまにも共有したいと思い、HPで随時発信していきたいと思います。

【銅鐸発見時の様子】

今から100年前の大正13年12月22日(月)、雲一つない快晴。宝飯郡前芝村の横里富三郎さん(当時24歳)が近所の北河馨さん(あるいは親の横里豊平さん)とともに朝から小坂井村大字伊奈字松間171番地の麦畑へ大八車を引いて土砂の採掘に出かけていた。作業を始めてしばらくたった午前8時から8時半頃、横里さんが振るう鍬の先が「カチリ」と音を立てたので、そこを掘ると、地面から80cmほど下に青色の金属が砂の中から現れ、これを掘り出してみると、高さ74cmの釣鐘の形をしたものが出てきた。お昼をはさんで、午後1時前後には前芝村の林豊治さんも畑の耕作土をはねるために居合わせ、さらに北に30cm2離れたところで2個(ともに高さ80cm)見つかった。その日は3人でこの銅鐸を林さんの家へ持ち帰ることにした。<1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号より> 「銅鐸の国」開催にあたって その2に続く

くしくも、この銅鐸が発見された12月22日ではないですが、およそ100年後の12月19日(木)に前芝中学校の全校生徒がその銅鐸を見学に行きます。100年前の出来事に思いを馳せながら、3つ並べられた銅鐸に何を感じてくれるのか楽しみです。

今週は、11日(水)からテスト週間になります。中間テストでの反省や課題を生かして、テスト対策に取り組みましょう。12日(木)は5時間授業で委員会があります。いよいよ今週は梅雨入りの発表がされそうです。じめじめした天候が続きます。体調管理に気をつけて、今週もがんばりましょう!メディチャレも月曜日から始まります。メディアとの付き合い方を考えるよい機会にしてください。ご家庭のご支援とご協力をお願いいたします。

玄関の「どうたくん」は昨年度の3年生の卒業制作です。どうたくんも運動会バージョンです。

愛知県豊橋市前芝町塩見1

TEL:0532-31-0507

FAX:0532-34-1681

Mail:maeshiba-j@toyohashi.ed.jp

こちらのQRコードからもご覧

いただけます。

【愛知県教育委員会公式X(旧Twitter)のお知らせ】

愛知県教育委員会では、公式X(旧Twitter)を運用しております。

県の教育施設やイベント情報等を随時発信しますので、ぜひご覧ください。

アカウント名

愛知県教育委員会@aichi_kyoiku