【連絡】

令和6年度 学校の様子

修学旅行2

10月31日(木)1日目の夕食。しおりを見て、時間どおりに全員集合。楽しく会食しました。食事後は、係の子たちが準備したレクリエーションタイム。このときのために、みやげ店でサングラスやシカのカチューシャを購入した子たちもいました。みんなを楽しませたいという思いの強さを感じました。笑い声があふれる楽しい時間を過ごしました。

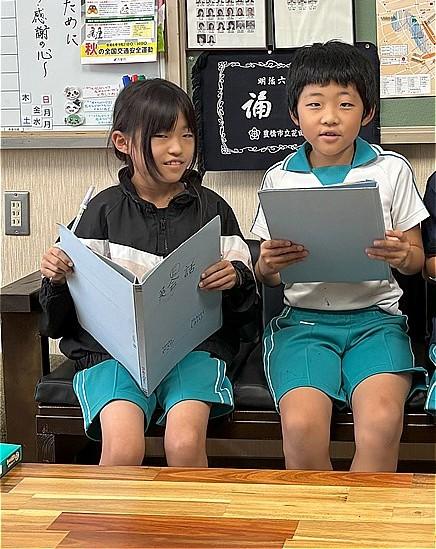

修学旅行1

10月31日~11月1日は、6年生が待ちに待った修学旅行の日です。出発式では、代表2名が力強く「最高の思い出をつくります!」と誓いの言葉を述べました。京都へ向かう新幹線から和気あいあいとした雰囲気で、楽しくてたまらないという様子が見られ、うれしくなりました。まずは、初日の様子をお伝えします。青空が時おり見える薄曇りの涼やかな天候のもと、仲間と楽しく協力して活動できました。

ダイコンの種まき(2年)

10月22日(火) 中庭で、2年生がダイコンの種まきをしていました。話を聴くと、種は今の3年生がプレゼントしてくれたものでした。手紙には「大切にしてね」「しっかり育ててね」といったメッセージが添えられていました。ミニトマトの次はダイコン。しっかりお世話をしたり、観察をしたりしてください。

子ども造形パラダイス・伸びゆく子どものための作品展

10月19日~20日 豊橋公園で、子ども造形パラダイス(2・4・6年)と、伸びゆく子どもたちの作品展(たんぽぽ学級)が開催されました。どの作品も、一人一人の思いが込められた力作ばかりでした。家でもぜひ展示してくださいね。

光サンドイッチ(3年)

3年生廊下の窓からは、色とりどりのやさしい光、シルエットが浮かび上がっています。3年生が図画工作で制作した「光サンドイッチ」の作品です。個性あふれる作品からは、一人一人の工夫やこだわりが伝わってきます。

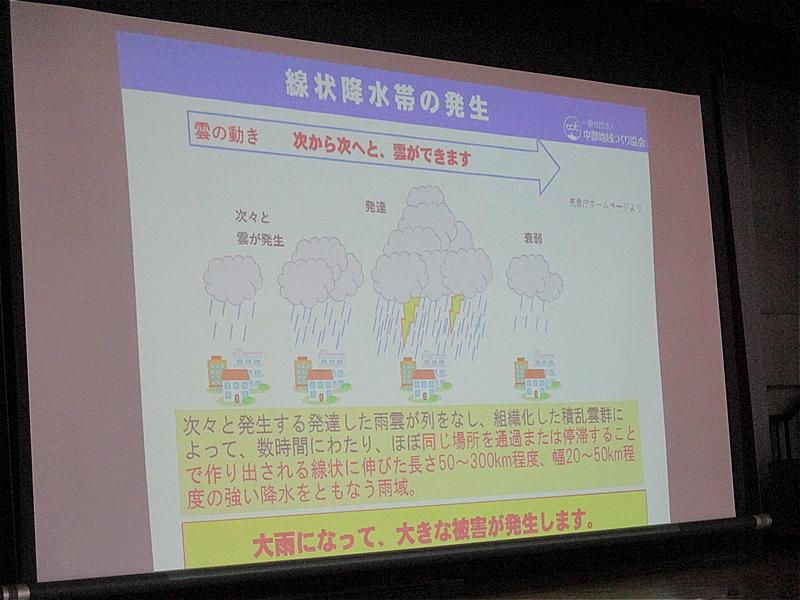

地域の災害への備えを聴きたい!(4年)

10月16日(水) 社会科で防災について学習している4年生。この日は、校区の防災のことを詳しく教えてもらうために、校区自治会長さんを講師にお招きしました。校区防災訓練や災害用の備蓄のことを詳しく教えてもらったり、校区の人々に情報を提供していることなどを聴いたりしました。また、「自治会で取り組んでいる災害への備えには限りがあるので、各家庭で備えておくことが大切です」と話されました。校区自治会長さんのお話をもとに、さらに防災学習を深めていってください。

花田スポーツフェスティバル・5・6年生の活躍

10月12日(土) 花田スポーツフェスティバルでは、5・6年生が大活躍をしました。5年生は、花田小学校初となる応援団をつくり、手作りの応援うちわなどで、全校の友だちを力いっぱい応援してくれました。6年生は、前日の準備、当日の運営に、友だちと協力してしっかり支えてくれました。5・6年生ともに学校のリーダーとして立派な姿でした。

5年生の活躍

10月15日、5年生が翌日の就学時健康診断の準備に、しっかり取り組んでくれました。来年度の1年生であり、ペア学年を組む子たちなので、この仕事は5年生の担当です。おかげで短時間で会場がきちんと準備できました。ありがとうございました。

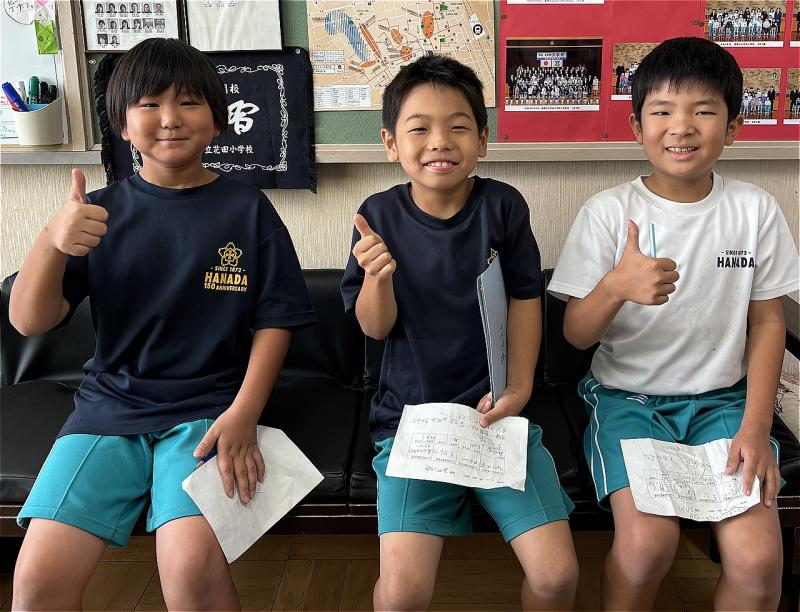

英語で質問させてください!(3年有志)

10月11日、校長室に3年生3名が来てくれました。英会話の学習の一環です。「好きなお寿司は何ですか?」「好きな色は何ですか?「好きな動物は何ですか」と上手に英語で質問できました。どんどん話して聴いて、英語に慣れ親しんでくださいね。

あいさツアー

花田スポーツフェスティバルの前に、生活委員会の活動である「あいさつツアー」が行われました。生活委員の呼びかけに自主的に参加をした花田っ子がグループをつくり、各教室を回ります。気持ちのよいあいさつが交わせるように、あいさつを通してみんなが仲よくなれるようにこれからも「あいさつ」を大切にしてください。写真は、10月11日の様子です。

花田スポーツフェスティバル(全校)

9月12日(土) 美しい青空の下、花田スポーツフェスティバルを開催できました。スローガンに掲げた言葉どおりに、花田っ子一人一人が楽しく力いっぱい演技したり、応援したりしました。たくさんの輝く笑顔が見られました。一人一人が本当によくがんばりました。また、多くの保護者・ご家族・地域の方にご参観をいただき、温かなご声援をいただきました。ありがとうございました。

みんなのために準備をがんばるぞ!(6年)

9月11日(金)1~5年生の下校後、6年生が花田スポーツフェスティバルの準備に取り組みました。出かける前に、1年生一人一人が「準備してくれてありがとう」と書いた心の花カードを届けてくれたので、さらに意欲が高まる6年生。ライン引きや器具の配置の練習、放送のリハーサルなど、運営に必要な仕事に真剣に取り組んでくれました。その姿は、まさに花田小のリーダーの姿でした。明日は、自分たちの演技、運営の仕事、5年生と協力して行う応援などに力いっぱい取り組み、心に残る瞬間をたくさんつくってください。期待し楽しみにしています。

ぼくたちのように応援してください!(5年)

今年の花田スポーツフェスティバルでは、5年生が応援のリーターを務め、低:中学年の子たちを引っ張っていきます。6年生は、フェスティバル全体の運営を担い、手が空いた時に5年生とともに応援をがんばります。

9月11日(金) 5年生は、グループごとに各教室を回り、「ぼくたちの応援の掛け声に合わせて、応援をしてください」と呼びかけ、実際の応援の仕方を教え、練習をしました。5年生の「みんなを応援しよう」という気持ちは、どの教室でもしっかり伝わりました。明日、元気な声がたくさん聴かれることを楽しみにしています。

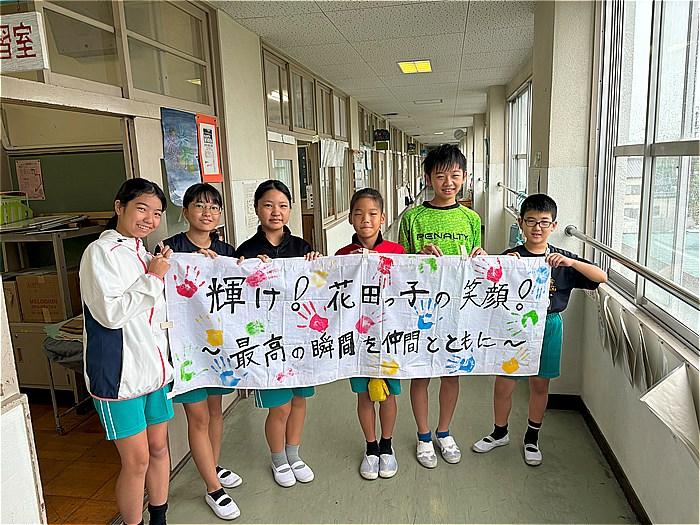

花田スポーツフェスティバルの「みんなの目標」が決定(運営委員会)

花田スポーツフェスティバルで、みんなが目ざすスローガン(テーマ)が、全校児童・職員のタブレットによる投票で決まりました。「輝け! 花田っ子の笑顔! ~最高の瞬間を仲間とともに~」です。プログラムにも記載されています。この横断幕は、運営委員が作成しました。当日、どのように活用されるのか、楽しみにしていてください。運営委員の皆さんへ すてきな言葉に決まりましたね。この言葉どおりの花田スポーツフェスティバルになるよう、花田っ子全員でがんばってください。■詳しくは、児童会だより22をご覧ください。

応援旗を作りました!(6年有志)

10月3日(木)三色の大きな旗を持参して、6年生が校長室に来てくれました。この旗の制作理由などを尋ねると「最高学年として今年の花田スポーツフェスティバルを盛り上げたかったから」「みんなを応援するための応援旗です。この旗でみんなを応援したい」「家の人と一緒に作りました」と語ってくれました。仲間を思うすてきな心と行動力に心動かされました。初めて使う「年月日」を記念に書いてくださいとお願いしました。お店のマークもつけていただくようお願いしました。

当日、青空の下でこの三色の応援旗が力強くはためく様子が目に浮かびます。来年度以降もこの応援旗は引き継がれます。心のこもった応援旗、ありがとうございました。

「帆前掛け」ありがとうございます!(3年)

9月26日(木) 山佐染工所で全員が糊付け体験をさせていただいた「帆前掛け」が、花田小学校に届きました。少し文字がかすれているところがありますが、それがよい雰囲気、味わいになっていますねと、当日お世話になった方からお話をうかがいました。

早速、各クラスで記念写真の撮影会です。とても似合っています。各クラスで大切にしてください。また、羽田まつりが近づいてきました。山佐染工所でつくられた「祭袢天」を見たり、着せてもらったりしてくださいね。毎年、見学だけではなく、子どもたちに記念の「帆前掛け」を贈っていただいています。山佐染工所の皆様、本当にありがとうございました。

教育実習はじまる(実習生)

9月30日(月)から3週間、花田小学校で3人の教育実習生が、教師になるための実習をします。今日は、テレビ放送で自己紹介がありました。2年い組、4年い組、5年は組を母学級として、皆さんと生活をします。3人の実習生は積極的に皆さんと関わったり、話しかけたりすると思います。皆さんも挨拶をしたり、たくさん話をしたりし仲よくなってください。

英語でインタビュー(3年有志)

9月27日(金)昼休みの時間に、3年生が校長室に来てくれました。目的は、英語でインタビュー。「好きな国はどこですか?」「好きなキャラクターは何ですか?」「好きな教科は何ですか?」など、英語で上手に質問できました。学習した英語を、どんどんつかい、慣れ親しんでくださいね。

ピカピカ隊の活動(3年有志)

9月27日(金)の昼休みの時間に、ピカピカ隊が職員室の掃除をしてくれました。2年生から継続して活動しているピカピカ隊の皆さんの自主性、行動力には、いつも感心しています。職員室は、すみずみまできれいになりました。ありがとうございました。

フレンド活動(全校)

9月26日(木) 第2回フレンド活動を行いました。新しいフレンド班のメンバーとも少しずつ打ち解け、運動場・体育館、各教室で、6年生が企画した遊びやゲームで楽しく過ごしました。メンバーをまとめ、楽しく交流できるようにしっかり準備をしてくれている6年生の皆さん。さすがです。2回目の活動なので、1年生もとても楽しみにしていましたよ。これからもリーダーシップを発揮し、活動を進めてください。

山佐染工所の見学(3年)

9月24日(火) 3年生が校区の山佐染工所の見学をしました。今年も帆前掛けの作り方を丁寧に教えていただいたり、明治から平成時代までの「祭袢天(まつりはんてん)」や、様々なデザインの「帆前掛け」を見せていただいたりしました。子どもたちは、一つ一つの説明や職人さんの作業の様子に興味津々でした。また、今年も花田小学校のために特別なデザイン(帆前掛け)を用意していただき、さらに全員に「糊付け」の体験をさせてくれました。でき上がりが楽しみです。ここで学んだことをしっかり深めていきましょう。山佐染工所の皆様、大変お世話になりました。子どもたちのために、貴重な学びの機会をつくってくださり、心より感謝申し上げます。

三遠ネオフェニックスの出前講座(6年)

9月24日(火) 三遠ネオフェニックスの元プロバスケットボール選手による出前講座で、6年生がバスケットの基礎・基本を教えていただきました。一つ一つの動きを丁寧に教えてもらったり、ゲーム形式で元プロ選手とプレーしたりしました。また、プロになるまでのプロセスや夢の実現に大切なことなども話していただきました。6年生にとって貴重な経験となりました。

あいさつツアー2(生活委員会&有志)

9月24日(火)朝 三遠ネオフェニックスの元プロ選手と一緒に、生活委員会主催の「あいさつツアー」が行われました。初めて見るバスケットボール選手の背の高さに、花田っ子は興味津々。一緒に楽しく活動しました。元気なあいさつが校舎内のあちらこちらか聞かれました。■「児童会だより20」ぜひ見てください。

白杖体験(5年・福祉学習)

9月20日(金) 福祉学習の一環として、5年生が白杖体験をしました。アイマスクやタオルなどで目を隠し、白杖を使いながら歩いてみると、想像をはるかに超える恐怖心や移動の困難さを実感しました。体の不自由な方の立場をしっかりと考えながら、これからの福祉学習の学びを深めていってください。

能登半島・現地視察の報告(5年有志)

9月20日(金) 豊橋ランドセル募金組の二人が、校長室に来てくれました。女の子は夏休みに、男の子は9月に能登半島を訪問・現地視察したそうです。二人の行動力はすばらしいなと思いました。女の子は十分に復旧していない街や仮設住宅の様子、募金を贈った蛸島小学校の様子など、多くの写真を見せてくれました。二人とも「何ができるかをしっかり考えたい」と力強く話してくれました。定期的に報告に来てくださいね。

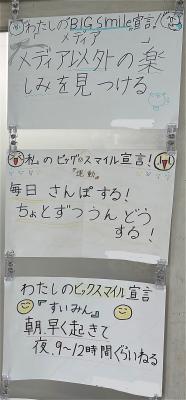

学校保健委員会(5・6年)

9月20日(金) 5・6年生を対象にした学校保健委員会(テレビ放送)を行いました。講師の紹介や生活改善宣言の作成の説明などで、保健委員が活躍しました。まず、養護教諭が8月のスマイル点検の結果と評価を伝え、その後、講師の豊橋市こども保健課の管理栄養士さんのお話を聴きました。早起きの習慣やバランスよい食事をとることの大切さ、昼間に運動し、ぐっすりと睡眠をとることの大切さなどを教えていただきました。最後に、生活習慣を改善するための自分の目標を「宣言」としてまとめました。心身が大きく成長する時期の5・6年生です。メディアコントロールをしながら、よりよい生活習慣づくりに努めてください。

出前講座「防災学習」(4年)

9月20日(金) 4年生が「豊橋市の防災」について出前講座で学習しました。講師の方は、市・防災危機管理課の職員。花田小学校の卒業生でした。災害が起きる前の備えの必要性と市がどのような対応を考えているか、地震などの災害が起きた時にどうすべきか、何ができるかなどについて真剣に考え、学びを深めることができました。

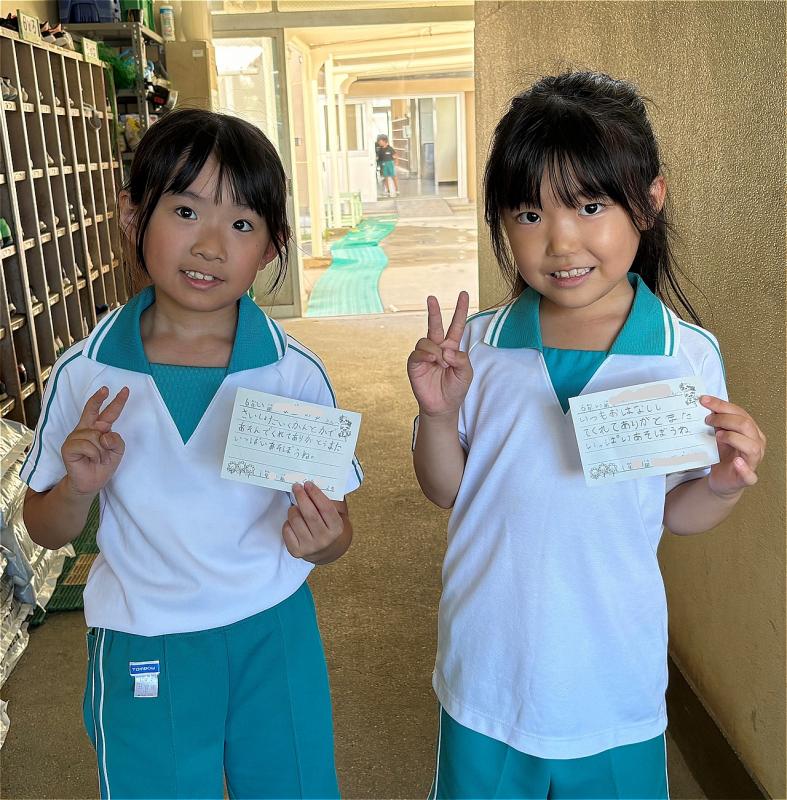

6年生への「心の花カード」(1年)

9月20日(金) 階段前で1年生二人と会いました。どこに行くのかを尋ねると、昨日の第1回フレンド活動のお礼を「心の花カード」に書き、6年生に届けるところでした。カードには「遊んでくれてありがとう」「また、いっぱい遊ぼうね」といった言葉が丁寧に書かれていました。一生懸命に書いたことが伝わってきました。カードをもらった6年生は、とても喜んでくれると思います。これからのフレンド活動で、班の友達とたくさん遊び、話し、仲よくなってくださいね。

食物アレルギー校内研修会(職員)

9月19日(木)午後、豊橋市民病院の医師をお招きし、1.食物アレルギーに関する講話、2.エピペン実習、3.シミュレーション訓練を行いました。1.では食物アレルギーの原因食物に「くるみ、マカダミアナッツ」が加わったことや、アレルギー症状が出た場合の対応方法などを学びました。2.では練習用のエピペンを使った訓練に加えて、学年主任3名が実際のエピペンを打つ実習をしました。打った時の反動・手ごたえ、打つ際の留意事項などを職員で共有しました。3.では職員が児童役・担任役となり、アナフィラキシーを発症した児童に対する対応や連携方法などを実践的に学びました。万が一の際に、速やかに適切な対応ができるよう、今後も定期的に研修を行っていきます。

予告なし避難訓練(全校)

9月19日(木) 予告なしの避難訓練を行いました。休み時間の10:25に、訓練用の緊急地震速報を流しました。教室にいた子は机の下に入ったり、廊下にいた子はその場でダンゴムシの姿勢になったりし、まず一次避難をしました。その後、教師の誘導や指示がない中で、子どもだけで運動場に避難をしました。教師・子どもともに振り返りをし、万が一の時に、適切に安全に避難できるよう今後もこのような実効性ある訓練を実施していきます。

▲音が鳴りやみ、今から避難に動き出します

花田のすてきを見つけよう(2年・生活科)

9月18日(水) 2年生が5つのグループに分かれて、校外学習を行いました。羽田八幡宮・羽田保育園・大塚公園・ザリガニのいる用水路・染物工場・ケーキ屋・豊橋駅などを訪問し、意欲的に見学したり、聞き取りをしたりしました。■この学習では、14名の保護者の方にご協力をいただき、子どもたちの安全を見守っていただきました。■また、元・花田小学校の校長先生にもお手伝いをいただきました。皆様にご協力をいただいたおかげで、2年生一人一人が意欲的に探究学習を進めることができました。ありがとうございました。■9月27日の学校公開日の4時間目にも、2年生は校外学習を行う予定です。ご協力をいただける保護者の皆様、当日もよろしくお願いいたします。

▲花田小学校の元校長先生に元気にあいさつ「よろしくお願いします」

アカハライモリ(6年)

9月17日(火) 6年生が校区で見つけた、とても珍しいアカハライモリを学校に持って来てくれました。用務員さんがすぐに専用台と表示を用意し、職員室前の廊下で展示しています。朝や休み時間には、多くの子が興味深く観察しています。

スズメバチの巣の駆除(ハチ部会)

9月17日の夕刻にスズメバチの巣を発見し、すぐに注意喚起の表示等をしました。19日夕刻には、市内用務員のハチ部会(本校の用務員もメンバー)4名が駆除をしてくれました。駆除した巣は自然史博物館に寄贈され、巣の解体ショーなどに使われるそうです。ハチ部会の皆さん、暑い中ありがとうございました。

自転車安全教室(3年)

9月18日(水)に、3年生の自転車安全教室を実施しました。市の安全生活課の方や交通安全指導員さんから、正しいヘルメットのかぶり方や安全な自転車の乗り方などを教えていただきました。3年生は真剣に話を聴けました。自転車に乗るときは「正しく」ヘルメットをかぶる、飛び出しは絶対にしないなどの約束を守り、交通事故にあわないように気をつけてください。友達同士でも声を掛け合えるといいですね。安全教室に関わっていただいた皆様、ありがとうございました。3年生保護者の皆様には、どんなことを学んだのか、ご家庭でお子さんにぜひ聴いてください。

学校訪問

9月13日(金)豊橋市教育委員会の課長補佐・指導主事の2名が来校し、学校の様子を参観していただきました。■真剣に学習に取り組む姿、自分の考えをしっかり発表する姿、友達の発言をしっかり聴く姿、身を乗り出して友達の様子を見ようとする姿など、花田っ子のよい姿を取り上げ、ほめていただきました。■また、このよい姿を支える教師の支援や授業準備、事前の指導の確かさなどを評価していただきました。■指導・助言を踏まえて、これからも花田っ子の学力の定着・向上、主体的・対話的に学習深めようとする姿勢の育成に努めていきます。

▲栄養教諭さんのアドバイスを聴きました

ペットボトルキャップ回収大作戦!(結果)

9月9日(月) 運営委員が全校で集めたペットボトルキャップの数量を確認しました。約87.5㎏。約437,452個も集まりました。これは、約50人分のポリオワクチンに相当します。運営委員からは「1万個を目標にして、4万個以上も集まった」「みんなの協力がうれしかった」「活動してよかった」「たくさん集まったので、多くの子をポリオから守れる」などの声を聴くことができ、達成感を感じているようでした。国際貢献となる活動に花田っ子全員で協力し、取り組むことができました。一人が集めたキャップは少ないかもしれませんが、全校が力を合わせると大きな数(力)になりますね。

牛乳パックのリサイクル(お礼)

9月5日のリサイクルボックスの様子です。お子さんに持たせたり、保護者の方が持参したりしていただき、多くの牛乳パックが集まっています。ご協力ありがとうございます。校内で保管しておき、11月16日(土)の資源回収(持ち寄り)に出すようにします。今後もご協力をお願いいたします。

給食ワゴン用のスロープ(用務員制作)

9月3日(火) 低学年の子どもたちが、給食用ワゴンをスムーズに運べるように、用務員さんがスロープを改良し設置してくれました。反対側の校舎入口には工事業者が制作したスロープが設置されています。段差による運びにくさが解消され、とても助かっています。

夏休みのチャレンジの報告(5年有志)

9月4日(水)、やしの実FMの小学生ラジオCMコンテストで「特別賞を受賞しました」と、5年生が報告に来てくれました。このコンテストは、東三河の小学生が地元企業を見学し、見聞したり感じたりしたことをもとに、プロが使う機材を使ってCM作りに挑戦するというものです。取材先は新幹線の「軸ばね」を製造している会社。完成したCMは「ばねに命を吹き込む」など、生き生きとしたすてきな言葉で表現されていました。夏休みのこのチャレンジは心に残るよい経験になりましたね。これからも機会あるごとにチャレンジしてください。

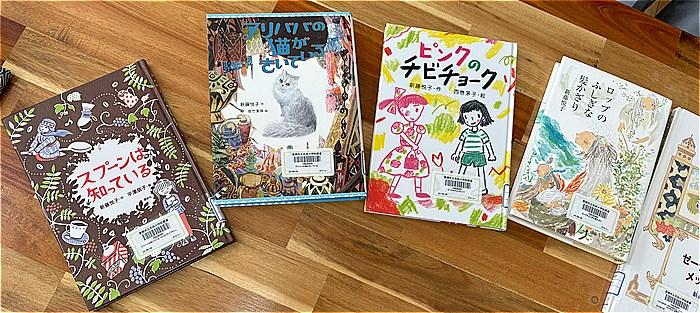

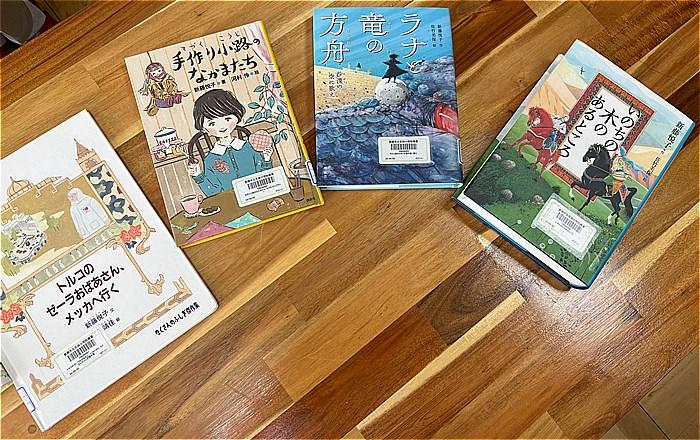

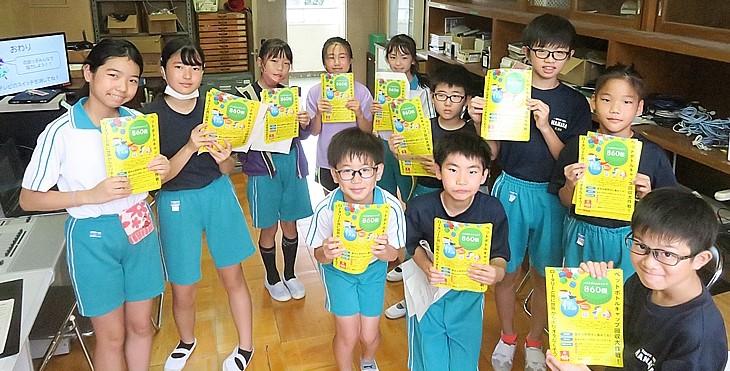

花田小学校へ書籍の寄贈(豊橋ロータリークラブ様)

9月4日(水)豊橋ロータリークラブの方から、ペットボトルキャップ回収大作戦への協力のお礼として、書籍を寄贈していただきました。ありがとうございました。書籍は「豊橋ふるさと大使」を務めている、児童文学作家・新藤悦子さんの作品です。また、令和7年1月15日に、新藤悦子さんの講演会を花田小・体育館で開催します。読み聞かせもしていただけるそうです。楽しみですね。書籍は、図書館に特設コーナーをつくります。ぜひ読んでください。

ペットボトルキャップ回収大作戦(児童会)

9月3日から6日まで、5・6年運営委員が各教室を回り、ペットボトルキャップの回収をしました。夏休み中、花田っ子が活動に協力し、たくさんのキャップを学校に持って来てくれました。そのおかげで、回収用の袋がみるみるうちに、いっぱいになっていきました。来週、回収の結果などについて、運営委員から連絡があると思います。ご家庭でのご協力ありがとうございました。

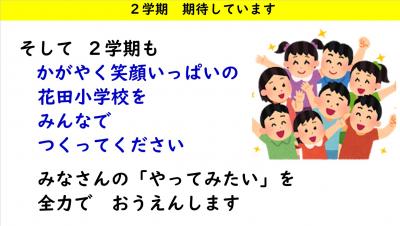

2学期始業式

9月2日(月)2学期始業式。熱中症予防のため全校放送で行いました。まず、代表児童の4年生が「2学期にがんばりたいこと」を発表しました。1学期にベーゴマに夢中になり、プロと呼ばれるほどに上手になったことや、この練習の過程を通して努力することのすばらしさを学んだことを、実感のこもった力強い言葉で語ってくれました。一つのことに夢中になれる人は、きっとこれから出会うことに、挑戦できる機会に、自分の力と心を自分で高めていける人だと思います。代表の子が2学期にがんばりたいことは、マラソン大会とチャレンジテスト。それぞれに目標を立て、達成するために努力することを具体的に話してくれました。花田っ子みんなも話を聴きながら、2学期の自分の目標を考え、実行しようという意欲を高めたことと思います。発表後、原稿用紙を見せてもらいました。文章を何度も推敲したことや、繰り返し読む練習を重ねたことがうかがえました。すばらしい努力をし、今日を迎えましたね。

校長からは夏休みに大きな事故やけがもなく、みんなで始業式を行えることの喜びを伝えました。また、花田スポーツフェスティバルやマラソン大会、修学旅行や野外教育活動などの学校行事、各学年の校外学習や出前講座、フレンド活動などが計画されている2学期に、自分の「力」と「よさ」をいかしてほしい、みんなで協力して活動し、仲よくなってほしいと話しました。

始業式の日から活動です(元気いっぱい花田あいさつ隊)

9月2日(月)「元気いっぱい花田あいさつ隊」は、始業式の日の朝、活動をするのかな? 期待に胸をふくらませ交通安全指導員さんと立ち番指導をしていると、西門から聞こえてきました!あいさつ隊の元気な声が!

「花田小学校を元気いっぱいにしたい」という思いで活動を始めたあいさつ隊。その思いは本物でした。自主的なこの活動を、2学期も仲間と一緒に継続してください。応援しています。気持ちのよい2学期のスタートの日になりました。

鈴木明子さんの講演会

広報とよはし9月号で、鈴木明子さんの講演会のことが掲載されていました。皆さんに紹介します。

夏休みにチャレンジ!「チャレボラしよう」2(有志)

8月26日(月) 豊橋市社会福祉協議会主催の「チャレボラ」の2回目が開催されました。2・4・5・6年の4名が参加しました。前回と同じように自己紹介をした後、ペットボトルボウリングと「投扇興(とうせんきょう)」を通して地域の方と交流しました。地域の方も、皆さんと活動することができて、とても楽しそうでした。自主的に参加することを決め、ボランティア活動に取り組んだ積極的な姿勢はすばらしいです。

この活動に参加した7名の皆さん、その自主性・積極性をこれからも大切にしてください。また、2学期以降の学校生活の中で「やってみたい!」ということがあれば、ぜひ行動に移してください。力いっぱい応援します。

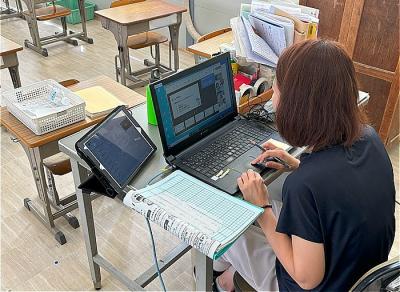

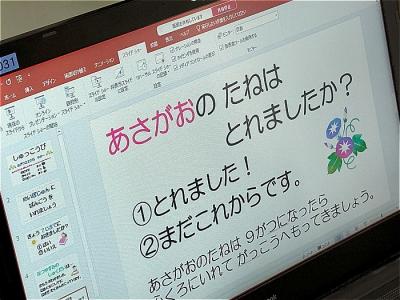

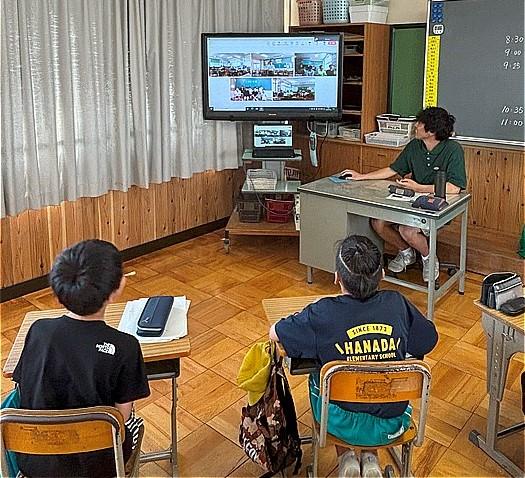

オンライン出校日

8月22日(木)は、オンライン出校日の日です。インターネット回線が不安定にならないように、各学年・たんぽぽ学級で時間差を設けています。出席確認の後は、質問タイムです。「夏休みにがんばったことは?」「何冊本を読みましたか?」「2学期に楽しみなことは?」といった担任の質問に「指の数」やタブレット端末に番号を入力して答えます。画面いっぱいに、元気な花田っ子の笑顔が映っていました。また、学校で育てているツルレイシの様子の紹介、23日から始まる「スマイル点検」や9月に行う「理科スケッチ」の連絡、始業式の持ち物の確認などをしました。オンライン出校日の後、担任や校長が児童クラブに登校している子に会いに行きました。とても元気な様子で安心しました。

花田っ子の皆さん、残りわずかな夏休みですが、生活のリズムを整えたり、熱中症の予防や交通安全に十分に気をつけたりしながら、最後まで楽しく過ごしてください。9月2日の始業式の日に、元気いっぱいの皆さんと再会できることを楽しみにしています。

校内研修会(職員)

8月22日(木) オンライン出校日の後、豊橋市の社会科指導員を務めた経験のある教頭が講師となり、「授業づくり」をテーマに職員研修会を行いました。「主体的・対話的で深い学び」を実現するための基本的な考え方や授業構想の仕方などを学び合いました。2学期の授業の充実にいかしていきます。

体育倉庫の整理・整とん(10ブロック・体育研究部員)

市内小中学校74校はグループをつくり、12のブロックに分かれています。各ブロックでは学校行事の調整、合同の職員研修会の開催、大雨等の対応の協議などをしています。花田小、羽根井小、羽田中、牟呂小、汐田小、牟呂中の6校は10ブロックに所属しています。

8月21日(水) 10ブロックの各校体育主任や体育研究部員の教師が、安全で使いやすい器具の置き方を考えながら、花田小学校の体育倉庫の整理・整とんに取り組んでくれました。また、校区の行事や防災に関わる備品・器具などについては、校区自治会長さんに置き方や使い道などを確認しながら作業を進めました。暑い中、しっかりと取り組んでいただきました。おかげ様で、子どもたちや職員が使いやすくなりました。心より感謝申し上げます。

▼整理・整とん後

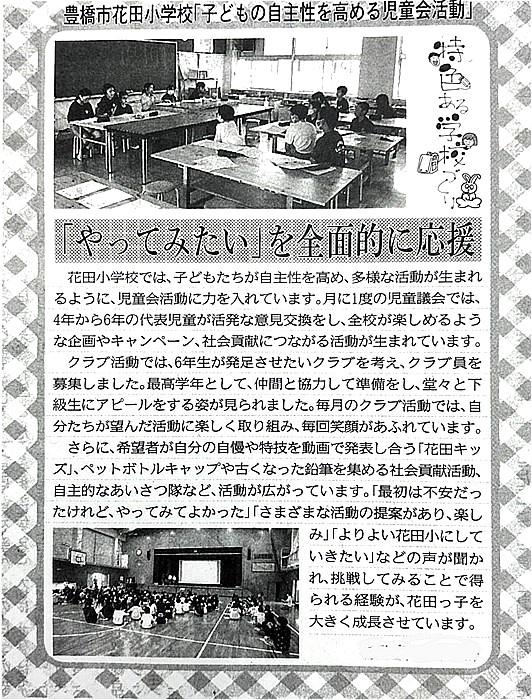

花田小学校の特色ある教育活動【東愛知新聞】

8月17日(土)の東愛知新聞に、花田小学校の特色ある教育活動の記事が掲載されました。本年度は「子どもの自主性を高める児童会活動」についてです。能登半島地震の被災地支援のための募金、ペットボトルキャップや短くなり使えなくなった鉛筆の回収などの社会貢献活動は、4・5・6年の代表児童による児童議会で承認され、全校児童で取り組む活動となりました。これからも、花田っ子の「やってみたい」という積極性と自主性を高めたり、「やってみようかな…」という子の思いを大切にして「やってごらん」と後押ししたりしていきます。

夏休みにチャレンジ!「チャレボラしよう」(有志)

8月19日(月) 豊橋市社会福祉協議会主催の「チャレボラ」が、花田校区市民館で開催されました。自主的に参加し活動した子は、2年生から6年生までの6名です。初めて会う校区の方々と自己紹介をした後、ダーツやサイコロゲームを通して交流しました。皆さんが参加したおかげで、校区の方々もとても楽しいひとときが過ごせたようでした。参加した皆さんの自主的・積極的な姿勢はすばらしいです。来週も2・4・5・6年生の4名が参加予定です。地域の方々と交流を深めてください。

豊橋市・研究部研究大会(教職員)

8月8日午後、豊橋市教育委員会・現職研修委員会主催の「研究部研究大会」が開催されました。市内の全教職員が所属する国語・社会などの各教科や、特別活動、学校事務などの研究大会(市内各所)に参加しました。各自の授業実践をグループで協議したり、授業づくりや最新の教育情報などについて講演を聴いたりし研修を深めました。生活科研究部では花田小職員が、市の代表として授業実践をした研究成果を、子どもの成長した姿を通して発表しました。この研究大会は、昨年度までは12月中旬に授業を半日にして開催していましたが、本年度以降は8月に開催されることになりました。写真は小学校・社会科研究部の様子です。

“ちっちゃい”夏祭り(PTA主催)

8月4日(日)夕方から、PTA主催の「“ちっちゃい”夏祭り」が開催されました。ヨーヨー風船釣りや大声コンテスト、スピードガンコンテスト、輪投げ、スーパーボール&ゼリーすくいなどを、役員の皆様が企画・準備してくださいました。当日は、自治会長さんや更生保護女性会の方々にも見守っていただきました。ありがとうございました。

子どもたちは家族や兄弟姉妹、友達と参加し、各コーナーで楽しみました。輝く笑顔がいっぱい見られました。フィナーレは、職員とPTA会長さんによる「ようかん花火」です。花田っ子の大声援のおかげで、無事に美しい花火をあげることができました。PTA役員の皆様には、花田っ子のために当日までの準備と当日の運営、さらには翌日の片付けまで取り組んでいただきました。本当にありがとうございました。花田っ子にとって楽しい夏の思い出ができました。

校区盆踊り大会(地域)

8月3日(土) 校区盆踊り大会が盛大に行われました。花田っ子も大勢参加をし、地域の方と楽しく交流できました。

令和7年度の小中一貫教育の実施に向けて(職員)

8月1日(木)午後、羽田中学区と牟呂中学区の6小中学校の教職員で研修会を行いました。まず、講師の大学特任教授から「9年間を見通した道徳教育の推進」をテーマにした講演を聴きました。道徳性を養うための連携方法や、発達段階に応じた授業づくりのポイントなどを学びました。その後は、羽田中・花田小・羽根井小の教職員が、コミュニケーション・学習・心づくり・特別活動・ICT活用・生活サポート・特別支援教育の各部会に分かれて、育成したい「力・心」やそのための手立てなどについて協議をしました。熱心に意見交換がなされ、有意義な研修会となりました。令和7年度の小中一貫教育の実施に向けて、今後も着実に準備を進めていきます。

▼分科会の様子

市内児童会リーダー講習会(運営委員有志8名)

7月26日(金) 市内児童会リーダー講習会がオンラインで開催されました。花田小運営委員8名が参加しました。初めに豊橋市特別活動研究部顧問の挨拶の後、市内52の小学校がグループを作り、参加者全員が自己紹介をしました。休憩時間には、オンラインで様々な話をして打ち解けました。そして、会の目的である児童会活動の特色を紹介し合いました。花田小学校からは、花田キッズ、能登半島地震の募金活動、ペットボトルキャップの回収活動などを紹介しました。花だんごが大活躍でした。運営委員の皆さんには、この会で得た活動事例を参考にして、花田小学校の児童会活動をよりよく、より活発にしていってくれることを期待しています。自己紹介や活動紹介をする姿、他校の発表のよさを伝える姿は、まさにリーダーの姿そのものでした。とても立派でした。

子どもの事故・けがへの対応(職員研修)

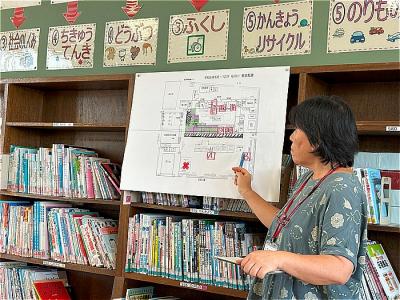

7月25日(木)子どもがけがをした場合に、適切な対応を速やかに行うための手順を確認する職員研修を実施しました。【想定】休み時間に低学年児童がすべり台から落下し「頭部から出血をしている」「運動場にいた職員が第一発見者」という想定で行いました。

想定を確認した後、グループに分かれて被災児童の対応と救急車要請、応援職員の要請の手順、運動場で遊んでいる他の児童の管理、救急車の誘導方法などについて、学校の敷地図の上で、職員や児童を模したコマを操作しながら協議をしました(図上訓練)。第一発見者は被災児童から離れない、職員室への第一報の依頼をプレハブにいる職員に伝える、職員室から速やかに救急車を要請するなど、具体的な職員の動きや連携・連絡の方法を確認しました。また、東三河消防指令センターの協力を得て、職員が実際に119番通報をし、救急車を要請する際のやりとりを、センター職員と行うという訓練もしました。通報に使用した学校スマホをスピーカーにし、その応答の様子を職員が聞きました。このような実効性ある研修を今後も積み重ね、学校の安全管理体制の充実に努めていきます。

QUON chocolateで職場体験(たんぽぽ5・6年希望者)

7月22日(月)と23日(火)の午前中、たんぽぽ学級5・6年生の希望者4名が、QUON chocolate(久遠チョコレート)のラボで職場体験に挑戦しました。22日は2名が、キクの花から花びらだけを取り出す作業をしました。この花びらをチョコレートに混ぜ込むのだそうです。23日は、1名がドライフルーツを5mmほどの大きさに切る作業を、1名がハーブを細かく粉砕する作業をしました。このハーブは俳優の松山ケンイチさんとコラボしたチョコレートに使われるそうです。任された仕事は集中力の必要な細かな作業でした。4人は集中して丁寧に取り組みました。よくかんばりましたね。23日の活動終了時には社長さんがラボに来てくださり「よくがんばったね」と子どもたちに温かな声をかけてくれました。久遠チョコレートのラボの皆様には、2日間大変お世話になりました。今年も子どもたちが貴重な経験を積むことができました。心より感謝申し上げます。

1学期終業式

7月19日(金)テレビ放送で1学期終業式を行いました。2年生代表児童が「1学期にがんばったこと」を発表しました。チャレンジテストの勉強やミニトマトの世話をがんばったことを、上手に生き生きと表現しました。また、家で育てている野菜や花が大きくなると「自分も大きくなった気がしておもしろいです」といった感性豊かな表現もあり、引き込まれました。発表の後、手持ちの作文用紙を見せてもらいました。そこには大きな文字で「ゆっくり はっきり」という担任のアドバイスが書かれていました。しわの付いた用紙からは、学校や家庭で繰り返し練習した様子がうかがえました。今日の発表も1学期にがんばったことですね。代表児童の発表を聴きながら、花田っ子みんなも自分の一学期を振り返りました。

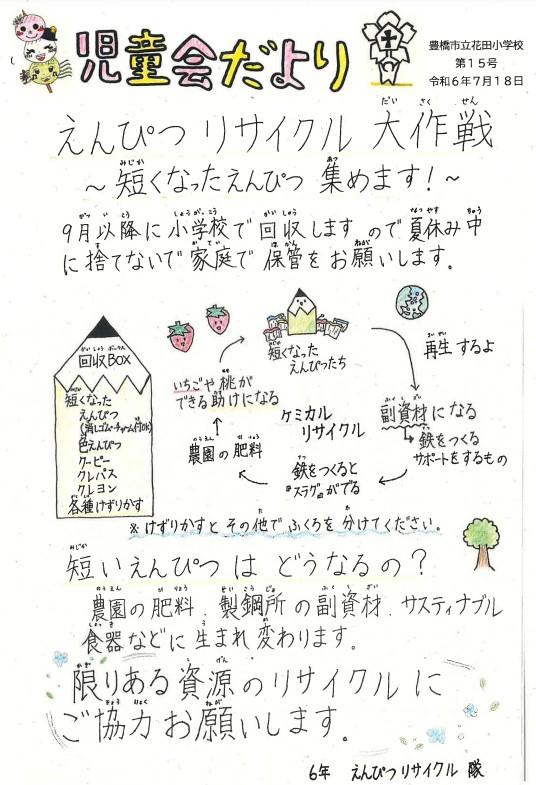

えんぴつリサイクル大作戦(6年生有志)

7月18日(木)昼の放送で、6年えんぴつリサイクル隊が「えんぴつリサイクル大作戦」への協力を呼びかけました。きっかけは家庭学習です。6年生は、与えられた宿題をするのではなく、自分ですべきことを考え取り組む自主学習に取り組んでいます。自主学習で探究するなかで出合った「えんぴつのリサイクル」。このことに関心をもち、協力したいと願いをもった子が仲間を募り、児童議会で提案し承認されました。6年生の自発的・自主的な活動ですので、応援したいと思います。ご家庭でのご協力をお願いします。

歌声集会(音楽委員会)

7月17日(水)音楽委員会が歌声集会(テレビ放送)を開いてくれました。今月の歌「ポップン ポップコーン」の歌に合わせ楽しく体を動かします。教室のテレビに「3年ジャンプ」「みんなでジャンプ」などが映ると、該当学年がジャンプします。また、時々テレビ画面に「ポップコーン」のイラストが映ります。集会後には「ポップコーン」が何回映ったか答え合わせです。歌う、体を動かす、クイズに答える。全校が楽しく集会に参加しました。音楽委員の皆さん、楽しい集会をありがとうございました。

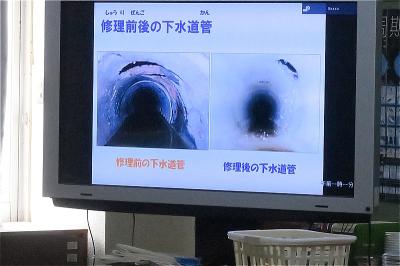

出前講座「下水道教室」(4年)

7月16日(火) 4年生が出前講座「下水道教室」で、汚れた水を処理する仕組みを学習しました。講師は豊橋上下水道局の職員の方です。下水を処理するための微生物を顕微鏡で観察したり、処理を重ねていくと汚水がどのようにきれいになっていくのかを実際に見たり、においを嗅いだりし、その効果を実感しました。これで上水道と下水道の学習は一区切りとなります。学習を通して、毎日使う水道に対する見方・考え方を深めることができました。

ポリオワクチンのためのペットボトルキャップの回収(運営委員会)

7月16日(火)豊橋ロータリークラブの依頼を受けて、運営委員が全校にペットボトルキャップの回収を呼びかけました。事前にポリオという病気のことや、世界のどこで発症しているかなどを調べ、ワクチンの必要性や回収への協力を訴えました。夏休み期間中の回収です。ご家庭でのご協力をお願いします。★詳しくは「メニュー」➡「児童会だより16」をご覧ください。

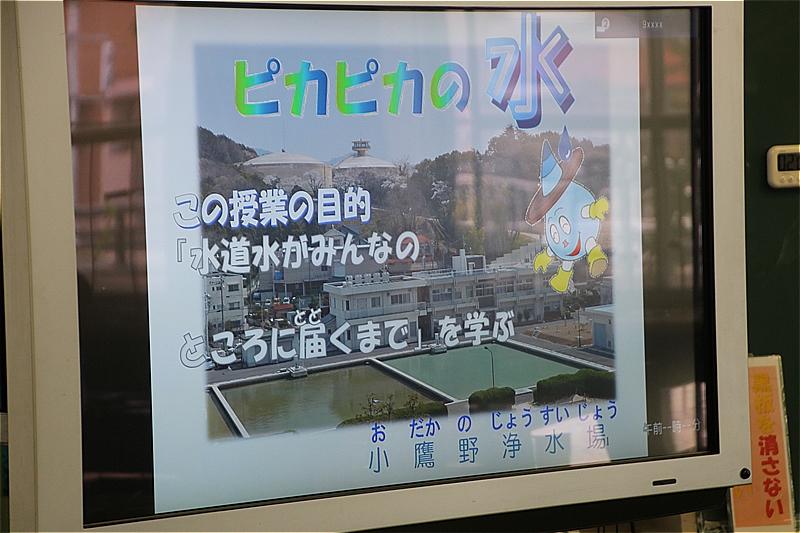

出前講座「上水道教室」(4年)

7月8日(月) 4年生が出前講座「上水道教室」で、家庭にきれいな水道水が届くまでの仕組みを学習しました。実験器具により、水がきれいになる(ろ過)仕組みや様子を実際に見たり、塩素により消毒された水のにおいを嗅いでみたりしました。4年生は、家庭で当たり前のように使っている水道水が、どこから届いているのか、どのように安心して飲める水にしているのかについて理解を深めることができたようです。また、目に見えないところで、多くの人が水道を守り支えていることを学びました。

花田キッズの募集(運営委員会)

7月11日(木)児童会運営委員が、本年度の「花田キッズ」の説明と参加者募集について全校に呼びかけました。本年度は「今までどおり個人参加もOKですが、特に友達と一緒に参加してください」と、より楽しい発表にしたいという思いを伝えました。

以前は体育館で行っていた「花田キッズ」。感染予防のために、2年前に動画による方法を取り入れたところ、体育館で行っていたときよりも、個性あふれる発表やさまざまな特技の発表が数多く集まりました。また、応募児童も繰り返し撮影ができるので、安心して参加できているようです。中には、テロップやBGMを付ける子もいます。このため動画による「花田キッズ」を継続しています。本年度も自分の好きなことや特技の発表、個性あふれる発表が数多く集まることを期待しています。ご家庭でのご協力をお願いします。

読み聞かせ(図書ボランティアの皆様・職員)

7月1日(月)朝の時間に全学年で「読み聞かせ」をしました。図書ボランティアの皆様と職員で行いました。図書ボランティアの皆様には毎回、素敵な本を選んでいただき、花田っ子が聞き入る「読み聞かせ」をしていただいています。ご協力に感謝申し上げます。次回もよろしくお願いします。

防犯教室(1・2年)

7月1日(月)市の安全生活課の方を講師に招き、1・2年生を対象に防犯教室(不審者)を行いました。不審者がどんな言葉で声をかけ、子どもをだまそうとするのか、その時どうすればよいかなどを動画を視聴したり、講師のお話を聴いたりして学びました。また、「ついていかない」「みんなといつもいっしょ」「きちんと知らせる」「おおごえで助けを呼ぶ」「にげる」の「つみきおに」の大切さを教えてもらったり、もしランドセルをつかまれてしまったらどうするとよいかを教えてもらったりしました。最後は助けを求める練習です。どの子も力いっぱいの大声を出していました。

これで、本年度全学年が防犯教室で、不審者に対する身の守り方を学びました。まもなく夏休みも始まります。ご家庭でも時々、不審者に対する身の守り方「つみきおに」のことを話してください。また、不審者に関する情報がありましたら、速やかに学校や警察に連絡してください。

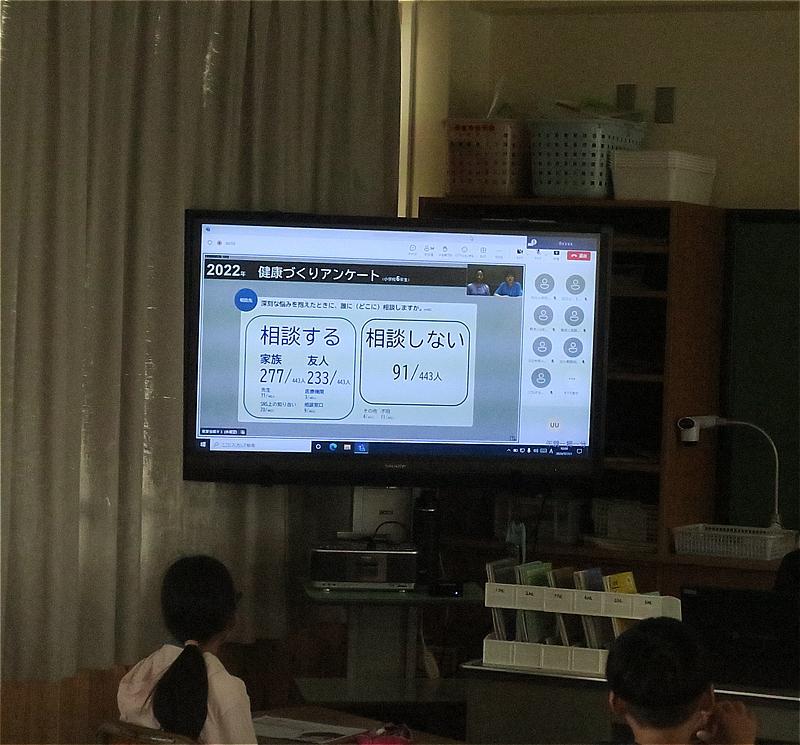

SOSの出し方を学ぶ、その大切さを学ぶ(5年)

7月1日(月)市内5年生を対象に、豊橋市と豊橋市教育委員会による「SOSの出し方」に関するオンラインスタディが行われました。「不安や悩みを抱えたとき、どうするとよいかを考えていきます」という市の保健師さんの投げかけで講義が始まりました。「何か困ったときに相談することは恥ずかしいことではなく、大切なこと」、「様々な相談先や相談できる人がいること」などを教えてもらいました。学習課題に対して自分ならどうするかをワークシートに記入し、教室の友達と意見交流をしたり、他の小学校の5年生の意見を聴いたりしました。学んだことを心にとめて、自分や友達の不安や悩みは、家族・教師・友達・親戚、電話相談などに伝え、決して一人で抱え込まないようにしてください。

h

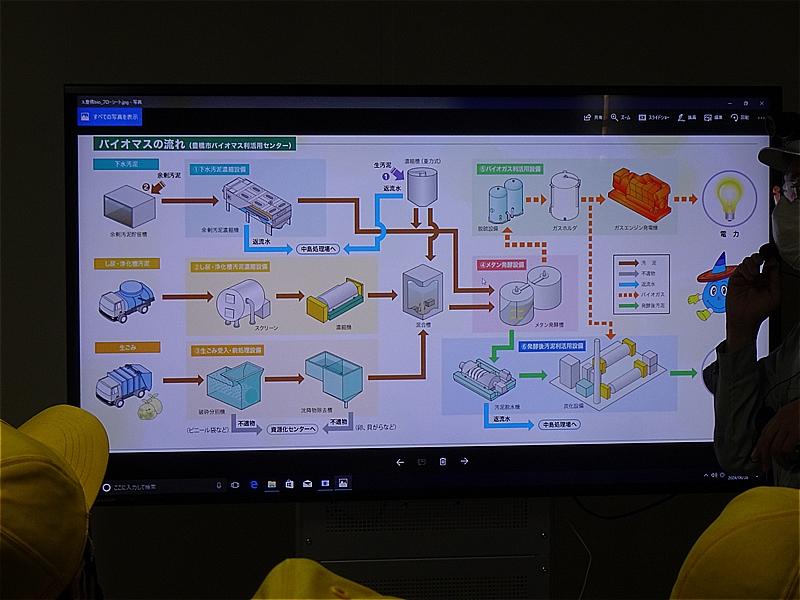

わくわく体験学習(4年)

6月28日(金)4年生が「わくわく体験学習」に出かけました。◆まず視聴覚教育センターでプラネタリウム学習。次に「実験学習」です。「一滴に広がる世界」がテーマです。子どもたちは顕微鏡を操作し、ボルボックスやブレファリスマなどのミクロの生物を観察する楽しさを感じたり、小さな生き物の生きる姿のすばらしさや、たくましさを感じとったりしました。◆午後からは「中島処理場」の見学です。◆地下に設置された巨大な施設や屋外の巨大なタンクなどの見学を通して、下水の処理の仕組みを学びました。◆次に、バイオマス利活用センターでは、生ごみから発電する仕組みを学びました。4年生の子どもたちは、どの学習にも意欲的に、そしてマナーよく学習を進めることができ、施設の方からほめていただきました。

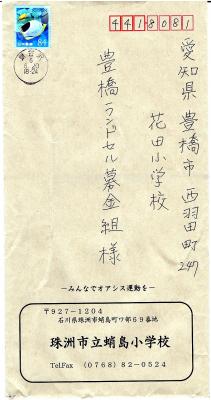

珠洲市立蛸島小学校からお礼の手紙(豊橋ランドセル募金組)

6月27日(木)全校児童20名ほどの珠洲市立蛸島小学校から封書が届きました。5年生を中心に、豊橋駅前のペデストリアンデッキで募金活動をしたメンバー宛でした。校長室で代表児童が開封してみると、蛸島小5・6年生からのお礼の手紙が入っていました。メンバーは食い入るように見つめ、自然とみんなで声をそろえて手紙を読んでいました。4月中旬に、県外に避難していた児童が学校に戻ったことや、5月中旬に水道が通ってトイレが使えるようになったことなどを知りました。募金を贈ってよかったという思いを強くするとともに、能登では今でも大変な思いをしていることを知り、心動かされたようです。

新しい教室での生活が始まりました(1・3・5年)

6月24日(月)から、1・3・5年生が新しい教室での生活を始めました。明るく、涼しく快適に過ごせています。1年生は、アサガオの花をつかった「色水」づくりに夢中になっています

給食ワゴン用のスロープ

6月24日(月)、1・3・5年生が新しい教室に引っ越しました。29・30日は、たんぽぽ学級と4年生の教室備品などをプレハブ校舎に移します(業者による引っ越し)。7月1日からは、南校舎と北校舎をつなぐ渡り廊下の工事を含めて、南校舎西側の第二期工事が始まります。このため、給食を運ぶための動線が大きく変わります。ワゴンで運べるように、用務員さんが新たなスロープを設置してくれました。

授業研究会(職員)

6月26日(水)5時間目、3年ろ組で道徳授業の研究会(職員研修会)を行いました。子どもたちは、題材の主人公の言動から、心情の変化をよく考え、さまざまな意見をしっかり発言していました。「〇〇さんの意見に付け足して、わたしは…」と、友達の発言をよく聴き、かかわり合って話し合いを深めました。下校後、職員が集まり、授業についての研修会を行いました。豊橋市の道徳指導員(講師)からいただいた指導・助言をもとに、今後の各学年の道徳授業の充実にいかしていきます。

中庭のヒマワリ

6月26日(水) 少し前までは、1・2年生の背丈ほどだったヒマワリがぐんぐん育ち、今では2階の窓まで届きそうなほどに生長しました。ヒマワリの生命力に驚きです。

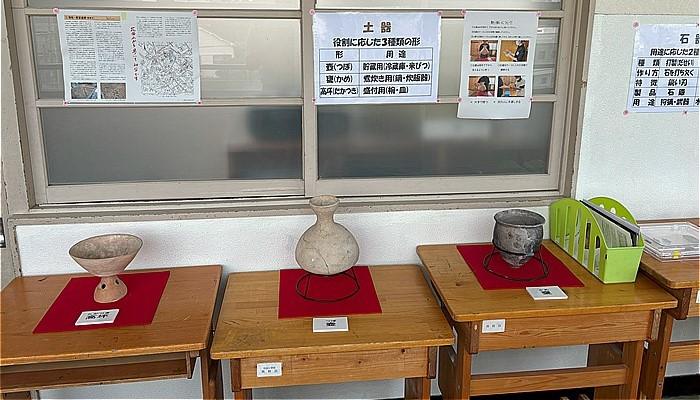

縄文・弥生時代の石器・土器の展示(6年)

6月、6年生が本物の石器・土器、火起こし器(復元)を目にしたり、触れたりできるようにするために、6年教科担任(社会科)が博物館の収蔵品を借りてきて、歴史コーナーを設けました。写真やタブレット端末で見る印象と異なり、やはり本物を目にすることで、はるか昔の人間の知恵や工夫に感心したり、そのくらしの様子を想像したりすることができます。火起こしは、希望する6年生が挑戦するそうです。今のくらしと比べたり、関係づけたりしながら、今後の歴史学習を深めていってください。

▲教師監督のもとで体験しています。

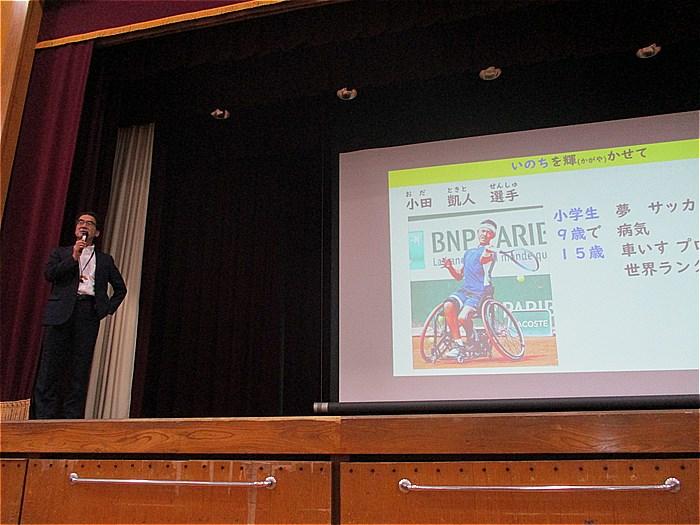

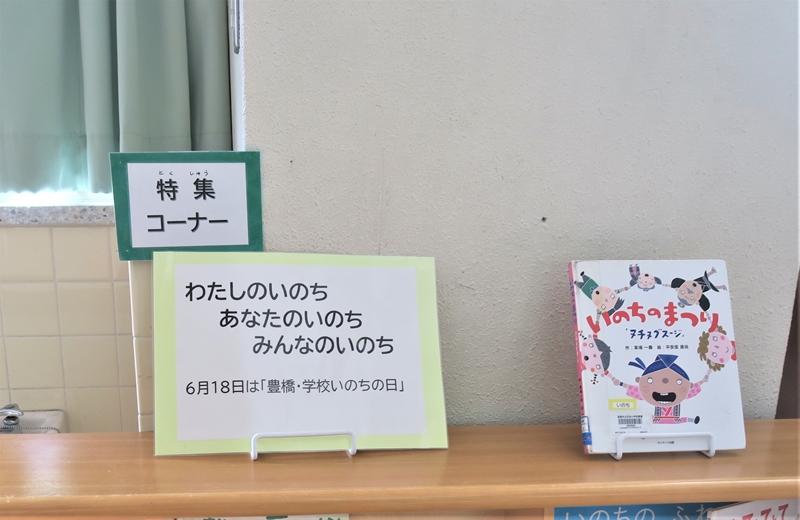

豊橋・学校いのちの日

6月18日(火)豊橋・学校いのちの日の全校集会。校長が全校児童に、この日が定められた経緯やこめられた願いを話したり、「いのちを大切に」し「いのちを輝かせて」ほしいと校長としての願いを伝えたりしました。花田っ子一人一人が真剣に話を聴き、受け止めてくれたことと思います。

【講話の要旨】「平成22年のこの日、中学校の野外教育活動中に尊いいのちが失われたことを、豊橋市内のすべての教師が決して忘れず教訓とし、目の前の子どものいのちを守り、教育活動の安全のために全力を尽くすことを誓う日です。また、市内の児童生徒が、自分やまわりの人のいのちの大切さを見つめ、考える日です」

「皆さん一人一人のいのちは、ご両親、さらにそのご両親、さらにそのご両親転……と、いのちがバトンタッチされ、ずうっとつながっている大切ないのちです」「自分やまわりのいのちを大切にしてください」「いのちを大切にするには、どうすればよいか。例をあげると、好きなことに夢中になり、とことん取り組むことです」「例えば、大谷翔平選手。藤井聡太竜王・名人」。「サッカー選手を夢見ていた9歳のときに病気を発症。その後、車いすテニスのプロ選手として世界で活躍している小田凱人選手」「どんなことにも挑戦できるいのち。いのちを輝かせてください」

モンシロチョウの飼育(3年生)

6月中旬、毎朝、中庭では、虫に関心をもっている3年生が、チョウの卵探しに夢中です。見つけたモンシロチョウの卵を教室の自前の飼育箱で、飼育・観察しています。成虫になったモンシロチョウが、おでこや腕に止まり、しばらく離れません。ある子は、おでこについたモンシロチョウを職員室まで見せに来てくれました。その後、チョウは中庭に飛び立っていきました。このような体験を重ねて、小さないのちが精いっぱい生きている様子や生命の神秘さなどを感じてほしいと願っています。この様子を担任も温かく見守っています。

出前講座・租税教室(6年)

6月18日(火)出前講座・租税教室を行いました。豊橋税務署の方を講師に招き、6年生が税の役割や種類など、税に関わるさまざまなことを学習しました。警察や消防・救命救急の仕事や学校の建設費(約16億円)、義務教育9年間のための費用(約921万円)などが、税金によるものであることを知りました。また、一億円(模擬紙幣)の入ったアタッシュケースを見たり、持ち上げたりし、その金額の大きさを実感しました。消費税以外にもさまざまな税があります。家の人にも聞いてみて、学習を深めていってください。

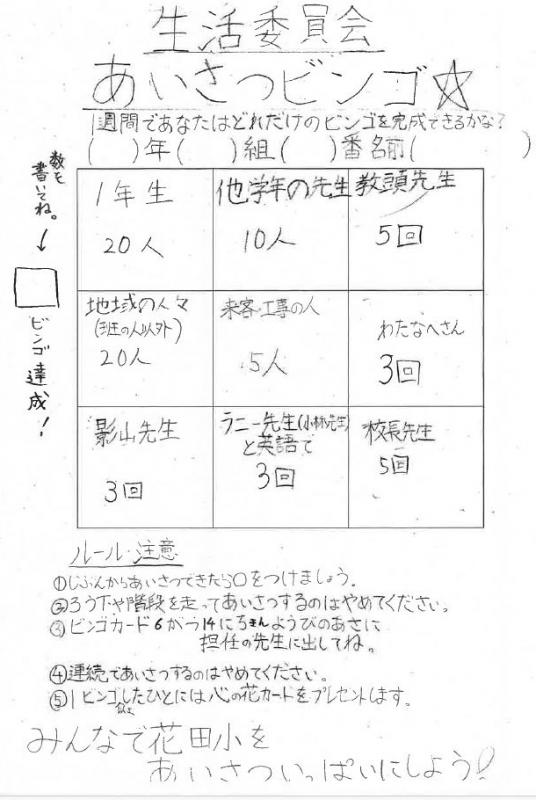

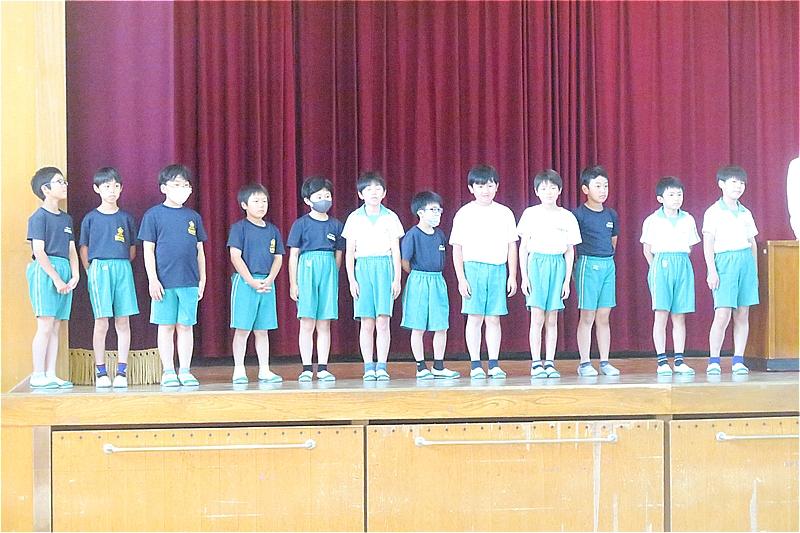

花田っ子集会(生活委員会)

6月19日(水)花田っ子集会。生活委員会の皆さんが、安全で落ち着いた学校生活を送るために気をつけてほしいことを、劇を交えたクイズ形式で全校に呼びかけました。各自が赤白帽子の色でクイズの回答をする参加型の集会です。楽しくわかりやすい方法です。生活委員の皆さんがよく考え、練習を積んできたことが伝わってきました。あいさつビンゴも一区切りとなりました。これからも、輝く笑顔あふれる元気な花田小学校にするために、委員会のみんなで協力し、企画・運営をしていってください。

出前講座「サイエンスライブショウ」(4・6年)

6月14日(金) 4・6年生が出前講座「サイエンスライブショウ」に参加しました。子どもたちは、次々に行われる実験に食い入るように見入ったり、現象の理由を友達と真剣に話し合ったりしました。また、ストローロケットを作り、空気の力で勢いよく飛ばせることを体験しました。目に見えない空気の不思議な性質や力、竜巻や雲ができる仕組みなど、空気に関わる様々なことを楽しく学びました。

ペアフレンド活動(3・5年)

6月13日(木) 3年生と5年生がペアフレンド活動をしました。5年生学級代表が用意してくれたのは、「猛獣狩り」というグループづくりのゲームです。「グループに入って!」と大きな声を出したり、仲間を探して動き回ったりしながら楽しみました。活動を通して、どんどん仲よくなっていってください。

▼活動後の振り返りでは、「成功したけれど、失敗もあった」という言葉が聴かれました。みんなが楽しんでくれた成功と、もっとうまく運営できたという反省を口にした学級代表。現状でよしとせず、まだまだ上を目指しています。次回に期待しています。

プール開き(3・6年)

6月13日(木)3年生と6年生のプール開きです。3年生は、けのびやダルマ浮き、バタ足などで初泳ぎを楽しみました。6年生は水慣れをした後に早速、現在の泳ぐ力を確かめるためにクロールの泳力検定をしました。しっかり練習に取り組み、今日の記録を大きく伸ばしていってください。

合同学年集会(5・6年)

6月12日(水) 5・6年生が合同で学年集会を行いました。初めての取り組みです。校歌を歌った後、委員会ごとに分かれて、よりよい委員会活動をするために話し合いました。話し合いでは、6年生が5年生にアドバイスをしたり、質問に答えたりしました。この集会は、6年生にとっては最高学年としての自覚を、5年生にとっては学校のリーダーとしての自覚を高める機会となりました。両学年が力を合わせて、花田小学校を「輝く笑顔あふれる元気な学校」にしていってください。

出前講座「浸水疑似体験」(6年)

6月7日(金) 6年生が出前講座で、水害に関連するさまざまな学習をしました。代表児童が、気圧が下がると海水面が上昇すること(高潮)を実験で確かめたり、伊勢湾台風の映像を視聴し過去の風水害の被害状況と避難の大切さなどを学んだりしました。実験コーナーが用意され、ウォータートルネード実験では、狭い場所に水が集まると勢いが強まることを実感しました。子どもたちからは「水害への備えが足りないので、もっと学んで備えたいきたい」といった防災意識の高まりがうかがえました。今後の防災学習につなげ、探究を深めていってください。

プール開き(1年、5年)

6月12日(水) 1年生と5年生のプール開きです。1年生は、月曜日に水着への着替え、教室からプールへの移動などを練習し準備万端です。初めての水泳学習でしたが、担任の指示をしっかりと聴き、楽しく水遊びをすることができました。5年生は慣れ親しんだ花田小のプール。初泳ぎを楽しみました。

南校舎・東側の工事の様子

6月上旬から徐々に足場が撤去され、工事が終わりつつある南校舎東側の様子を見ることができるようになりました。いよいよ新教室での生活が始まります。

業者による引っ越しは➀:6月22日・23日、②:29日・30日に行われます。➀により3・5年生はプレハブから新校舎の新教室へ移動します。1年生は新校舎1階の新教室に移動します。昇降口(下駄箱)は、東側に移動します。②により、たんぽぽ学級と4年生がプレハブ校舎に移動します。

プール開き(たんぽぽ、2年、4年)

6月11日(火)たんぽぽ学級と2・4年生のプール開きです。真夏のように強い日差しのもと、楽しく水遊びをしたり、泳いだりしました。コツをつかみ、努力すれば必ず泳力がつきます。体調を整え、安全に気をつけて、楽しく真剣に取り組んでいきましょう。

防犯教室(3~6年)

6月10日(月)3・4年生、5・6年生を対象に防犯教室を行いました。市役所の安全生活課の方から「つみきおに」=つ:ついていかない み:みんなといつもいっしょ き:きちんと知らせる お:大声で助けを呼ぶ に:にげる を教えてもらったり、不審な人に手をつかまれたときに、どうすればよいか(護身術)を体験したり、大声コンテストを学級ごとに行ったりしました。

ご家庭でも、不審者に出会ったときの対処の仕方をお子さんに話してください。また、防犯ブザーがなるかどうかを定期的に点検してください。1・2年生は7月1日に防犯教室を行います。

ミニトマトがさいた!(2年)

6月7日(金) 2年生が、熱心に観察日記を書いていました。「見て見て、ミニトマトがさいたよ」と言われ、「咲いた?」と思いながら指の先を見ると、大きくなったミニトマトでした。子どもらしい素敵な表現だなと感じました。観察日記をのぞくと「ガーデンガーデン」「花子ちゃん」「わんわん」「ミニトマトボーイ」・・・と書かれていました。聞いてみると、育てているミニトマトの名前だと分かりました。楽しそうです。ミニトマトが随分成長してきました。そろそろ収穫できそうです。

本の読み聞かせ(昼放送・図書委員有志)

6月10日(月) 家庭読書週間のスタートにあわせて、図書委員有志が自主的に企画し、昼の放送で本の読み聞かせをしました。絵本は「れいぞうこのおくのおく」。楽しいお話を上手に読み、全校のみんなが楽しむことができました。委員会活動をこのように工夫していくと楽しい活動になり、達成感を味わえますね。

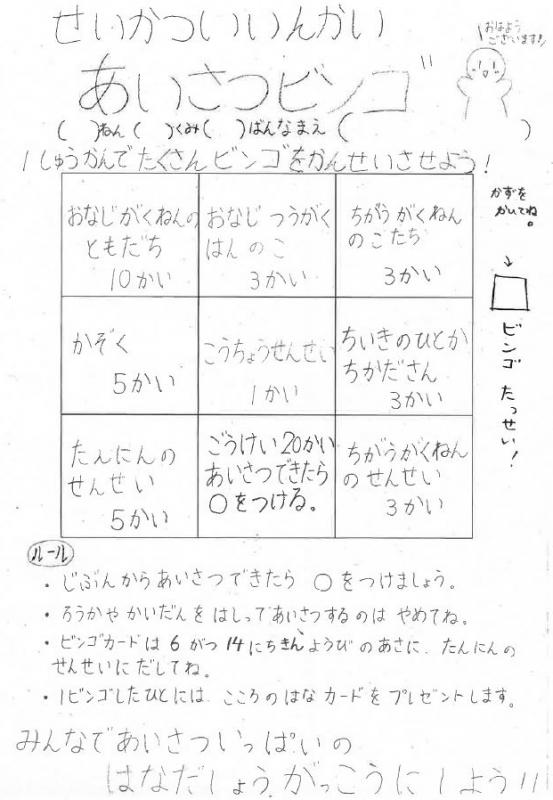

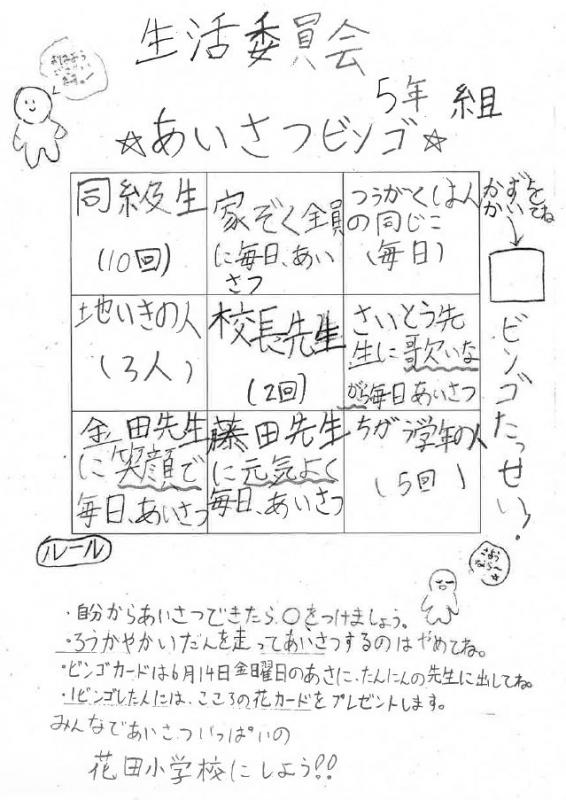

あいさついっぱいの花田小学校にしよう(生活委員会)

6月10日(月)から生活委員会の企画による「あいさつビンゴ」活動が始まりました。元気いっぱいのあいさつが、交わされています。校長室にも、多くの羽田っ子が訪ねてくれています。気持ちのよいあいさつができています。もっともっと「あいさついっぱいの花田小学校」にるように、たくさんの友達や出会う人、家族にあいさつを交わしていきましょう。ご家庭でのあいさつも、元気いっぱいにできるよう言葉をかけてください。

▼生活委員が考え、工夫した「あいさつビンゴカード」

▼5年生の特別カード

救命法の職員研修

6月7日(金) 日本赤十字社の指導員を講師に招き、救命法の職員研修を行いました。花田小学校では、毎年、プール開きの前にこの研修を実施しています。職員が三人一組になり、胸骨圧迫の方法や自動体外式除細動器の使い方(AED)、プールでおぼれた子を発見したときの救命方法と救急車要請の手順などについて、実際の場面を想定しながら体験的に研修を深めました。

学校では、今回の救命法だけではなく、食物アレルギーによるアナフィラキシーを発症した子どもへの救急処置やエピペン使用に関する研修、けが(特に、頭部・眼・歯等)に対する救急処置などについて、定期的に研修を行っています。安全で安心できる学校の環境づくりのために、職員の安全意識やスキルの向上に努めています。

WBGTのデジタル測定器

6月に測定器を2台購入していただきました(PTA会計で)。一台は水泳学習時に、もう一台は校外学習時に使用し熱中症の予防に役立てます。6月7日、3年生の校外学習(校区探検)で、早速使用しました。これで、花田小には、測定器を3台整備することができました。以前から使用している測定器は、今後も養護教諭が、運動場と体育館の定期計測で使用していきます。運動場での暑さ指数(WBGT)が「危険(31℃以上)」の場合は、屋外での運動や遊びを中止します。

高所作業(用務員さん)

6月5日(水) 市内の用務員の高所部会の皆さんが、校庭の木の選定をしてくれました。専用の車を用意し、終日作業をしてくれました。ありがとうございました。

全校朝会

6月5日(水)全校朝会で、校長先生の挨拶のなかで、学校やみんなのために自主的に活動している二つのグループの紹介がありました。3年生の「花田小ピカピカ隊」(写真左)と、4年生の「元気いっぱい花田あいさつ隊」(写真右)です。ピカピカ隊は、以前にもHPで紹介しました。あいさつ隊は、5月から隊の名前通り、元気いっぱいのあいさつを西門や東門、南校舎前でしています(写真は6.3朝の様子)。二つのチームの自主性、行動力はすばらしいです。

みんなのためになる活動を考えて、自主的に取り組む花田っ子がたくさん現れてくれることを楽しみにしています。

歯みがき指導(4年)

6月4日(火) 養護教諭が講師を務め、4年生が歯みがきの大切さや正しい歯のみがき方を教えてもらいました。歯を磨かないと歯ぐきが炎症してしまうことや、歯ブラシだけではなく、デンタルフロスを使うとより汚れが取れることなどを学びました。自分の歯や歯ぐきの様子を手鏡やタブレットを使って確認し、実際に歯ブラシとフロスを使い、正しい方法で磨きました。教えてもらったことを生かして、これからも食後や就寝前の歯みがきをしっかりしていきましょう。花田小学校では、毎年、4年生にこのような歯みがき指導をしています。今年は、6日(木)に2年生も行います。

給食懇談会(1年)

6月4日(火) 1年生の給食の様子を、保護者の方に参観していただきました。ご参観ありがとうございました。「上手に配膳できていますね」「たくさん食べていますね」といった声が聴かれました。最初のころは、4時間目をまるまる使って準備をしていましたが、今は、予定通りの時間で準備、配膳をすることができます。前向き給食は感染症予防ではなく、時間内に食べることに集中するためです。今後は、グループをつくり、楽しくおしゃべりしながら食べるようにしていきます。準備、片付けのときは、いつも6年生がお手伝いに来てくれています。ペアフレンドとして、日々の交流を大切にしています。

タグラグビーに夢中です(3年)

6月4日(火) 3年生は今、体育で「タグラグビー」に夢中です。今日は、学習のまとめとして試合をしました。ルールを守って、楽しく体を動かしました。

体力テスト(1・6年)

6月4日(火) 1・6年生が、50m走とボール投げの測定を行いました。1年生は初めての体力テストです。6年生はこれまでの記録との比較から、自分の力の向上を確かめるテストとなります。一人一人が、力いっぱい取り組みました。5日(水)に、2・3・4年生がこの二つの種目の測定を行います。ご家庭で体力テストの様子や記録について、お子さんに聞いてみてください。

牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルキャップの回収(常時)

花田小学校では、牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルキャップの回収箱を設置しています。いずれも、こまめに入れてくださる方がいらっしゃり、感謝申し上げます。お子さんに少しずつ持たせて、資源回収への意識を高めていただいているご家庭もあります。無理のない範囲で、ご協力をお願いします。★アルミ缶は、中をしっかり水洗いしてください。

▼牛乳パック回収【北校舎1階、職員室前の廊下】

▼アルミ缶(左)・ペットボトルキャップ(右)の回収【ウサギ小屋近く】

花田小図書館の「特集コーナー」

学校図書館司書さんが6月18日の「豊橋・学校いのちの日」に向けて、図書館に「特集コーナー」をつくってくれました。タイトルは「わたしのいのち あなたのいのち みんなのいのち」です。ぜひ読んでほしいという本が並べられています。図書館に入ってすぐの場所にありますので、すぐに手に取ることができます。花田っ子の皆さん、ぜひ読んでください。

愛知県豊橋市

西羽田町247

TEL

0532-31-4517

FAX

0532-34-1688

hanada-e

@toyohashi.ed.jp