豊橋市立磯辺小学校

3年生のダイコン販売にご協力いただきありがとうございました。

玉欧山さん、千秋楽を見事勝利で飾る!

1月11日(日)からスタートした、令和8年1月場所において、磯辺小出身玉欧山さんは、1月25日の千秋楽に、2勝4敗同士で、二本柳さんと対戦し、見事に勝利しました。今場所は惜しくも、3勝4敗で負け越しましたが、千秋楽に来場所につながる勝利を飾ってくれました。来場所もみんなで応援しています。がんばれ、玉欧山!

磯辺小の「読書推進活動」の取材記事がPR TIMESより配信されました。

FMとよはし「とよはし学生ビブリオ倶楽部」の出演や「読む読むクラブ」「ポケットクラブ」など、磯辺小の特色となっている「読書推進活動」の取材記事が、豊橋市役所広報広聴課を通して「PR TIMES」から、1月13日付で配信されました。長年にわたって、ボランティアさんのご協力によって築かれた「読書を楽しむ文化」の成果を感じられる内容となっています。検索エンジンで「礒辺小 読書」と検索いただければ、隔週ホームページでニュースソースをご覧いただけます。

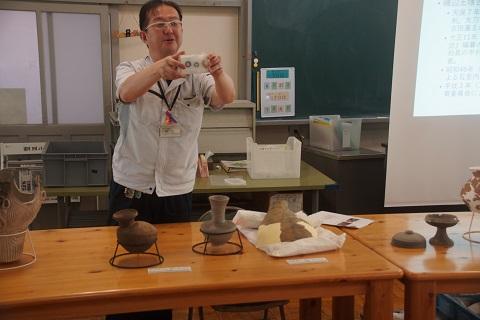

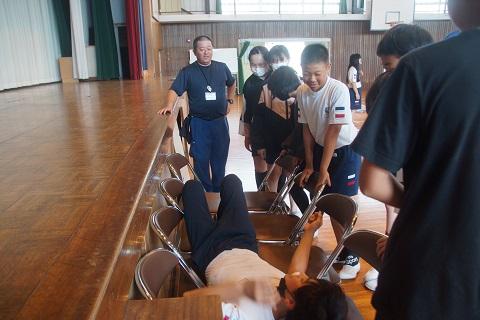

1月14日に防災科研による「実建物を対象とする瞬時損傷判定技術の実証実験」 出前授業の様子をYou tube ティーズ「HOTステーション」でご覧いただけます。

一昨年の10月12日から、豊橋市、防災科研、東京大学、名古屋大学、不二サッシ、文化シャッターの共同研究により、磯辺小で行われている「(地震発生時)瞬時損傷判定技術の実証実験」について6年生児童を対象とした出前授業(1/14)の様子が、ティーズのYou Tubeチャンネル「HOTステーション1月21日号」が本日より1か月限定で配信されています。子どもたちが学びを深める姿をご覧いただければ幸いです。

磯辺小コミュニティ・スクール

・「ニコニコ会」(ボランティアチーム)のご案内

神野新田干拓(4年生HP)

・isbgood - 神野新田干拓 (jimdofree.com)

豊橋市南陽中学校 (toyohashi-c.ed.jp)

豊橋市立小中学校情報ネットワーク

豊橋市立小中学校情報ネットワーク (toyohashi.ed.jp)

おうちで学ぼう!NHK for School | NHK for School

ユネスコスクール

ユネスコスクール 公式ウェブサイト | (mext.go.jp)

とよはしアーカイブ 豊橋市図書館のデジタル資料の検索、閲覧

ADEAC(アデアック):デジタルアーカイブシステム (trc.co.jp)

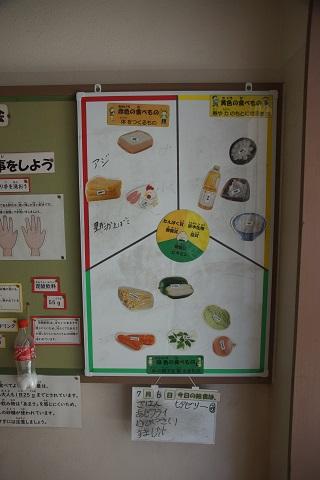

とよはし学校給食チャンネル

とよはし学校給食チャンネル - YouTube

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |